認知症の方の不可解な行動は、周囲が生活しやすい環境をつくることで改善される場合があります。

そこで、私が経験した支援の中で少しの工夫を加えただけで、行動が改善された事例を紹介いたします。

認知症は病気ではない!

介護保険法第5条の2によると、認知症はこう定義されています。

「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう」

つまり、認知症は、病気ではなく「病からきた状態」を指します。その状態には2種類あり、以下のように整理して考えることができます。

- 症状:病気によって直接的に影響を受けて起こること

- 不適応:その症状によって起こること

症状は「記憶障がい・見当識障がい・失行・失認・失語・幻視・粗暴な言動」などが中核症状。これは、介護従事者のかかわりでなんとかできるほど容易なものではなく、医療とタッグを組んで取り組むことが重要です。

一方の不適応は、一般的に「行動・心理症状」と呼ばれるものです。「トイレ以外で排せつする」「ご飯を食べたばかりなのにまだ食べていないと言う」「介護者に対して手を振り上げる」などが当てはまります。

行動・心理症状の発生要因は、本人の頭の中の認識と、実際の生活環境のズレによって生じることが多いです。そのズレを調整する知恵と工夫に解決の糸口があるのです。

ケース1:繰り返し日付を質問される

あるとき、認知症のAさんを介護する長女から以下の相談を受けました。

「母(Aさん)に1日に何度も『今日は何日?』『今日は何曜日?』と繰り返し質問されます。そのたびに正確な曜日を答えていました。いっこうに変化がないので母にカレンダーを渡しましたが、何にも変わりません」

私たちはカレンダーを見ると今日の日付がわかります。それはなぜかというと、「昨日が○日」という記憶があるためです。しかし、認知症の状態になると、記憶障がいなどにより「昨日が○日」がわからなくなっていきます。

この状態で、カレンダーを渡してもAさんにはまったくわかりません。そこで、カレンダーの過ぎた日付に×をつけてみると、Aさんでもわかりやすくなります。また、日めくりカレンダーを活用してみるのも有効です。

相談者の長女さんに、上記2つの対策を提案したところ、Aさんから日付に関して繰り返し質問されることが激減したそうです。

認知症の方が暮らしやすい環境づくりのポイントは「視覚情報をシンプルにわかりやすくする」ことです。

ケース2:トイレ以外の場所で排泄してしまう

認知症のBさんは、自宅のトイレの場所がわからなくなり、トイレ以外の場所で排泄をしてしまいます。家族は当然困っていました。

Bさんは歩くことができ、ズボンの上げ下ろしも可能です。そして、私たちと同じように排泄をすることもできます。Bさんの排泄におけるつまずきは、トイレの場所が正しく認識できない点にあります。

Bさんがトイレに向かったときに、介護者が後を追いかけ、「ここがトイレですよ」と伝えられればすぐに解決する問題ですが、それでは介護者の負担が重く、現実的ではありません。

そこで考えられるのは、トイレの場所にわかりやすく目印をつけること。扉に「トイレ」と目印を貼っておくだけでトイレに行けるようになる方もいます。

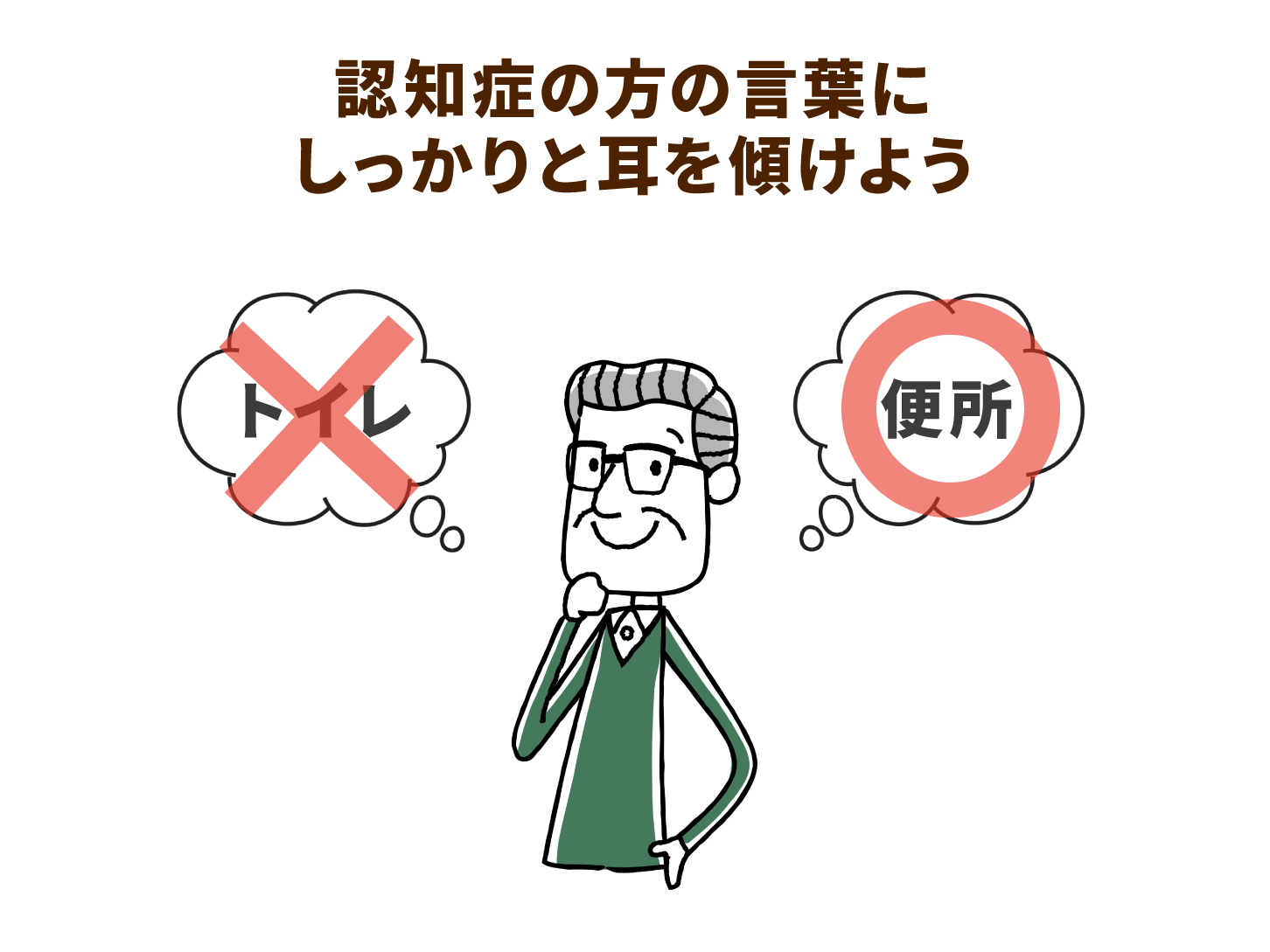

一方で「トイレ」と書いても改善されない方もいます。その場合は、認知症の方にもわかるような言葉やイラストなどで表現することです。

私がBさんの家族に「Bさんは普段、トイレって言いますか?」と聞くと、「トイレとは言わない。いつも“便所”って言っています」とのことでした。その場合、扉に貼る言葉は「トイレ」ではダメなのです。

試しに本人から出る言葉「便所」と書いたところ、Bさんは自分でトイレにいけるようになりました。

この事例からわかることは、介護者の思いや考えで環境設定することも大事ですが、もっと大事なことは「本人の言葉の中に答えはある」ということです。

本人の頭の中からどんな言葉が消えてしまい、どんな言葉が残っているか探すことが重要です。

そのため、本人の話している言葉や声にしっかり耳を傾けることが大事なのです。

ケース3:歯ブラシとヘアブラシを間違える

認知症のCさんが住む家の洗面台には、歯ブラシとヘアブラシが並んで置かれていました。

Cさんは歯ブラシを手に取り、急に髪の毛をとかし始めます。それを見た介護者は、慌ててCさんの行為を制止しようとしましたが、制止されたCさんは「何すんだよ」と介護者を怒鳴りつけました。

髪の毛はヘアブラシでとかすべきですが、歯ブラシとヘアブラシが並んで置いてあると、物によっては似ているので認知症の方は認識を誤る可能性があります。

認知症の状態になる方は、わざと間違えているのではなく、本人なりに一生懸命考えているのです。

このような場合、ヘアブラシの形を変えたり、歯ブラシとヘアブラシの置く場所を近くにしないなどの工夫が必要です。

まとめ

今回は、認知症の方が暮らしやすい環境について、いくつか事例を基にお話をしました。

理解しがたい認知症の方の行動を目の当たりにしたとき、「認知症の症状」「認知症が進行した」と決めつけてしまうケースがありますが、それが正しいとはいえません。

認知症の方の不可解な行動の発生要因には、物理的環境への不適応によって生じることがあるのです。

認知症の方の状態に応じた適切な環境をつくることは、決して簡単なことではありません。しかし、難しいからといってあきらめないでください。この記事を参考に、適切な環境をつくるキッカケになればうれしく思います。