こんにちは。一般社団法人元気人の理事・向川 誉です。“認知症予防”をテーマに執筆を担当しています。

認知症予防は、“何をすると予防につながるのか?”という「知識」だけでなく、“どのように実践するのか”という「スキル」、“やってみたい”と思える「意欲」も重要です。この3点を踏まえながら、実践的なアドバイスをわかりやすくお伝えしたいと思います。今回のテーマは「あなたは大丈夫?認知症の気づきチェックリスト」です。

厚生労働省が発表した推計によると、65歳以上の高齢者のうち、認知症を発症している人は2012年時点で約462万人、2025年には約730万人に増加する見込みです。2025年には、団塊の世代(約800万人)が75歳を迎えて後期高齢者になりますが、その時点で高齢者の5人に1人が認知症ということになります。

このときには、家族や親戚、隣近所を見渡せば、認知症を発症した人が1人以上はいる計算になり、もはや認知症は他人事ではありません。認知症の予防とは、発症を防ぐだけでなく、早期発見や治療によって病気を治したり、進行を遅らせたりすることも含まれています。

ただ、認知症が世間の注目を集めているにもかかわらず、初診に訪れる多くの人は認知症がある程度進行した後といわれています。多くの病気の場合でそうであるように、認知症においても早期発見が大切です。認知症の早期発見につながる「認知症の気づきチェックリスト」とその活用法について学んでいきましょう。

認知症を早期発見するメリット

病気でもっとも大切なことは”早期発見”です。病気が進行する前に発見し、治療を始めることで病気が治ったり、その後の進行を遅らせたりできる可能性があるからです。認知症においても、早期発見にはさまざまなメリットがあります。

- 治療できる認知症の発見

- 認知症の原因は70種類以上あるといわれていますが、その一部の原因については、手術などによって治療が可能なものが存在します。正常圧水頭症と慢性硬膜下血腫は、代表的な"治療できる認知症の原因"ですが、早く症状に気づくことで適切な治療をすれば、治る可能性が高い病気です。逆に、発見が遅れると手術が難しくなり、治せる時期を逃してしまうことになってしまいます。

- 認知症の進行抑制

- 認知症の原因としてもっとも多いのがアルツハイマー病で、現時点では根本的に治す薬も治療もありません。ただ、記憶力などの、適切な使用により衰えを改善させる薬があり、症状が一時的に良くなる効果があります。病気が進行し、脳神経が減ってしまうと薬の効果が出づらくなるため、より早期に使った方が効果を期待できることになります。

- 認知症に備えた環境の準備

- 認知症の早期発見は、認知症の治療と将来の介護を考える上で、大きな意味を持ちます。早期発見であれば、その分時間的な余裕が生まれるため、本人や家族が認知症や対応について知識を身につけることも、医師などの専門家と相談することも十分に可能です。また、本人が置かれた”環境”が認知症の症状に影響を与えるため、認知症に備えて環境を整えることで、症状や将来の介護負担を軽減することもできます。

手軽にできる認知症の気づきチェックリスト

各自治体では、認知症が疑われるときにセルフチェックできるものを用意しています。例えば、東京都では「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」を作成し、ホームページ上に無料公開しています。医師や看護師による専門的な訪問調査を踏まえて作成されたもので、認知症が疑われる方の認知機能や生活機能の低下の有無を手軽に確認できます。

「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」は、東京都で作成したパンフレット「認知症の人にやさしい東京をめざして―知って安心認知症」の中に掲載されています。また「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」をWeb上で確認でき、点数も自動でつけてくれます。

そして、家族や周囲が日常生活の中でさりげなく”認知症かどうか”を確認したい場合、「最近の気になるニュースは何ですか?」と質問する方法もあります。認知症でなければ、「将棋の羽生さんと囲碁の井山さんが国民栄誉賞を受賞されたね」などと、具体的な答えが返ってきます。質問に答えられない場合、新聞やテレビを見ても、理解できていないか、内容が頭に残っていないかの可能性が高くなります。

また、「あまりニュースを見ないのでわかりません」という場合、認知症を隠すためにごまかしていることも考えられます(あくまでも可能性が高いというだけで認知症でない場合もあります)。なお、認知症の診断には医療機関での受診が必要となります。これらの認知症の気づきチェックリストは、あくまでも病院で診療を受けるかどうかの判断材料の一つとして考えて、これだけで認知症だと決めつけないことが重要です。

認知症の気づきチェックリストを活用するポイント

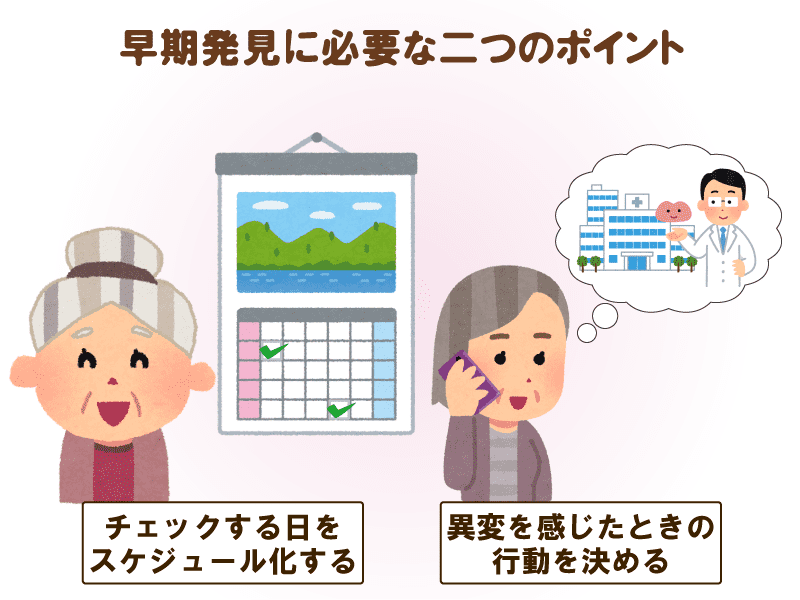

チェックリストは、単にチェック作業をするために作られたものではなく、ある目的を果たすために作られたものです。認知症の気づきチェックリストを活用する際も、本来の目的である”認知症の早期発見”につなげることが大切になってきます。そのためには、次の2つのポイントを押さえておくと良いでしょう。

- チェックする日付をスケジュール化しておく

- チェックリストを手に入れても、そのまま冷蔵庫に飾るだけでは、チェックリストの意味がありません。定期的にチェックリストを持ち出して、自分や家族の状態を確認することが大切。例えば3ヵ月おきなど、チェックする日付をあらかじめ決めておき、手帳やカレンダーにその予定を入れておくと良いでしょう。

- おかしいなと感じたときの行動を決めておく

- 実際にチェックリストの項目にいくつもあてはまると「ひょっとしたら、認知症なのでは!?」と本人も家族も動揺し、平常心ではいられなくなります。このようなときは、決まっていることは行動できても、新しいことを考えたり、情報を集めて適切な判断をしたりすることはなかなか難しいものです。チェックリストを活用する前に、おかしいと感じたときにとるべき行動を、決めておくと良いでしょう。例えば、「チェックリストで20点以上ついたら、その日中に○○病院に診察の予約を入れるために本人が電話をする」など、おかしいと感じる”条件”と、その条件がそろった後の”行動”について、具体的に決めておくことがコツです。

認知症の早期発見まとめ

認知症は、脳の病気による「認知機能の低下」と本人を取り巻く「環境」によってその症状が出てきます。早期発見によって、"認知機能の低下"をもたらす脳の病気を治せたり、進行を遅らせたりできる可能性が高くなります。

また、早期発見ができれば時間的な余裕が生まれるため、本人と家族が認知症についての正しい知識を蓄えたり、医師などの専門家と支援のネットワークを築いたりなど、認知症に備えての”環境”をしっかりと整えていくこともできます。

日本で一番多いといわれるアルツハイマー型認知症はゆっくりと進行していくため、確かに初期段階ではその徴候に気づきにくいものですが、早い段階で気づければ、認知症に備えての対応がしやすくなります。

認知症の早期発見と早期対応に努めれば、「備えあれば憂いなし」のことばのように、認知症を怖れる必要はなくなることでしょう。