株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

第206回・第209回に引き続き、介護保険法に基づく運営基準や解釈通知などから、特別養護老人ホーム(以下:特養)の特徴や基本事項などを確認したいと思います。

個性が異なる従来型特養とユニット型特養

前回(209回)、従来型特養とユニット型特養は、「同じ特養でも個性が違う」とお伝えしました。

この点については、介護保険法にあるそれぞれの「基本方針(運営基準に規定されている)」からしても明確です。それぞれの基本方針を確認してみましょう。

従来型特養

(基本方針)第一条の二

指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

ユニット型特養

(基本方針)第三十九条

ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

この基本方針を紐解き、それぞれの事業の目的を以下にまとめてみました。

基本方針から紐解く「事業の目的」

| 従来型特養 | ユニット型特養 |

|---|---|

| ●入所者の意思及び人格を尊重する(第2項に規定) | ●入居者一人一人の意思及び人格を尊重する |

| ●居宅における生活への復帰を念頭に置く | ●居宅における生活への復帰を念頭に置く |

| ●入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものになるよう配慮する | |

| ●入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営む ことができるようにすることを目指す | ●入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な 日常生活を営むことを支援する |

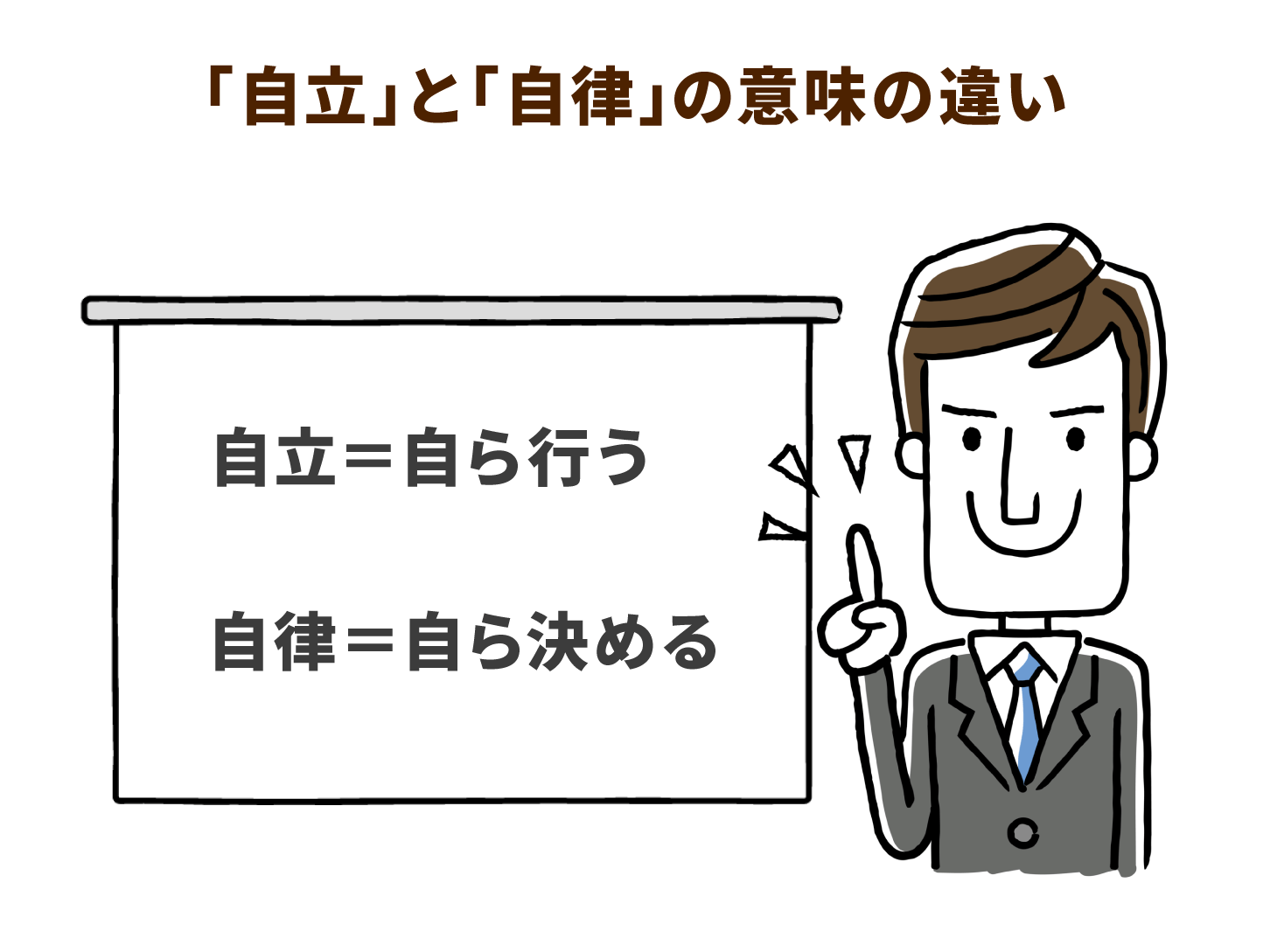

基本方針には、読み方は同じ「じりつ」でも、従来型特養は「自立」で、ユニット型特養は「自律」と表記されています。それぞれの持つ言葉の意味からすれば、自立は「自ら行う」こと、自律は「自ら決める」ことだと捉えられます。

それぞれの「じりつ」を踏まえると、従来型特養は「入所者の方々が、日常生活の中で自分でできることは自分で行うこと・行えるように支援すること」、ユニット型特養は「入居者の方々が意思決定しながら、日常生活を送ることを支援すること」が事業目的の柱といえるでしょう。

「画一的」ではない暮らしを送る

こうした事業目的は、運営基準の中に定められている「指定介護老人福祉施設サービスの取扱方針」を確認することで、より明確にわかります。

指定介護老人福祉施設サービスの取扱方針(運営基準より)

| 従来型特養 | ユニット型特養 |

|---|---|

| 第十一条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 | 第四十二条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、 施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 |

| 2 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 | 4 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。 |

従来型特養は、「自立(自ら行うこと)」を事業目的の柱としているため、「入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止(第十一条より)」が事業目標とされています。

一方、ユニット型特養は、「自律(自ら決めること)」が事業目的の柱であるため、「入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行い、入居者の日常生活を支援する(第四十二条より)」ことが事業目標になっています。

ただし、従来型特養が「自律」を、ユニット型特養が「自立」を支援しなくていいということではありません。

ユニット型特養の場合は、指定介護老人福祉施設サービスの取扱方針に「入居者の自立した生活を支援することを基本とする」ことが示されています。そして、「自立」を支援することで、入居者の要介護状態の軽減、または悪化の防止に資することが求められています。

一方、従来型特養は、「漫然かつ画一的な介護にならないよう配慮して行わなければならない」と、取扱方針に明記されています。

この規定は一つ目に、次のような画一的な暮らし方(介護の提供)にならないようにという、留意事項であることが読み取れます。

- 施設が決めたスケジュールに沿って起こされる

- どこで過ごしたいかを聞かれることなく、リビングに連れて行かれる

- 空腹であってもなくても、決まった時間にご飯が出され、食べてと言われる

- 決まった曜日と時間にお風呂に入れられ、自分の意思とは関係のない取り組みに参加させられる

- 時間とともに再びベッドイン

そして二つ目は、「画一的」の対義語である「個別的」な介護であることが想定されます。その「個別」の尊重には、「自律(自ら決めること)」への支援が欠かせません。つまり、従来型特養が「自律」の支援を行わなくていいというわけではありません。

選択肢を掲示することが大切

ユニット型特養の事業目的の柱であり、従来型特養では取り組みを忘れないようにとされる、「自律」への支援ですが、自ら決めてもらうには、選択肢を提示する(問いかける)ことが必要です。

- 起きますか?もう少し寝ていますか?

- どの服を着たいですか?

- お部屋にいますか?リビングに行きますか?

- 食べますか?もう少し後で食べますか?

- 何を食べたいですか?

- 飲み物はどれにしますか?

- お部屋はどんなふうにしたいですか?

- ○○をやりますか?

- どこにお出かけしたいですか?

- そろそろ寝ますか?もう少し起きていますか?

このような「問いかけ=選択肢の提示」をすることは、「選択権を持ち、使うことが認められている自分(私たち)」にとっては、当たり前のことです。その当たり前(選択権の保持と行使)は、自分の心や暮らしを豊かにします。

その「選択権を持ち、選択権を使うことができる」という当たり前を、施設に入居しても、「奪わないようにしよう」「取り戻せるように支援していこう」ということが、介護保険制度における特養(介護老人福祉施設)に求められていることの一つなのです。