特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。今回は、認知症のリハビリをテーマにお話をさせていただきます。

そもそもリハビリの目的は?

僕は15年半、介護老人保健施設(以下、老健)で仕事をしてきました。老健には、身体のメカニズムを熟知した理学療法士や作業療法士が配置されています。そのようなリハビリ専門職とともに、利用者にとってより良い生活支援を実施してきました。

リハビリ専門職の方々は、「リハビリは目的ではない。本人たちが今できていることをこれからもでき続けられるように、疾病などによって失ってしまった機能や能力を取り戻して生活が営めるようにするための手段」と自分たちの専門的役割、存在意義を語ってくれました。

その言葉通り、「○○さんの目指す状態(例えば歩行能力を取り戻す、自宅で生活をしたいなど)には△△というリハビリが効果的。なぜなら…」とわかりやすく根拠を示し、かつ専門的なリハビリを実践して利用者の生きる姿や暮らしぶりをより良く変えていました。

リハビリと聞くと、身体的なものをイメージされる方がいますが、認知機能に働きかけるリハビリもあります。僕が働いていた老健では、認知症のリハビリも行われていましたし、医療機関などでも認知症のリハビリが積極的に行われているところもあります。

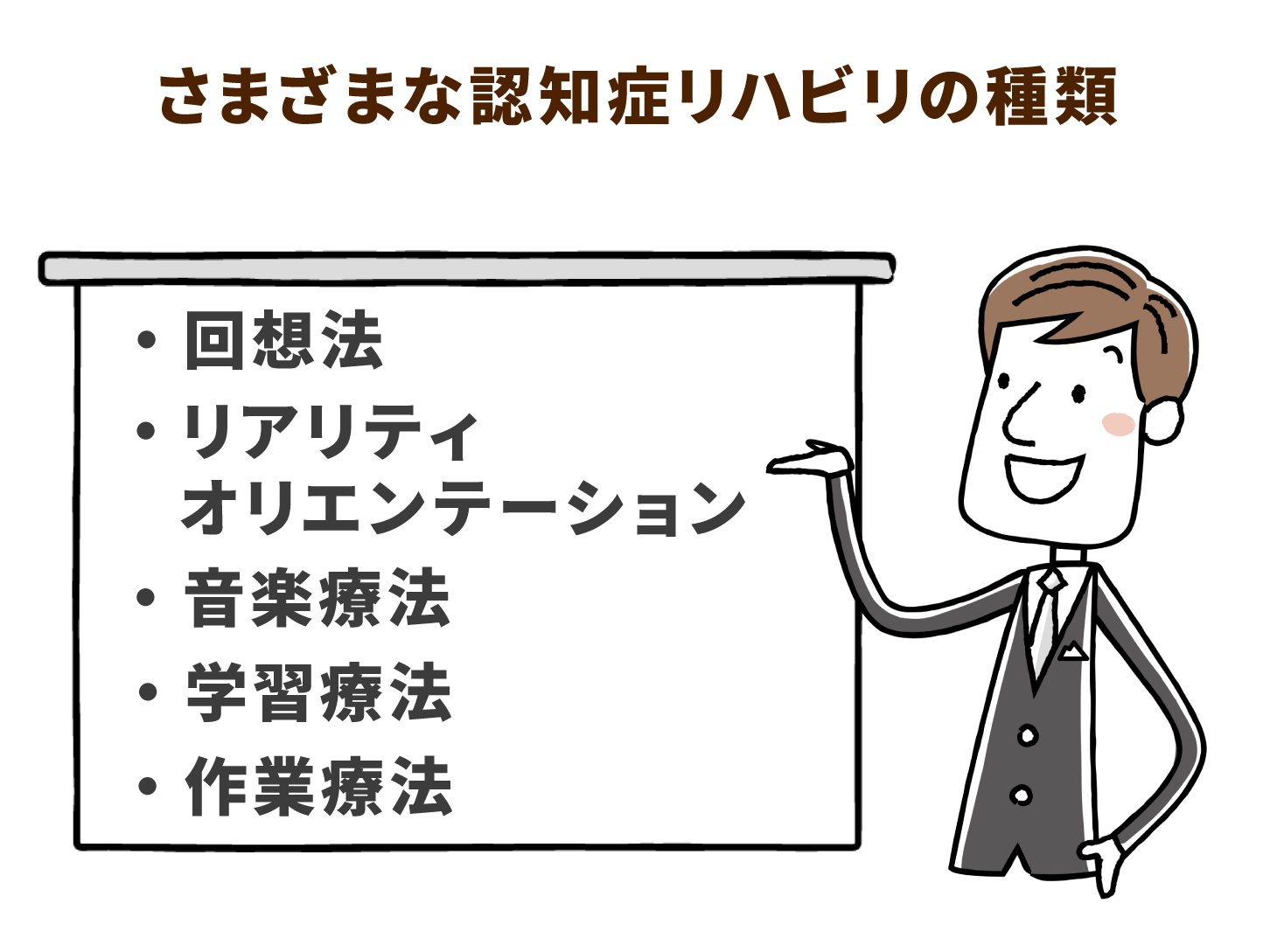

認知症の代表的なリハビリ方法

次に代表的な認知症のリハビリ方法を紹介します。

- 回想法

- 昔の記憶を引き出すために写真や映像などを使いながら、支援者が過去の思いに共感しながらコミュニケーションを重ねていく方法

- リアリティオリエンテーション

- 人、場所、時間などの生活上の基本となる情報を反復して示すことで見当識障がいの改善を図る方法

- 音楽療法

- 音楽のもつ生理的、心理的、社会的な働きを使って、心身の障害の軽減・回復や機能の維持改善に向けて、音楽を計画的に使用すること。要約すると音楽を聴いたり歌を歌ったりすることで、脳の活性化や心身に安定をもたらす

- 学習療法

- 簡単な計算問題や文章の音読など教材を利用して、認知症高齢者とスタッフがコミュニケーションを取りながら行う非薬物療法

- 作業療法

- 調理や掃除などの家事、趣味の活動など、障がいや疾病でできなくなった日常生活動作の回復を目指すリハビリテーション

このようなリハビリは、老健や医療機関で受けることが可能です。特別養護老人ホームやデイサービスなどでも力を入れているところはあります。

認知症のリハビリというと、さまざまな療法を駆使して、行動・心理症状を改善することに着目されがちですが、行動・心理症状の緩和・改善だけが目的ではありません。

大事なことは、リハビリを行って行動・心理症状が緩和・改善された「その先」を描くことなのです。「症状が緩和して良かったね」でとどめるのではなく、そこを通過点として、どんな「生き方」「生活」を送るのかといった生活者としての姿を明確に描くこと。そのためにリハビリを活用することが重要ではないでしょうか。

リハビリによって、認知症の状態にある人の能力の維持・取り戻し・拡大につながり、能力を発揮して主体的に日常生活を送られるようになることが目的という前提を忘れてはいけません。

リハビリの事例と介護者が気をつけること

リハビリ病院に入院している認知症状態にあるAさんを訪ねた日のことでした。Aさんは1日2時間、リハビリを実施していると理学療法士は言いました。確かにリハビリ室で平行棒を伝い、たどたどしい足取りで歩きながらも生き生きとした表情を確認することができました。

ところが、リハビリを終えて病棟に戻ると、「転倒するリスクがあるから」という理由で身体拘束されていました。きっと理学療法士は歩行能力を取り戻し、自らの足で移動ができるAさんを思い描いていたと思うのですが、その姿が病棟と共有されていなかったのではないかと推測されます。訓練室では歩けていても、普段の生活では車椅子全介助ということだと本末転倒です。

認知症と診断されると、認知症状態にある人の生活は激変します。それは、認知症の症状があるから生活が変わるわけではなく、家族や介護者の意識が変わるからです。

認知症になると「何もわからなくなる」という誤った認識、認知症には○○療法が良いという情報のみで、本人の意思を確認せず、ただリハビリを押しつけてしまう傾向があります。リハビリを受けること自体を目的にせずに、リハビリを活用することで、本人の暮らしがより良いものになるという目的を忘れないようにしましょう。