こんにちは。介護老人保健施設「総和苑」で介護課長をしている高橋秀明です。

前回は「認知症」に焦点をあてるだけではなく、「人の想いを考えていくこと」にも重きをおいてお話をさせていただきました。

介護の教科書の連載では「認知症」について担当をしますが、「認知症」だけに焦点をあてるのではなく、「人の想いを考えていくことの重要性」についても触れていきたいと思います。

今回は「認知症の状態にある方を支える介護者(ご家族)の立場と視点から」をテーマにお話をしていきたいと思います。

「認知症の基礎的な知識」をまずは知っておくことが大事!

認知症とは、さまざまな脳の病気(アルツハイマー病や脳梗塞、脳出血などの脳血管疾患など)が原因で、記憶などの能力が低下し、日常生活に支障をきたす状態。この国で一番多いのはアルツハイマー型認知症と言われています。

それ以外にも、脳梗塞などが原因で起こる脳血管性認知症やレビー小体型認知症、前頭側頭型認知症が有名です。これら以外にもさまざまな脳の病気があり、認知症の原因となる疾患は驚くことに70種類以上あるというお医者さんもいます。

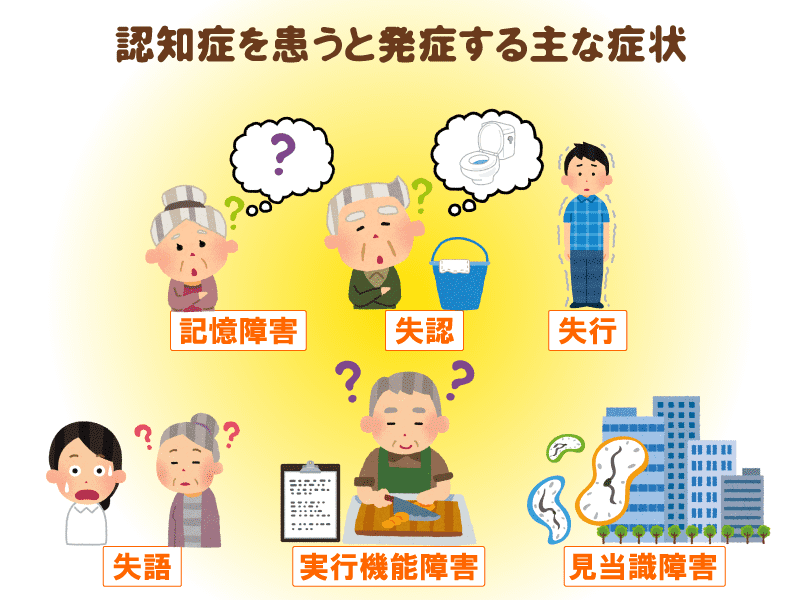

認知症の状態にあると出てくるさまざまな症状は一般的に二つに分けられます。一つは中核症状と言われるものであり、これは生活にさまざまな支障をきたします。簡単にまとめると以下のような項目が挙げられます。

- 「記憶障害」

- 物事を覚えること、覚えておくこと、思い出すことが難しくなるなど 同じ話を繰り返す。

- 「失認」

- 目は見えているのに、それが何かがわからなくなるなど、バケツを便器と誤って認識し、バケツに排尿や排便をしてしまう

- 「失行」

- 手足に麻痺などの障害がないのに、意図した動作ができなくなる。洋服を着ることができない。水道の蛇口が使えない。

- 「失語」

- 言葉を理解したり、言葉を発したり、することが難しくなるなど、話しかけても返答ができない

- 「実行機能障害」

- 計画を立てる力が弱まり、手順がわからなくなる。料理の手順がわからなくなる。 排泄の手順がわからなくなる。

- 「見当識障害」

- 時間、場所、人の見当がつけられなくなるなど 息子を夫と間違える。

二つめは行動・心理症状と言われるもの。認知症という状態になると、中核症状の影響を受けて物事の認知がずれてきます。例えば、食事をしたにもかかわらず、記憶障害によって食事をしたことを忘れ「ご飯をまだ食べていない」というような発言が出てきます。行動・心理症状を簡単にまとめると以下のようになります。

「行動症状」「徘徊」「不穏」「暴言」「暴力」「放尿」「帰宅願望」「異食」「介護抵抗など」「心理症状」「妄想」「幻覚」「不安」「不眠」「抑うつ」など。ちなみに行動・心理症状は、一昔前まで問題行動と言われ、介護者が「困る・問題」だと捉えていたために問題行動という呼ばれ方をしていました。

しかし、今は介護者の立場ではなく、認知症の状態にある本人の視点に立って物事を考えることが大切と言われています。認知症の状態にある方は、私たちを困らせようと思って行動をしているのではなく、脳の力が低下することで記憶力、理解力、判断力、実行機能力などが低下し、そのことで生活にさまざまな支障が出ているだけなのです。だから「これは問題行動だ」と介護者である私たちが決めつけてしまうのは誤った考え方だと思います。

家族の介護を困難にさせる大きな要因が「行動・心理症状」 認知症の状態にある方が住み慣れた家で生活を送るためには、家族の介護力(介護をしようという意志・意欲と介護能力(認知症の一般的な知識や言葉がけなどの技術))が大切ではないかと感じています。「僕は1,000人以上の利用者の方と出会ってきた」と前回話しましたが、同じく1,000人以上のご家族の方とも出会ってきました。

ご家族すべての方とは言えませんが、認知症という状態になったとしても、可能ならば家で生活を送ってもらいたい(介護をしたい)という思いをもっている方が多いと実感しています。しかし、その思いが打ち砕かれる大きな要因が認知症の「行動・心理症状」です。

「私の洗濯バサミ取ったでしょう!」「僕は洗濯バサミなんて盗っていませんよ」

ここからは僕の実体験をもとにお話をします。僕が施設に入職し、ちょうど1年が過ぎた頃。職場の上司や先輩に恵まれ、自分なりに利用者さんたちにも一生懸命向き合い、日々仕事にもやり甲斐を感じていました。

そんな中、僕が忘れられない利用者さんがいます。その方はミヨコさんという方で、認知症の状態であり、記憶の障害がみられていました。直前の記憶が曖昧であったり(忘れることもあれば覚えられることもあった)、日時が曖昧であったりすることはありましたが、施設の中では自分の身の回り(食事を食べる動作、一連の排せつ動作、自分が着たいものを自分で選んで着替えること、自室の整理整頓など)のことはある程度自分でできていました。東京生まれの東京育ちという生粋の江戸っ子で、まわりの利用者さんたちにも気を配り、面倒見の良い方でした。

ミヨコさんの日課は、個人購読していた新聞を隅から隅まで読むことで半日くらい新聞を広げ、読み終わった新聞は自分で古紙回収袋に入れ、ある程度新聞が溜まったら古紙回収袋を職員が片づけていました。あるとき、ミヨコさんから「お兄ちゃん(高橋のこと)、新聞が溜まったから片づけて欲しいんだけど」と言われ、それをきっかけに僕が読み終わった新聞を片づける役割を担うことに。それがしばらく続くとミヨコさんは「私はお兄ちゃんのことを一番頼りにしているから」と言葉にするようになりました。大勢の職員がいる中で、何かと僕を頼りにしてくれるようになり、ミヨコさんから頼りにされることに喜びを感じ、僕が介護という仕事にのめり込んでいくきっかけとなりました。

しかし、ある日を境に事態は一変。僕が出勤すると、ミヨコさんは血相をかけて「私の洗濯バサミ盗ったでしょう!」と迫ってきました。「僕は、洗濯バサミなんて盗っていませんよ」という返答でその場は落ち着きましたが、僕にはまったく身に覚えのないことでとても戸惑いました。その日から僕が出勤するたびに「あの人(僕)に洋服を盗られた」「あの人(僕)が私の財布を盗った」などをまわりの利用者さんや職員さんたちに訴えるようになりました。

職員さんたちはそれが事実ではないことをわかってくれましたが、利用者さんたちは僕を疑念の目で見るように。しまいにはミヨコさんから「人の物を盗むことは許されないよ。息子に言うからね」と直接きつい言葉を浴びせられるようになりました。まったく身に覚えのないことで罵られ、あまりのつらさや苦しみから仕事中に休憩室に駆け込んで号泣したことは1回や2回ではありませんし、仕事が終わった帰り道の車中、涙を流しながら車を運転したことも今でも忘れられません。

そんな僕を支えてくれたのは、僕の悩みを聞き、思いに共感しなぐさめてくれる先輩職員さんたちでした。つらくて悲しんでいる僕にこんな言葉をかけてくれました。「本人に真剣に向き合い、一生懸命関わった一番身近な人が疑われるんだよ。高橋君のことを本人は一番信頼していたんだね。つらいかもしれないけどそれだけ本人に関わった、信頼されていたという証拠だよ」この言葉で本当に救われた気持ちになりました。

これを機に、僕は認知症に関連する研修に参加したり、書籍を読みはじめ、認知症とは何かを学び始めました。本には物盗られ妄想で悩み苦しんでいるご家族がたくさんいるということが書いてあり、「うちの嫁がお金を盗った」とか「ご飯を食べさせてくれない」と本人が近所の人たちに言ってまわり、お嫁さんが疑念の目を向けられ、苦しまれているという話も聞いたりします。僕は認知症の基礎知識を得たことで、このようなことも起こり得るのだと理解できるようになりました。

周囲の人と状況を共有し、一人で抱え込まないようにする

記憶障害などの中核症状によって「物をしまったことを忘れる→物が見当たらない→身近な人を疑う」ということも起こり得ると想定ができます。このような訴えがあったときの対応方法は、訴えを後回しにせずに本人と一緒に探すこと、物をしまっただろうと考えられる場所を本人に探してもらい本人に見つけてもらうようにする方法が一般的と言われています。しかしこの方法が絶対に上手くいき、物盗られ妄想が無くなるとは限りません。「ときに悩みをきいてもらうこと」「ときに休憩すること」が在宅介護をする上で長続きの秘訣です。

今回は、僕が体験した物盗られ妄想のお話をしましたが、認知症によって引き起こる出来事はさまざまです。 経験からわかったことは、介護者の悩みに共感し聞いてくれる人がいることで救われることがあるということです。日本には「認知症の人と家族の会」という組織もあり、電話相談や介護家族が集まり、介護の相談、情報交換、勉強会などを行っています。

一人で悩むのではなく、情報を共有することで道が開けることもあると思います。また、ご家族の中には「本人には悪いけど、いつまで続くか終わりが見えないから不安です」という方もいます。

でも、階段には踊り場があります。マラソンには給水所があります。踊り場で休息し息を整えることで、また階段を登ることができるはずです。長いマラソンも給水所があることで走り切ることができるはずです。介護も同じ。踊り場や給水所をつくること、それは介護がつらくなったら、介護のプロに任せることが重要です」と。社会資源や介護サービスを上手に使うことで、大切な家族(本人)とともに時間を歩んでいけるのではないでしょうか?