特別養護老人ホーム裕和園の高橋秀明です。

皆さんは、アルコールの過剰摂取が原因で、脳の機能が低下したり、認知症になる可能性があることをご存知ですか?

アルツハイマー病が原因で起こるアルツハイマー型認知症や、脳梗塞や脳出血などが原因で起こる脳血管性認知症はとても有名です。しかし、アルコールが引き起こす認知症があることはあまり知られていません。そこで今回はアルコール性認知症についてお話します。

アルコール性認知症の基礎知識

介護保険法第五条の二に「認知症とは何か」という定義についての記述があります。

政令で定める認知症の状態は、「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態」とされています。

つまり、原因となる疾患が脳に現われることで、知的能力が衰え、さまざまな生活行為に支障をきたした状態です。認知症ではない私たちが、何不自由なく生活を送ることができるのは、脳が正常に機能をしているからなのです。

そして、認知症を引き起こす原因疾患は専門医によってまちまちですが、おおむね80種類程度あると言われています。原因となる疾患で一番多いのが、アルツハイマー病で全体の65%程度を占めると言われています。

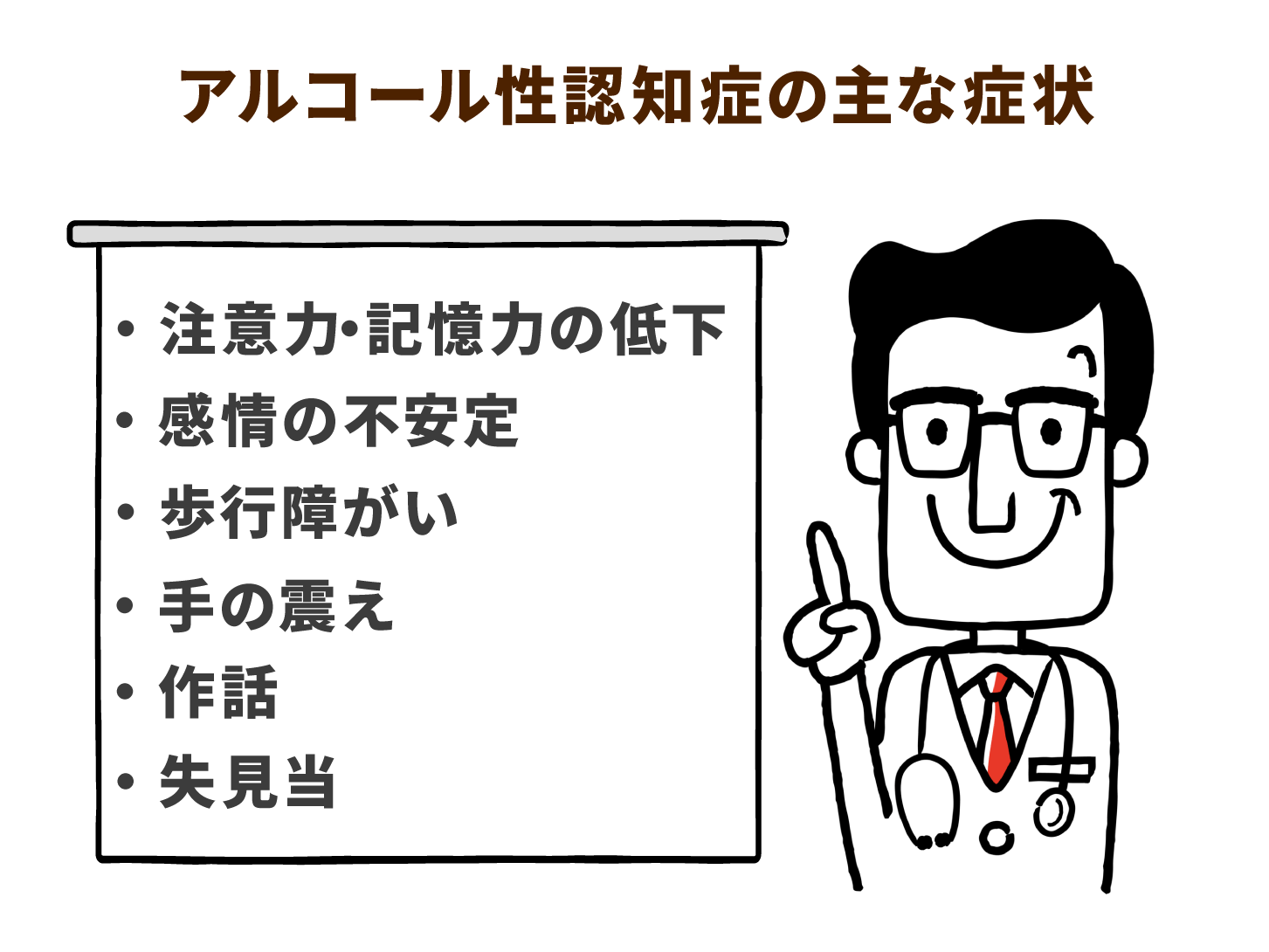

それ以外にも先述した脳梗塞や脳出血、レビー小体病などが有名です。それ以外にもたくさんありますが、アルコールの大量摂取が原因で引き起こされる認知症を「アルコール性認知症」と呼びます。一般的な症状は「注意力・記憶力の低下」「怒りっぽくなるなどの感情の不安定」「歩行障がい」「手の震え」「作話」「失見当」などです。

アルコール性認知症は改善する

アルコールの大量摂取は、身体だけでなく脳にも悪影響を及ぼすことがわかっています。飲酒習慣のある人と飲酒しない人の脳を比較すると、飲酒習慣のある人のほうが脳が萎縮しやすいとされています。

国が推奨する1日の適切なアルコールの摂取量は、以下の通りです。(カッコ内はアルコール度数)

- ビール(5%)で500ml

- ワイン(12%)で200ml

- 日本酒(15%)で180ml

これ以上の摂取は、脳機能への悪影響だけではなく、生活習慣病のリスクが高まるとも言われています。また、連日の飲酒はアルコール依存にもなりやすいため、注意が必要です。

アルツハイマー型認知症などでは、一般的に加齢が発症リスクと言われていますが、アルコール性認知症は高齢の方に限らず、比較的年齢が若い方でも発症することがあります。

- 事例(1)

- Aさん男性(60歳)は、アルコールの大量摂取によって意識障がいとなり、精神科に入院。診断は急性アルコール中毒及びアルコール性認知症でした。入院当初は、幻覚や暴力行為などがみられていたそうですが、薬物療法とリハビリテーション、断酒によって状態は回復していきました。アルツハイマー病などが原因となって引き起こされる認知症は、進行性の難病、いわゆる退行変性疾患なのでどんどん症状が進行していきます。しかし、アルコール性認知症は、断酒や治療によって認知機能や物忘れが改善することもあるのです。すべての認知症は、症状がどんどん進行していくとイメージを持たれがちですが、アルコール性認知症は改善が見込めるものなのです。

- 事例(2)

- Bさん男性(70歳)は、定年退職後、朝から晩まで飲酒するようになりました。同居する妻や長女は、「長らく仕事をしてきたのだから少しくらいは」という気持ちで定年退職後もしばらくは見守っていたそうです。ところが徐々に怒りっぽくなったり、妻や長女に手をあげるようになり、言動もおかしくなっていきました。さらに尿も垂れ流すようになり、手がつけられなくなっていきました。妻と長女は飲酒をやめるように説得したのですが、暴言や暴力もひどくなるばかり。妻や長女は説得を諦め、ただ我慢をしていました。家庭崩壊状態となり、妻のSOSによってBさんは精神科に入院。アルコール性認知症と診断され、医療機関での治療を経て僕が働く施設に入所しました。事例(1)と同じように、適切な治療と断酒によって状態が改善していきました。

上記の事例のように、定年退職した人や配偶者を亡くした人は、寂しさや不安をアルコールで紛らわすケースがあります。また、新型コロナの影響により、アルコール摂取の増加も懸念されています。飲酒自体は否定されることではありませんが、無節制かつ過度な飲酒は、アルコール依存症や事例のような家庭崩壊の危機につながる可能性があります。無節制かつ過度な飲酒をしない・させないためにも、趣味に勤しんだり、運動習慣を身につけたり、何より社会とつながって生きていくことが大切です。

また、万が一にも本人の飲酒の制御がきかなくなり、「言動がおかしくなる」「手をあげる」「怒りっぽくなる」などがある場合は、我慢し続けるのではなく、早めに専門の医療機関を受診することをおすすめします。早めの対応が本人にも、周囲の人にとってもストレスを減らすことになることでしょう。