はじめまして。一般社団法人元気人の理事・向川 誉です。“認知症予防”をテーマに執筆を担当しています。

当法人では、認知症ゼロ社会の実現を目指して、地域の認知症予防活動をサポートする「認知症予防活動支援士」の育成と支援に力を入れております。

認知症予防は、“何をすると予防につながるのか?”という「知識」だけでなく、“どのように実践するのか”という「スキル」、“やってみたい”と思える「意欲」も重要です。この3点を踏まえながら、実践的なアドバイスをわかりやすくお伝えしたいと考えています。

今回のテーマは「認知症予備群ともいわれるMCIとは?」です。認知症の症状は、脳の老化や病気により、認知機能が低下することによって引き起こされます。何事も問題の芽を早めに摘んでおくことで、大きな問題に発展するのを回避できます。認知症においても、早い段階でその徴候に気づいて手を打つことで、病気の治療や進行の遅延、日常生活や介護で生じる混乱の軽減などが十分に可能となります。

認知症予備群とも称される「軽度認知障害(MCI)」を知っておくと、ご自身や家族の認知症予防を考える上では、大きな手助けになります。今回はMCIについて一緒に学んでいきましょう。

認知症はいつからはじまるの?

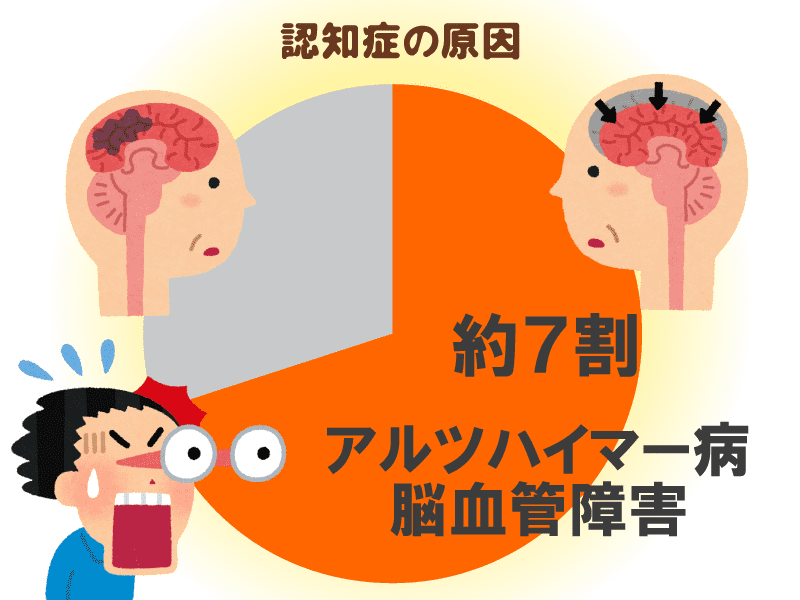

認知症の原因は70種類以上あるといわれていますが、その内7割近くをアルツハイマー病と脳血管障害が占めています。この2つの病気は、いつ頃から進行がスタートしているものなのでしょうか?その時期を知れば、予防を始めるのに最適な時期を知ることができますので、それぞれみていきましょう。

認知症の原因の半分近くを占めるアルツハイマー病は、「アミロイドβ」という脳が活動したときに生まれる老廃物が蓄積することにより生じると考えられています。このアミロイドβは、若い頃は適切に排出されているのですが、認知症を発症する20年近く前から脳の中にたまり始めるといわれています。

アミロイドβが脳内にたまり始めると、脳の病変もゆるやかに進み、それにあわせて認知機能も少しずつに低下してたまり始めてから20年近く後に、認知症の発症ということになります。認知症の有病率を年齢別にみてみると60代後半から増加をし始め、以降は加齢とともに有病率が高まっていきます。認知症の症状が見られたのは高齢になってからだとしても、その20年前近くの40〜50代の頃から脳の変化は静かにスタートしているのです。

次に、認知症の原因として二番目に多いのが、脳出血や脳梗塞などの脳血管障害による認知症です。脳血管障害が発生した場所や大きさで症状は異なりますが、比較的急に発症し段階的に進行していくのが特徴です。脳血管障害が発生してから認知症を発症するまでの期間は比較的短いとしても、その脳血管障害の発生は少しずつ進行してきた血管の病気が原因となっています。これは脳に限らずですが、血管の病気を引き起こす主原因は動脈硬化です。実は動脈硬化は小学生の終わり頃からすでに始まっているといわれており、しばらくは無症状のまま進行しますが、一般的には40代を過ぎると何かしらの症状を自覚するようになります。

高血圧や糖尿病といった生活習慣病は認知症の発症リスクを高める要因ですが、生活習慣病により脳を含めた全身の臓器が壊れ出すのも、40歳ぐらいからといわれています。また、生活習慣病の予防に努めるなどして、脳の健康を保つことは、他の認知症の原因に対しても、良き影響をもたらすと考える研究者もいます。以上を踏まえますと、認知症は40代から進行をスタートしていると考えても良いでしょう。そうなると、認知症予防はできれば40代、遅くても50代からスタートするのが望ましいことになります。

「認知症予防はボケてから始めるもの」「65歳を迎え高齢者となったが、認知症予防はまだ早い」という声がときどき聞こえます。ですが、すでに脳に生じている変化を考えますと、認知症予防は「始めるのに早すぎることはない」のです!

MCI(軽度認知障害)とは?

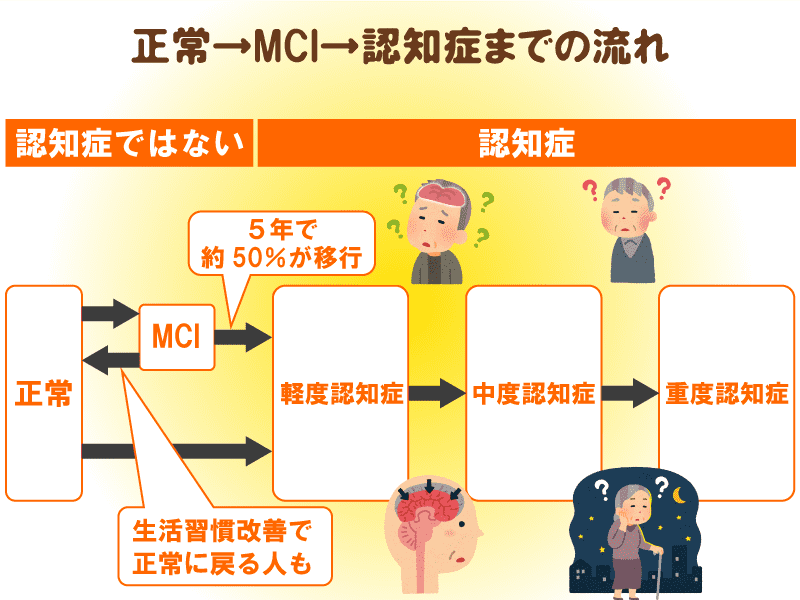

認知症は、昨日まで元気だった人が突然発症することはほぼなく、少しずつ進行していきます。そのため、認知症といえるほど日常生活に支障が出ているわけではないが、年相応以上に認知機能の低下がみられる時期があります。具体的には、「食事や入浴」「トイレ」「着替え」など生活する上で最低限必要となる動作は問題ないが、買いものや家事、金銭管理など、少し複雑な動作になると、うまくできないものがみられるような状態です。このように正常でもなく、認知症でもない段階にいる時期を「軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)」といいます。

MCIの人がどのくらいいるのかについては、2013年に発表された厚生労働省の推計によると、65歳以上の高齢者でMCIを発症している人は約400万人いるとされています。また、MCIはその発症者数もさることながら、認知症への移行率が高いことも危惧されています。MCIを放置すると5年間で約50%の人が認知症を発症するといわれており、この移行率の高さから「認知症予備群」とも称されます。

ただ、MCIの人すべてが認知症に移行するわけではなく正常に戻る場合もあれば、ずっとMCIの状態を維持している場合もあります。MCIは、正常な老化と比べて認知症への移行率が高い状態でありながらも、正常に戻る人の事例も報告されていることから注目されています。「正常」「MCI」「認知症」との間には厳密な境目があるわけではありませんが、「正常からMCI」そして「認知症」までの流れは以下の図のようになります。

なお、認知症の原因によってはMCIを経ずに、認知症まで急に進む場合もあります。MCIは、認知症になるかどうか徳俵に足がかかっている段階ともいえ、相撲と同じように、この段階でいかに踏ん張るかどうか、すなわち、積極的に予防に取り組むかどうかで将来が変わってきます。国内外の研究には、運動習慣がある人、好奇心旺盛で何事にもチャレンジする人は、MCIから正常に戻りやすいという報告があり、こうした習慣は身につけておきたいところですね。

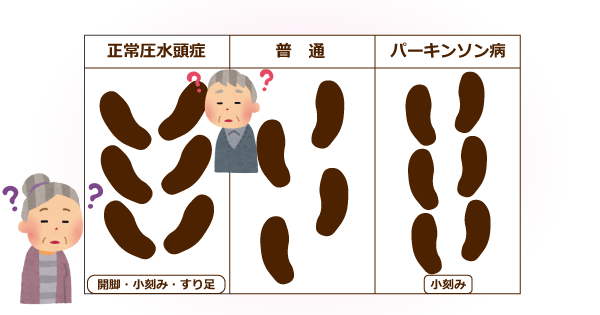

また、MCIはアルツハイマー型認知症の前段階と思われがちですが、必ずしもそうではなく、アルツハイマー病以外の原因でもMCIとなり得ます。慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、甲状腺機能低下症、脳腫瘍などは適切な治療で治る場合がありますが、これらの病気を発症しているとその初期段階では認知症と似た症状になることがあります。

極端に水をとらないでいると、脱水症状を起こしこれも認知症と似た状態になるときがありますし、軽いうつ状態でもそのようになるときがあります。MCIの段階で気づけば、認知症以外のさまざまな病気や危険な状態も早期に発見し、治療や改善につなげることができます。そのため、自分や家族がMCIの段階にいることに早く気づくことが大切になってきます。

MCI(軽度認知障害)診断の流れ

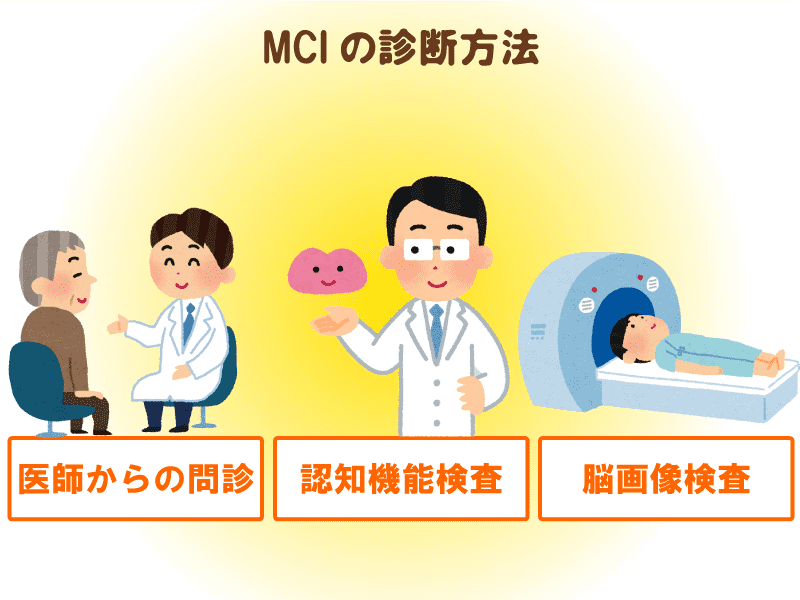

MCI(もしくは認知症)が疑われる場合、MCIの診断を受けることが勧められます。MCIの診断は、もの忘れ外来を開設していたり、認知症専門医がいたりする医療機関などで受けられます。現段階ではMCIの診断方法が確立されておらず、診断基準は医師によって異なるところもありますが、一般的な診断の流れは以下のとおりです。

- 1、医師からの問診

- 日常生活の変化、症状とその進行具体、病歴等

- 2、認知機能検査

- MMSE(Mini-Mental State Examination)や改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)など

- 3、脳画像検査

- 脳の状態を調べるためのMRIやCTなどの画像検査など

医師は1~3の結果を総合的に判断して、MCIもしくは認知症なのかを診断しその原因となっている病気を特定したり、これからの治療法を決定したりします。MCIの原因の一部には、適切な治療で治る場合がありますし、早期にMCIに手を打つことで、症状の進行を遅らせることも可能です。自分や家族に何か違和感を感じたときは、早めの受診を心がけると良いでしょう。

MCI(軽度認知障害)のまとめ

認知症はある日突然発症するわけではなく、少しずつ進行するため、正常と認知症の中間状態にあるMCIの時期が存在します。このMCIの時期は、認知症になるのか、MCIでとどまるのか、正常に戻るのかの分岐点で、どの分岐点に進むかは、この時期の選択とその後の積極的な取り組みによって、分かれることになります。

何か違和感を感じたときには、早めに認知症関連の医療機関を受診するようにしましょう。とはいえMCIと診断されると、それは嫌ですし不安にもなりますので、受診自体を嫌がる気持ちもわかります。ですが、MCIと診断されることは、恥ずかしいことでも、人生に失敗したことでもありません。確かに診断されなければ、自分や家族がMCI(もしくは認知症)であるかどうかは、判断をずっと保留状態にしておけます。

それでは精神的安定は得られるかもしれませんが、その代わりに得られるはずの結果(治せるべきものが治る、遅らせられるべきものが遅らせられる)とはトレードオフになります。そもそもMCIは認知症ではありませんし、診断をきっかけに病気が治るケースやMCIから正常に戻ったケースもあります。

また、きちんとMCIのことを受け止められると予防に取り組む意欲につながり、自分や家族にとって人生の転機にもなります。その意味でMCIとわかることは、良いことなのです。そして、仮にMCIと診断されたとしても、心機一転して予防に取り組む姿は、MCIの人が400万人近くもいるといわれている日本において、多くの人への励ましと希望になると思うのです。