こんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。

今回は「自治体が発行する認知症ケアパス」についてお話します。

認知症施策の指針を示す「認知症ケアパス」

わが国では高齢化が進むとともに、認知症の状態にある方の数も増え続けています。その中で厚生労働省は、今後の認知症施策の方向性について発表し、今後の目指すべき基本目標に関して以下の方針を示しています。

かつて認知症になった方の対応は「施設に入所する」「精神科病院に長期入院をする」ことが一般的でした。その流れを変えるため、認知症の状態に応じた適切なサービスが受けられるように「認知症ケアパス」という方針を作成したのです。

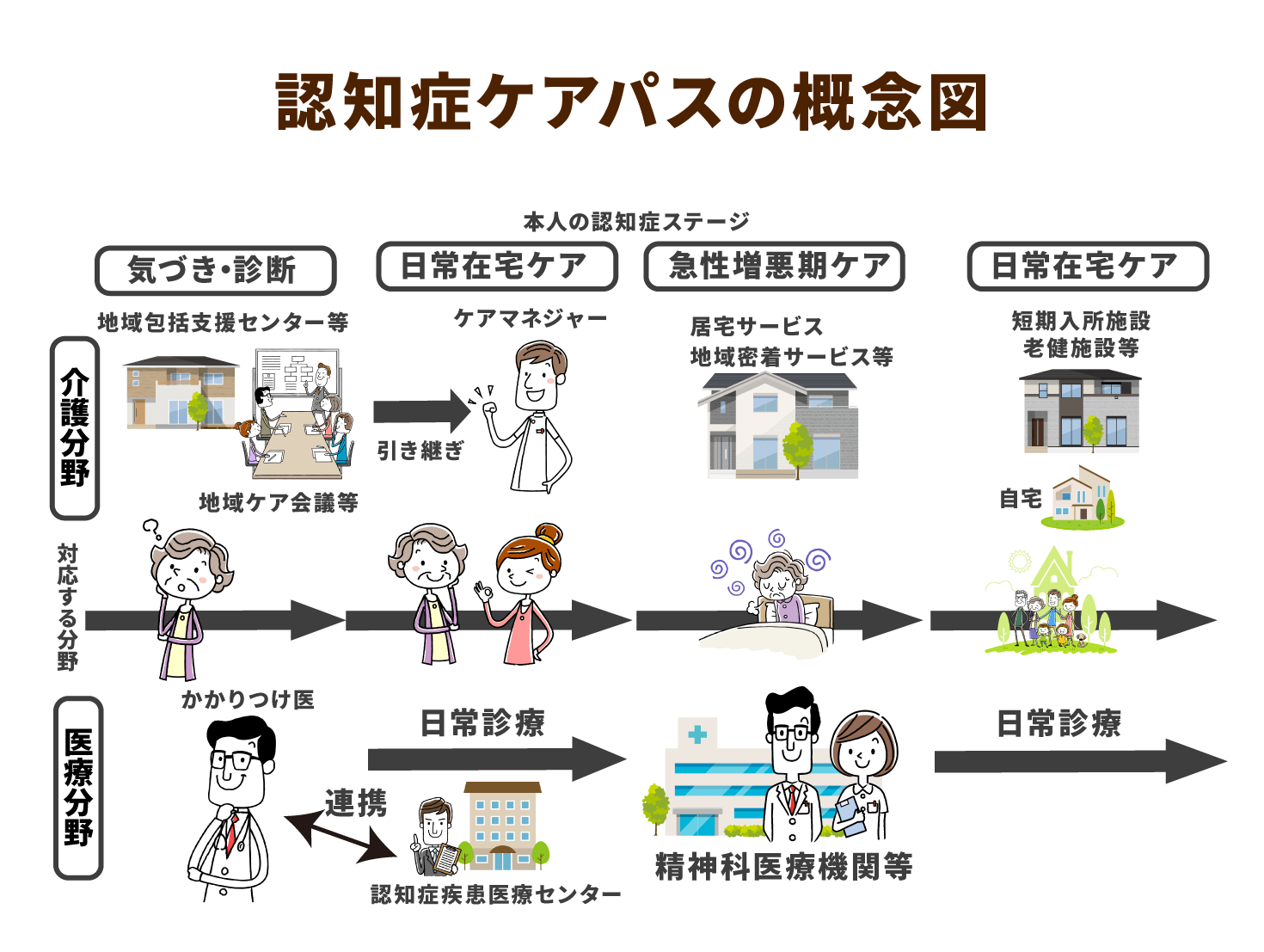

次に、簡素化した認知症ケアパスの概念図を見てみましょう。

横軸は「認知症のステージごとの時間軸」、縦軸は「医療と介護の専門職や行政、ボランティアの機能」が明示されています。認知症ケアパスは、認知症の状態にある方とその家族などの不安や迷い、混乱をできる限り軽減し、相談できる窓口や介護サービスを「見える化」してわかりやすくしたものです。

しかし、認知症ケアパスだけでは十分ではありません。認知症の症状は人によって多様ですから、認知症ケアパスがすべてのケースに当てはまるわけではないのです。つまり、認知症ケアパスは、あくまで全体を示す地図のようなものであり、それを基にして個別に対応することが必要になります。

チェックシートで認知症を早期発見する

認知症ケアパスには「見逃しがちな認知症の初期段階」「見守りなどの支援が必要な段階」「日常的に支援が必要な段階」といったステージごとに相談する窓口が明記されています。特に、「見逃しがちな認知症の初期段階」については、以下のようにチェックシートを記載している自治体もあります。

- 最近、仕事や趣味に興味がなくなった。

- 毎日、何か「物忘れ」がある。

- 家族や同僚などに「忘れっぽくなった」とよく言われる。

- 最近、大切な約束を忘れてしまった。

- 今日が「何年」「何月」かがはっきりわからない。

- 今日が「何日」「何曜日」かがはっきりわからない。

- 昨日の夕食に何を食べたか思い出せない。

- 今年のお正月に誰と過ごしたか思い出せない。

- 最近、印鑑、通帳、キャッシュカード、保険証などを失くして発行してもらった。

- 新しい電気製品(テレビ、電子レンジ、リモコンなど)の使い方が覚えられない。

上の10項目のうち、4個以上あてはまる方は、かかりつけ医や地域包括支援センター、認知症疾患医療センターなどに相談した方がいいでしょう。認知症が疑われる方を受診に連れていった際、家族などの付き添い者が医師に伝えるべき項目が整理されています。このようなチェックシートを活用すると、医師に該当者の状態を的確に伝えることができます。こうしたチェックシートなどは、自治体のホームページなどで情報が開示されているので、ぜひ活用してみてください。

また、認知症が進行しても、家族で頑張って在宅介護を続けている方も少なくありません。頑張ることが悪いことではなく、家族を思う気持ちは大事です。しかし、頑張りすぎると、いずれ行き詰ってしまう可能性も否めません。

そうなれば、家族のみならず、認知症の状態にある方も疲弊していきます。早い段階で介護や認知症のプロに相談をし、アドバイスを受けることは決して「逃げ」ではありません。介護や認知症のプロに委ねることは、認知症の状態にある方にとっても、その家族にとってもプラスになるはずです。認知症ケアパスには、認知症のステージごとの対応方法や相談窓口なども記載されていますので、在宅で介護をされている方にも参考になるのではないでしょうか。

事前に情報を知っておけば介護の不安がなくなることも

筆者が介護の仕事に就いて17年。その間に出会ってきた1,500人を超える認知症の方とそのご家族の言動からある特徴が窺えます。

「自分の家族が認知症になると思わなかった」

「急に(親の)介護が必要になって、どこに相談すればいいかわからなかった」

「この先どうしていいかわからず不安でしようがない」

介護や認知症に対する理解が広がりつつある現代でも、先述のように不安を抱える家族がいるのです。これからは、介護とは切っても切り離せない時代です。だからこそ、早急な対応が必要ではない初期段階から情報を得ておくことが必要だと思います。

自分や親が住んでいる自治体の認知症ケアパスを一度検索してみましょう。情報を知っておくことで、後に介護が必要になったときの心構えが違ってきます。