こんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。今回は「ドーナツ事件判決前後の『おやつ』の取り扱いについて」をテーマにお話します。

ドーナツ事件の影響でおやつの提供を止める施設が…

7年前、ある特別養護老人ホーム(以下、特養)の入居者がおやつのドーナツで窒息死した事件で裁判が行われました。当時、一審で有罪を言い渡された判決結果を巡り、介護関係者の間では動揺が走りました。そして今年7月、高裁では無罪が確定。これについてはさまざまなメディアで大きく取り上げられ、世間の注目が集まりました。

おやつは大半の施設で被介護者に提供されています。しかし、事件の一審で下された有罪判決後には、おやつはゼリーなどの飲み込みやすいものだけを提供するようになった施設や、おやつの提供自体を控えた施設もあるそうです。

この裁判は介護・看護職にとって他人事には感じられず、不安がより一層掻き立てられる事件でした。僕が働く施設では、おやつの提供を控えたり、内容を変更することはしませんでした。しかし、入居者の食事形態が変更になったときなどは、より念密に情報共有を図るよう意識するようになったなど、変化は見られています。

調理方法や介助方法は個別に判断する

私は昔から、おやつと聞けばワクワクしていました。それは施設に入居している方たちも同様で、「今日のおやつは何だろう?」と食事の献立を確認し、「今日は好きなどら焼きだから、おやつの時間が待ち遠しいわ!」と言って喜んでいる姿が見受けられます。介護をうまく行ううえでも、おやつの存在は大きいです。例えば、理由をつけて「起きたくない」と言っているAさんがいるとします。

職員「おやつを用意しました。今日はシフォンケーキですけど、飲みものはコーヒーと紅茶どちらにしますか?」

Aさん「おっ、今日はケーキか じゃあ紅茶、あたたかいのが良いな」

このように離床を拒む方に対して、私たち専門職は「おやつ」というフレーズを入居者が「起きたい」と思える(意欲を引き出す)キーワードの1つとして駆使することもあります。

施設によっておやつメニューはまちまちだと思いますが、僕が15年半働いていた介護老人保健施設(以下、老健)でのおやつはパンやカステラ、ケーキなどを栄養課の職員が手づくり、または購入したものを提供していました。今働いている特別養護老人ホームでは、職員が入居者から食べたいおやつを聞き、スーパーへ買いものに行っています。内容はせんべいや饅頭といった、私たちが普段口にするおやつと大差ありません。ただし、すべての入居者に一律に同じおやつを提供することはしません。入居者の以下の状況を見極めて、おやつの内容を変えています。

- 認知症の進行具合

- 咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)能力

- 残存歯数(どのくらい歯が残っているか)と義歯の使用状況

- 身体の姿勢保持能力

- 疾病(糖尿病の有無など)

つまり、誤嚥(ごえん)や窒息が起こりやすいおやつを一切提供しないというのではなく、要介護者の方の状態を考慮して、種類・調理方法や介助方法を個々に判断していく視点が必要です。なぜなら、誤嚥や窒息がしやすいおやつや食材を排除したり、ミキサーにかけて防ぐ対応は、専門職に求められる「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する」ということから遠ざかるのではないかと考えているからです。誤嚥や窒息などに十分留意しながらも、できる限り普通の献立に近い食事やおやつを提供することが大事だと思います。

リスクマネジメントとQOL向上のバランスが重要

食事は単なる栄養補給ではありません。「食べたい」という意欲を感じて一口食べ、「おいしいと思う」ことのために「食べる」につながるわけで、その積み重ねが元気(生きるための基礎体力)の源になると考えます。

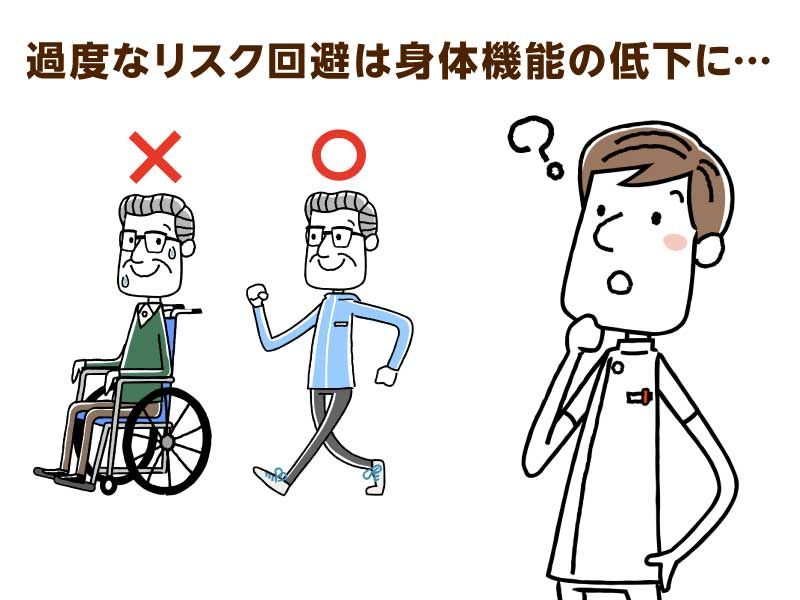

「身体機能を維持・向上させるには体を使うことが必要で、『食べる』ということはその活動の1つである」というあたりまえのことを忘れてはなりません。つまり専門職には、リスクマネジメントの視点とQOL(生活の質の向上)というバランスが求められているのです。

嚥下能力を見極めるのがポイント

施設での誤嚥や窒息について、ときどき入居者の中に「嫌いな物を食べさせるから誤嚥が起こる。好きな物を食べさせてあげればほとんど(誤嚥は)起こらない」と語る方もいますが、僕はそう言い切れるものではないと思います。

10年以上前、僕が働いていた施設に寿司職員を呼び、握りたてのお寿司を食べてもらうイベントを開催したことがありました。多くの入居者が大変喜んでお寿司をほおばる一方で、ある入居者がお寿司を喉に詰らせるといった事件が起きてしまったのです。異変に気づいた職員がタッピング(背中の叩打)やハイムリック(腹部を急激に上げて呼気を促す方法)、吸引器を使用してお寿司ノネタを取り出し九死に一生を得ました。

この入居者さんは昔からまぐろのお寿司が大好きであり、久しぶりに食べるまぐろのお寿司に気分が高揚し、丸ごと飲み込んでしまったのです。食事の好き嫌いだけで誤嚥のリスクが高低するわけではないということですね。

誤嚥は身体機能が低下していない私たちでも生じることがありますが、嚥下能力が低下している方は、誤嚥や窒息をする可能性が高まります。嚥下能力が低下している状態を見極めるポイントとして挙げられるのは以下の点です。

- 咀嚼はするが飲み込むのに時間がかかる

- 口から食べ物がこぼれる

- 口の中に食べ物が残る

- むせや咳込みが多くなる

- 痰が絡みやすくなる

- 食べた後にガラガラ声になる

これらが見られる場合は嚥下能力が低下している可能性がありますので、誤嚥や窒息に十分注意しなければなりません。

過度な制限は入居者が活動する機会を減らす

「歩いて転ぶ」「食事をしてむせる」など、誰もがそういったリスクを抱えながらも向き合い、つきあいながら生活を営んでいます。私たちの身体・認知能力ですらリスクをゼロにできないわけですから、認知症の状態や要介護の状態になるとリスクはさらに高なります。

しかし、だからと言って「安全を優先する」という視点を重視するあまり、「1人で歩くと危ないから車椅子に常時座らせる」「食事は一律ミキサーにかけてトロトロにする」といった過度な制限は、入居者の活動する機会を減らすことになり、結果として身体機能が低下します。危機回避策を考え実践することは大事なことですが、安全を優先するための単純な方策では、人が生きるあたりまえの姿からかけ離れてしまいます。「言うは易く行うは難し」ですが、リスクと生活の質のバランスを図りながら、私たち専門職は日々試行錯誤を重ねている最中です。

本人の意思を確認しつつ、状況・状態に応じて変化させる柔軟性が、私たち専門職に求められる専門性だと考えます。