こんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明秀明です。

「衣食住」という言葉があるように、衣服は人が生きるうえで重要な要素です。

僕は介護者から認知症状態にある方の服装について、「手足は動くのに着替えがうまくできない」「気温に応じて服を選べない」「同じ服装にこだわり何日も着続けて清潔が保てない」など相談を受けています。

なぜこのようなことが起こるのか、考えていきたいと思います。

認知症の進行に伴って、服の選択・着脱衣が困難になります

認知症状態になると、脳の病気によって認知機能が低下していくため、日常生活にさまざまな支障が出てきます。

認知機能が低下することで現れる記憶障害、見当識障害、思考・判断力の低下、実行機能障害、失語、失認、失行などといった「中核症状」があります。

私たちが普段何気なく行っている生活行為の1つに「服の選択」「服の着脱衣」があるわけですが、中核症状の影響を受けてうまくできなくなり以下のようなことが起こります。

手足は動くのに服の着方がわからなくなる、服を前後逆に着る、洋服の上に下着を着るなど順番がちぐはぐ、ズボンを上着として着ようとする、上着をズボンと認識して履こうとする、気温に合わせた服装を選んで着ることができないなど。

このような行為を見ると、介護者はつい「何をやってるの。違うでしょ」と否定したり、「わざと困らせようとしているのではないか」とイラっとすることがあるかもしれません。

しかし、簡単ではありませんが、認知症という病態によって先述のような行動を起こしているのだと受け止めることが大事です。

そのうえで、すべて介助をしてしまうと、今までできていた本人の機能や能力が失われる可能性があるため、いきなり全介助をするのではなく、着脱衣が可能な限り自分でできるように下記の対応を参考にしてください。

【直接的支援(介助)】

- 着る順番に服を並べたり、順番に1枚1枚手渡す

- 前・後ろ、「袖を通します」「足を入れて」など言葉で伝える

- 介護者が着て見せるなど視覚を利用する(声かけで示すよりも効果的)

- 「今日は暑いから1枚脱ぎませんか?」「上着を羽織りましょうか?」などさりげなく提案する

- カレンダーや気候の話をするなど「今」を認識できるようにコミュニケーションを図る

【間接的支援(環境を整える)】

- 着る順番に服を置いておく

- 前・後ろ、「袖を通します」「足を入れて」など言葉で伝える

- かぶり物ではなく前後がわかりやすい前開きの服を用意する

加齢や疾患、認知症が進行してくるに連れて身体機能が衰えていきます。

麻痺や関節の拘縮などで介助量が増えたときは、機能性(着心地や伸縮性)に目を向けて本人・介護者双方にとって介護されやすい・しやすい衣服を選択することが一般的です。

衣服選びは自己表現の1つ

そもそも、私たちは生まれたときから当たり前のように服を着ていますが「なぜ服を着るのか」考えたことはありますか。

服を着る理由としては、体温調節、身体の保護、身体が人の目に触れないようにする、文化などが挙げられるでしょう。

しかし、それだけの理由であれば、「同じ」服を着れば良いのですが、人それぞれに違う服を着ています。皆、服を着て過ごしますが、私たちは自分の好みの色やデザイン、着心地などを重視して服装を選んでいます。

つまり、服装選択には「自分はこう見られたい」「自分はこういう人」という自己表現が本質にあると考えます。

介護職員による衣服の決定は、ご本人の選択権を奪っている

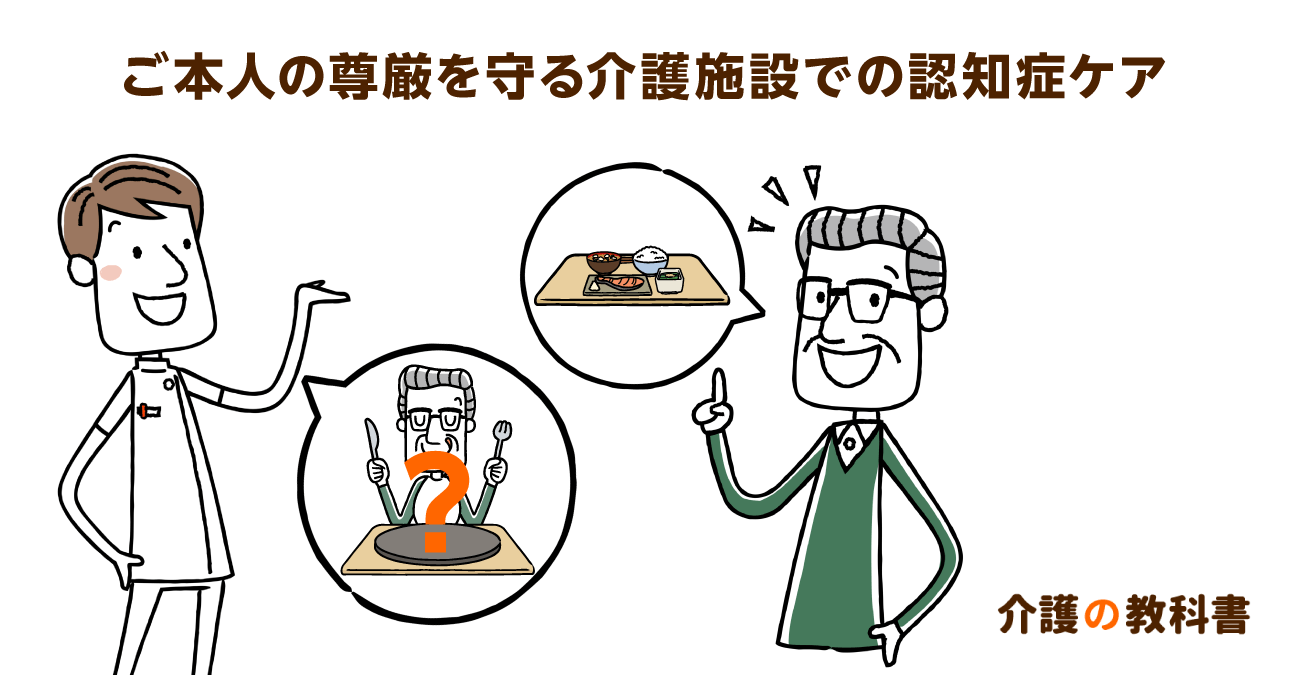

次に、事例とともに、専門職の皆さんに大事にしてほしい視点を紹介します。ご家族や介護者の方も参考にしていただけるとうれしいです。

あるとき、認知症状態のAさんが介護職員に「夏服が欲しい」と相談してきました。介護職員はそれに応じ、Aさんの成年後見人に相談をしました。

介護職員「Aさんが夏服を欲しいと言っているので、夏服を買ってきていただけませんか?」

成年後見人「本人がどんな服を着たいかわからないので、施設職員さんが購入していただけませんか」

そのようなやりとりがあり、困った介護職員は僕に相談をしてきました。僕は介護職員だけではなく、本人を連れて衣料品店に行くことを提案し、衣料品店から戻った介護職員が僕の所に報告に来ました。

介護職員は開口一番「私、反省しました」と言って、ことの経緯を説明してくれました。

普段、Aさんの着る衣服は、介護職員が本人に何を着たいかを確認せず一方的に選び渡していたそうです。

そのため、衣料品店でも介護職員が服を選び購入しようとしたところ、Aさんは「色や柄が好みではない」「サイズが小さい。大きいサイズでゆったり着たい(AさんはMサイズくらいが妥当な方)」と言って、介護職員の選ぶ服を拒否しました。

結果として、そのときは本人がすべて自分の意思で選び服を購入しました。

介護職員は続けて話しました。「私はAさんが普段『この服を着たい』という意思を確認していませんでした。知らぬ間に本人の選択権を奪っていたこと、本人に『どれにしますか?』と意思を確認することが大切だということに気づかされました」

衣服の選択では、ご本人の意思確認が大切です

私たち専門職に求められていることの1つに「自律型支援」があります。

「自律」とは、自身の立てた規範に従い行動すること。

つまり、自分のことが自分で決められるように支えていくことを指しています。

服装1つとっても機能性やデザインなどの選択肢があり、その人の気持ちを汲んで可能な限り本人に選んでいただけるよう支援者も配慮していく必要があります。

認知症の状態にある人や要介護状態にある方は、言葉には出さないけれど、「私の意思を確認してほしい」と心の中で思っているはずです。「この服を着ましょう」ではなく、「AとBのどちらの服を着ますか?」と本人の意思を確認することを当たり前にしたいと僕は考えます。

私たち専門職は、権利を護ることを支援の軸に置いているのですが、人の権利を奪うこともできる決定権をもっていることを忘れてはなりません。

今回は服装をテーマに、認知症が原因によって着脱衣がうまくできないために介護者ができること、服装は自己表現という側面もあるということをお話させていただきました。

介護の世界は今後も新しい知見によって知識や技術は進歩・発展していくことでしょう。 しかし、人は意思を持って生きるということ、その意思が自分で発揮しにくくなったときは、周りの方が本人の意思を可能な限り確認するということは不変だと思います。