株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

第119回、第124回に引きつづき、居住系介護施設の「人員配置基準」についてお伝えします。

今回は、2000年介護保険制度施行とともにスタートし、「認知症ケアの切り札」として注目を浴びた「グループホーム」の人員配置基準を深掘りしていきます。

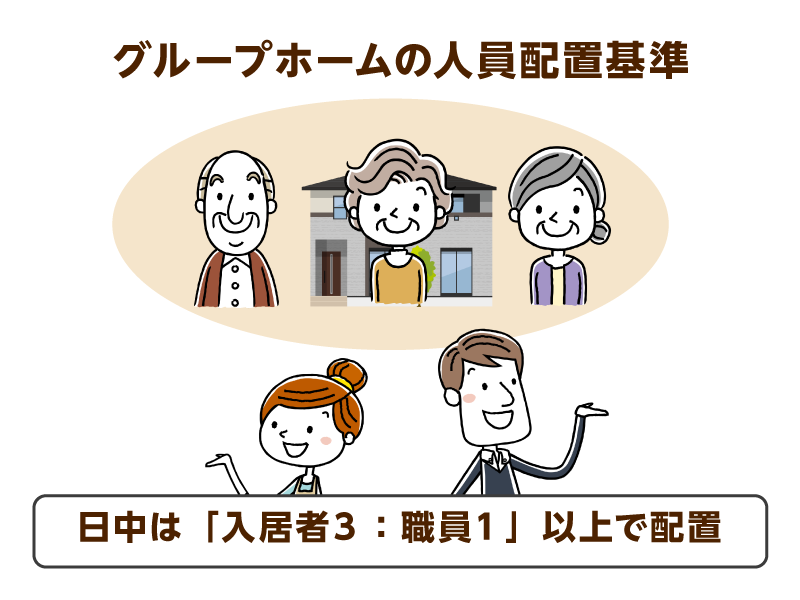

時間帯によって人員配置が異なる、グループホームの「3:1」基準

グループホームの人員配置基準が示されている『指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準』(以下「運営基準」)を要約すると、以下の事項が定められています。

- ユニット(共同生活住居)ごとに介護職員を配置

- 「日中の時間帯」は常勤換算方法で利用者3人に、介護職員は1人

- 夜間及び深夜の時間帯:夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上配置(宿直は不可)

グループホームも従来型特養と同様に「3:1」基準が示されています。

しかし、従来型特養では、「介護職員又は看護職員の総数は、常勤換算方法で3:1以上配置」であるのに対し、

グループホームでは、「ユニットごとに日中の時間帯に介護職員を常勤換算方法で3:1以上配置」とされていますので、同じ「3:1基準」でも違いがあります。

この「日中の時間帯に介護職員を3:1以上配置」については、グループホームの運営基準に対する解釈通知で詳細が示されています。

要約すると、以下の通りです。

- 日中・夜間・深夜の時間帯は事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて設定する

- 「日中の時間帯」において、出勤している介護職員の勤務時間の合計が24時間以上になること

- 「日中の時間帯」には、常に介護職員が1人以上確保されていること

従来型特養が「定員あたりの人員配置」とであるのに対し、グループホームは「1日あたりの人員配置」が基準となっています。

日中の実際の人員配置は「入居者9:職員2」

下の図は、グループホームの日中時間帯の勤務スケジュールを示したものです。

こちらのグループホームの場合、日中の時間(6時~21時)の15時間の間に4人を配置し、この間の勤務時間合計が24時間以上になるように設定しています。

この時間帯の各介護職員の勤務相当時間は以下の通りです。

職員勤務時間内訳(合計25時間)

- 介護職A(夜勤明け):4時間

- 介護職B(早番):8時間

- 介護職C(日勤):8時間

- 介護職D(夜勤入り):5時間

このように、1日に必要な最低限の介護職員の定量が基準化されているグループホームと、日によって介護職員の人数が変動する「定員あたりの人員配置」である従来型特養では、現場の状況がかなり異なります。

ただ、日中3:1といっても、上図のグループホームでいえば、日中6時~21時で入居者9人×15時間=135時間の生活時間に対し、介護職員の支援提供時間は、上記の通り25時間しかありません。

介護職員が、入居者に対してかかわることができる時間をあらわす「充足率」は18.5%(25時間÷135時間)ですから、「入居者5.4人に対して介護職員1人」、1ユニット9人のとき、日中はほぼ「9:2」となります。

「9:2」は、日本の制度では一番多い人員配置

365日、日中の時間帯で入居者9人に対して介護職員2人を確保している体制は、居住系介護施設の人員配置基準上、最も人手がある配置です。

だからこそ、現時点で認知症の状態にある方の生活を支える仕組みの到達点である「グループホームの人員配置基準」が入居者にどう影響を及ぼしているか、検討する必要があります。

- 入居者の生活実態(起床・消灯・食事・入浴時間の自由度、入浴の頻度など)はどうなっているのか

- 介護職員の食事・排泄・入浴以外(談話・外出・買い物・理美容・趣味活動など)のかかわりはどうなっているのか

- 入居者の能力に応じて、入居者の行動(着替え、臥位→座位→立位→移動や移乗など)を見守れているか(介助しすぎてはいないか)

また、以下のように、介護職員の勤務状況も踏まえて、望ましい人員配置を公の場で議論してほしいと僕は思っています。

- 質の向上への取り組み(サービス担当者会議[ケアカンファレンス]や外部研修への参加など)はどうなっているか

- 労働環境(昼休憩の取得や休憩時間の不規則具合、有給休暇の取得など)は整備されているか

さらに「9:2」基準での配置が介護保険法の目的、そしてグループホームの基本方針にある「有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように」という“法が掲げる理念”を遂行できるものなのか、有識者やシステム設計者の方々にはしっかりと議論してほしいと思っています。

入居者の自立した生活を支援するには、人員が必要

改めてですが、日中の人員配置基準が最も高いのがグループホームです。

その背景には、グループホームの事業に求められていることが関係していると考えています。

グループホームの運営基準には、「利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする」(第99条第3項)ことが示されています。

この基準では、他の居住系介護施設に求められている「食事は提供するもの」ではなく、食事ができるまでの過程に入居者がかかわっていく「自炊型の仕組み」を目指しています。

そのため、グループホームでは、特養などが徴収する「食事の提供に要する費用(いわゆる食費(原材料費+調理費)」ではなく、「食材料費」の徴収しか認められていません。

そのほか、掃除や洗濯、ゴミ出しや買い物といった日常の暮らしに欠かすことのできない行為も、介護職が何でもやってあげてしまうではなく、そばにいながら「できることは自分で頑張りましょう。やれないことはサポートします」という考えが基本です。

このような「入居者が主人公となって生活を営む」には、介護職がかかわる時間と量(人手)が必要です。

さらに、認知症の状態にある方たちが主人公となって生活を営んでいきますから、あらゆる場面で何が起こってもおかしくありません。

より時間と量(人手)が必要となります。

だからこそ、居住系介護施設の中で人員配置基準が一番高いのでしょう。

ただ、そうであっても「9:2」なのです。

次回もグループホームの人員配置基準をテーマに、今回触れられなかった夜間帯の人員配置などについてお伝えさせていただきます。