こんにちは。特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。

年齢を重ねると、認知症をはじめとしたさまざまな病気を発症するリスクが高まります。

「さまざまな病気を抱えながら生きる=薬を内服しながら生活する」ことになります。

今回は「内服拒否の理由とかかわり方のポイント」をお伝えします。

認知症という病態によって起こる内服拒否に対して、こうすればうまくいくというマニュアルがあるわけでもありませんが、参考にしていただけるとうれしいです。

認知症の方の服薬拒否による介護者のストレス

認知症状態になると記憶力・理解力・判断力・身体機能などが低下し、生活に支障が生じるため、支援が必要になります。

薬を飲む場面も例外ではなく、「薬を飲み忘れる」「飲んだつもりが床に薬が落ちていた」「お医者さんの指示通りに服用できない」「薬を飲んだことを忘れて重複服用」など、服薬管理の問題が発生します。

そのため、介護者の服薬支援が必要になってくるわけですが、薬の服用拒否や薬の過剰な要求に、介護者は頭を悩ませています。

介護者や「病気を治してあげたい」「健康状態を悪化させたくない」という思いや「お医者さんの指示通りに服用させなければならない」といった使命感を持って服薬支援にあたります。

しかし、その思いとは裏腹に、薬の服用を拒否されるわけですから介護者はストレスを感じることもあると思います。

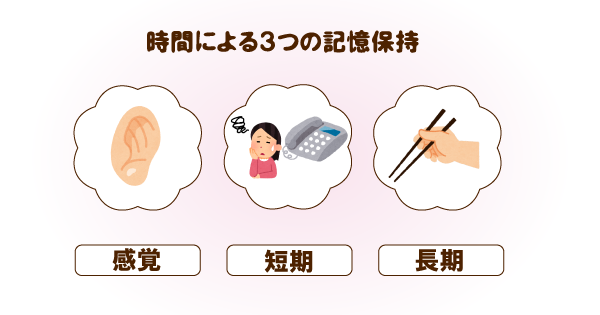

服薬や薬を飲む理由を忘れてしまう記憶力・理解力の低下

そもそも、私たちはなぜ薬を飲むのでしょうか。

一般的に、服薬により、「症状の緩和」「持病を悪化させず健康を維持」できると認識しているからです。

裏を返せば、理由なく薬を飲むことはありません。

他人からどんなに「よく効く薬だから飲みましょう」と言われても、自分自身に薬を飲む理由がなければ、拒否をすることは普通のことです。

認知症の方は内服する理由を理解できなかったり、理解できても記憶が継続しなかったり、薬を飲んだことを忘れたりするため薬を拒否していることが考えられます。

記憶力・理解力の低下によって服用してもらえないときの解決策

- ①認知症が原因で薬を飲む理由を忘れてしまっていることを理解する

-

介護(服薬)拒否をされると介護者はカッとなりやすく、反射的に否定的な言動を発しやすくなります。

介護者は、「認知症が原因で忘れてしまうのだ」と受けとめることで少し冷静になれます。

- ②「食事が終わったから、お薬を飲みましょう」と、丁寧に説明をする

-

認知症の状態にある方は見当識障害によって「過去」と「今」がつながりづらくなっています。

「今」だけではなく、「過去」をお伝えすることは本人の安心感につながります。

- ③本人が納得できる説明をする

-

介護者にとっての正解(薬は飲むこと)を伝えるのではなく、本人が納得される解を見つけましょう。

(例:痛みを感じている方に「痛みに良く効く薬ですよ」と伝える)

被害妄想がもたらす内服拒否

Aさん(認知症状態)が服薬する時間にお嫁さんと言い争いをされているのを目の当たりにしました。

Aさん:「毒が入っているから(薬を)飲まない。あんた(嫁)は私を殺そうとしている」

嫁:「何を言っているのですか!毒なんて入れるわけないでしょう。お医者さんから出されているく・す・り!飲まないと病気が悪化しますよ」

Aさん:「うるさい!」

嫁:「お医者さんが処方している薬だからちゃんと飲まないと!」

そのような押し問答が続いていたので、僕が間に入りました。

お嫁さんに話を聞くと、Aさんは便秘がちで、強い効能のある便秘薬が処方されていました。

お嫁さん曰く、便失禁をしてから薬を飲みたがらなくなり、日に日に拒否が強くなっていったそうです。

お嫁さんはAさんのことを思って熱心に誠実に介護をしていたのですが、悲しいことに本人の負の感情を増幅させてしまった可能性が考えられます。

介護者が正しいと考える価値観で本人にかかわると、拒否された際につい強い口調で叱責したり、「病気が悪化しても知らないから」と恐怖心を煽るようなかかわりをしてしまいがちです。

認知症は「知識としての記憶は忘れやすいが、感情としての記憶は残りやすい」といわれています。

つまり、何をしたか(されたか)は忘れやすいけれども、嫌なことがあったという感情はいつまでも残るということです。

Aさんは、薬の服用によって便失禁をしたことでプライドが傷つき、薬を拒否したけれど、恐怖心をあおられたことでお嫁さんに対して不信感を抱く結果となったのではないでしょうか。

被害妄想で服用してもらえないときの解決策

- ①「お薬を飲んでいることを忘れたの?」「いいから飲んで」と、否定や無理強いしない

-

否定や無理強いされるとさらに拒否は強まり言い争いにつながるうえ、「嫌なことをされた」という負の感情が生まれてしまいます。

負の感情の積み重ねが「毒を入れられている」など猜疑心(さいぎしん)や不信感につながって、その後も服薬をしてもらうことは困難になります。

- ②一度拒否をされたら、時間をおいて対応する

-

認知症状態にある方は記憶障害が主症状としてあり、一度拒否をしたことさえも忘れてしまうことがあります。

そのため、時間を置くことで応じてくれることも。

大事なことは負の感情を残さないことです。

諭したり、責めたり、怒ったりしないことを心がけましょう。

- ③信頼関係を築く

-

「自分を理解してくれている」「この人といると安心できる」「信用できる」という関係性を築けると、拒否されること自体が少なくなります。

そのため、常日頃からのかかわりが重要です。

介護施設でもほかの職員には拒否を示すのに、特定の職員の言うことには応じる場面を見ることがあります。

僕はその根底には信頼関係があるのだと確信しています。

信頼される方が勧めることで薬を飲み、身体や気持ちが楽になることを本人が継続して体感していくと、薬の拒否は減っていきます。

- ④内服拒否が始まる前にあった出来事をメモしておく

-

先に紹介した事例では薬を飲んで便失禁をしたことに端を発して拒否が始まったと考えられます。

このような出来事は備忘録として記載しておきましょう。

お医者さんや介護の専門家は情報あっての勝負です。

家族にとってみたらなんでもない情報が、服薬拒否を解決する糸口になるかもしれません。

そのほかの内服拒否ケース(嚥下機能の低下、頓服薬)

嚥下機能の低下による内服拒否

嚥下(えんげ)機能などが低下して吐き出してしまうことや、薬の数が多すぎて飲みづらいために拒否をされるケースもあります。

介護者の判断で勝手に薬を止めることはリスクがありますので、まずは医者に相談をしましょう。錠剤をシロップや粉薬、貼り薬に変更してくれることがあります。

また、薬の吸収率に影響が出てしまう可能性もあるため、介護者の判断で錠剤をつぶすことは控えましょう。

複数の病院に通院している場合、同じ成分の薬が重複処方されていることもあるので、受診の時はお薬手帳を持参し、どうしても必要な薬なのか、医者に確認することも大切です。

頓服薬を拒否する

認知症は記憶障害・失語・失認・失行・実行機能障害・失見当などの「中核症状」と、抑うつ・妄想・幻覚・幻視・徘徊・暴言・暴力・昼夜逆転などの「行動・心理症状」に分類されます。

介護者が頭を悩ませるのは後者の「行動・心理症状」であることが多いです。

行動・心理症状を一時的に落ち着かせるために頓服薬(服薬の時間が決められているわけではなく、なんらかの発作や症状が悪化したときに服用)を用いることがありますが、頓服薬を拒否されるケースがあります。

ここで、頓服薬を拒否する方の気持ちを考えてみましょう。

例えば、あなたが何らかの理由で怒っているとき、周りの人から「薬を飲んで落ち着いてください」と言われて素直に応じるでしょうか。

気持ちを無視された・ないがしろにされた、という思いから拒否をしてしまうのが普通で、むしろさらに感情が昂る可能性もあります。

頓服薬を処方してもらうよりも、定時で服用できる薬を処方してもらう方が効果的です。

また、興奮が強いときに食事に薬を混ぜて対応することがありますが、この方法を安易に選択することは避けましょう。

どうしても必要だと判断される場合でほかに選択肢がないということであれば最終手段としてありだとは考えます。

ただし、事前に必ずお医者さんや薬剤師に相談したり、介護職員など本人のことをよく知っている専門家にほかに方法がないか確認したりするステップを踏んでください。

また、服薬専用ゼリーなど市販されていますので、そのような代替品も選択肢でしょう。

ご本人が自分で服用することを基本に支援を設計する

認知症だからといって、すべてのことができなくなったり、わからなくなっているわけではありません。

可能な限り自分で服用することを基本に、管理が難しい場合には介護者の声かけや服薬カレンダーなど道具で補填するというステップを踏みましょう。

人は日常生活を通じて体や頭を使いながら、機能や能力を維持することができます。

服薬も日常生活の一部です。

また、自分の口に入るものを確認せずに飲むことは誰でも不安な気持ちになります。

だからこそ、介助をするにしても、状態に応じて薬袋を手渡したり、薬袋の封を切って渡したりなど、全介助でも薬を目で見て認識してもらってから服用介助する視点を忘れないようにしましょう。