株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

入居系介護施設は認知症の状態にある方、そのご家族にとって最後の砦といっていい24時間365日型支援体制を持っています。

第119回に引き続き、今回は居住系介護施設の中でもユニット型特別養護老人ホームの「人員配置基準」についてお伝えします。

ユニット型特養は独自の人員配置基準を設けている

ユニット型特養の介護職員の配置基準は、従来型特養と同様に「常勤換算方法で3:1以上の介護職員又は看護職員を配置」となっています。

仮に、ご入居者の定員が100人であれば、施設全体で最低33.3人の介護職員または看護職員の雇用が必要です。

さらに上記の基準に加えて、ユニット型特養は以下の3つの基準が設定されています。

ユニット型特養に定められている基準

- 「昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置」

- 「夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」

- 「ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置」

施設全体の定員が100人(ユニット定員10人×10ユニット)だった場合、先にご説明した最低配置人数33.3人の介護職員を10のユニットに振り分け、1ユニット3.33人の介護職員が配置されることになります。

ただし、常時3.33人/1ユニットが配置されているのではなく、従来型特養と同じく「定員あたりの人員配置」で算出された33.3人を10ユニットに振り分けているということになります。

ユニット型特養が基準を満たすには、人員増員が必須

さて、1ユニット10人定員、10ユニット、施設に定員数100人で算出すると、1ユニットあたり3.33人配置となるわけですが、3.33人でユニット型特養の基準である「昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置」、「夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」の勤務は組めません。

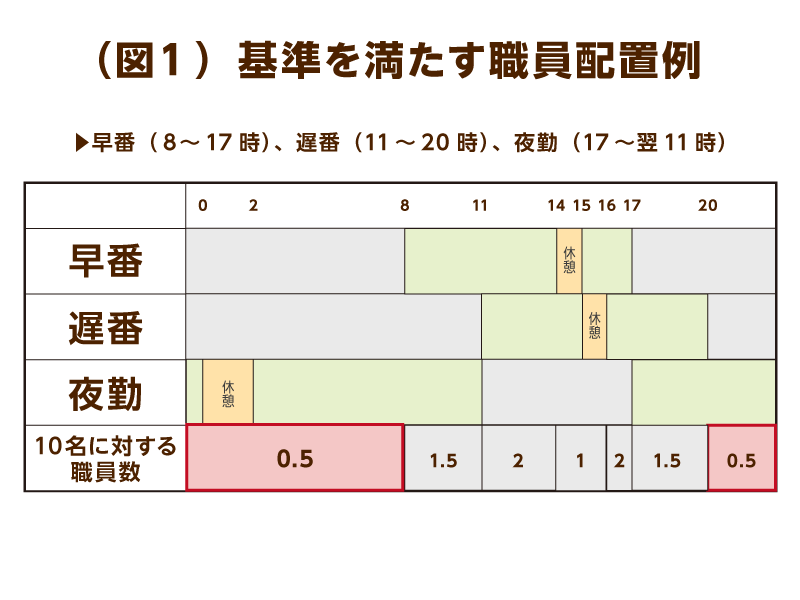

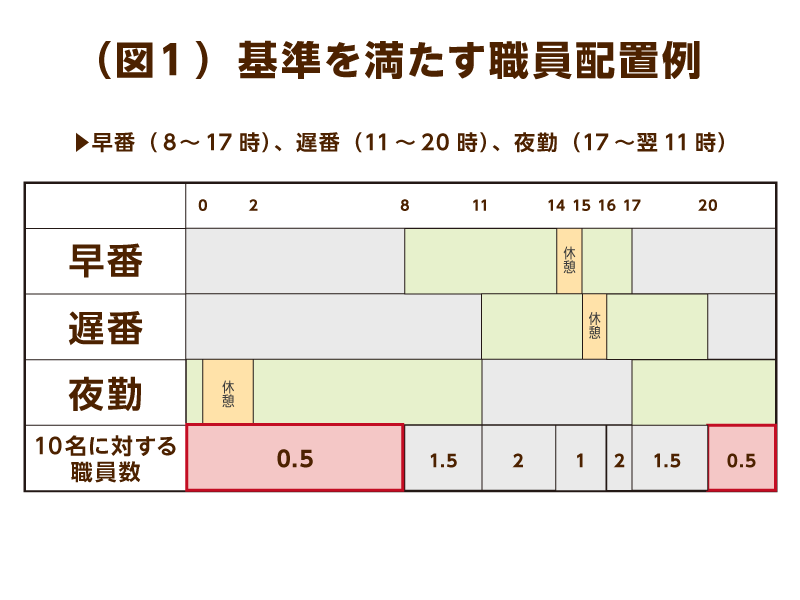

そこで、図1をご覧ください。

この図は、人員配置の最低基準を満たすことを前提とした「ユニット型特養のにおける1日あたりの職員配置例」です。

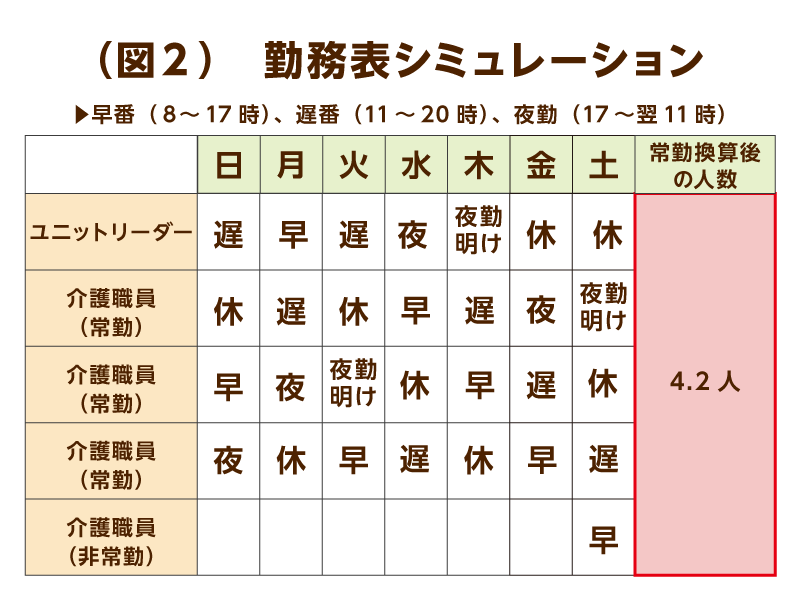

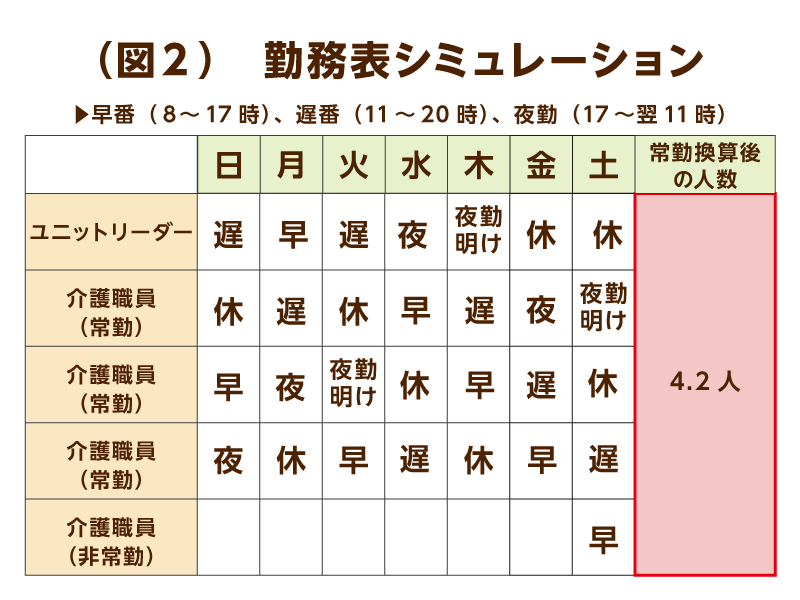

これをもとに、以下の図2では、「(図1の)職員配置を可能にするための1週間の勤務表のシミレーション」を行いました。

こちらを見ていただくと、図1の職員配置例を可能にするためには、1ユニット4.2人の介護職員の配置が必要であることがわかります。

つまり、介護保険法(人員配置基準)や労働基準法を守っていくためには、施設全体で33.3人では足りず、少なくとも42人の介護職員または看護職員の配置(雇用)が必要です。

常勤換算方法で見れば、「3:1」ではなく、「2.38:1」の職員配置となります。

人員配置基準を満たすだけでは、夜間の支援者はゼロに

改めて図1を確認してみます。

午前8時から午後8時の12時間で、最も介護職員(それでも2人)を多い時間帯は、「11時~14時の3時間」と「16時~17時の1時間」で1ユニットにあたり2人、そのほかの時間帯はほぼ1人の介護職員です。

1日あたり4時間限定で10人の入居者さんに対して職員2人(5:1)が精一杯の状況です。

しかも現実は、入浴支援(職員1人・入居者さん1人)の際は、そのほかの9人の入居者さんに対して職員1人で支援することになります。

さらにこのシュミレーションでいえば、夜勤者が休憩を取る24時~2時の2時間の間の人員配置は「ゼロ」となり、支援体制そのものがない状態となります。

これは、「夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」という人員配置基準と、24時間365日型支援体制は両立しないことを表していると思います。

また、夜勤職員の休憩時間中における支援体制が成立していないことは、法律が認めた放置状態にほかなりません。

放置状態を回避するために、休憩を取らずに支援に当たる介護職員、休憩といっても詰所の机に突っ伏したり、イスの背にもたれかかりながらウトウトする介護職員がいるのも現実です。

また、法律で夜勤職員1人を認めているということは、労働基準法上どうなのか、今一度考える必要があります。

厚生(介護)と労働が制度上の擦りあわせをし、介護保険事業者に求めている「尊厳の保持」と「有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」の遂行に必要な人員配置を換算しているのか、僕は大いに疑問を抱いています。

人員配置基準は職員の福利厚生を想定していない

図2を改めて確認してみましょう。

こちらは、図1の人員配置の最低基準を満たした「ユニット型特養における1日あたりの職員配置例」を可能にするために組んだ勤務表なのですが、あくまでも基準の最低をギリギリ満たすことができる勤務表です。

そのため、介護職員の「有給休暇の取得」や「慶弔休暇」、「外部研修への参加」「急な病欠」は考慮していません。

職員の休みや研修参加が増えればその分の穴埋めを確保しなければいけないわけで、図2以上の介護職員(余剰人員)が必要になります。

また、図2は夜間・深夜帯の職員配置は2ユニット兼務(20人に対して)1人夜勤としていますが、いわゆる2交代制勤務で設定していますので、夜勤1回あたりの労働時間が連続16時間となっています。

当然、1人夜勤の改善、準夜勤などを配置した3交代制勤務とすれば、図2以上の人員の配置が必要となります。

そうであれば職員の配置を多くすればいいわけですが、前回書かせていただいたとおり、介護職員の給与の原資である介護報酬は3対1基準を上限に設定されているため、3対1以上の介護職員を配置(雇用)すれば、施設職員の給与は下がってしまいます。

入居者さんへの支援を充実させようとすると働く職員の給与が低くなるのはどう考えてもおかしいことで、「ちょっと待って」と言いたくなります。

介護職と入居者がかかわれる仕組みが必要

介護職の方たちから「業務が忙しくて入居者の方と十分ににかかわれません」という声をよく耳にしますが、実際に介護職の皆さんは食事・排泄・入浴で入居者さんにかかわっています。

それでも、「かかわれない」というのは、コミュニケーションや買い物、外食、ご本人の意思決定や意欲向上などにかかわる時間がとても少ないからだと僕は思います。

介護職の仕事は「利用者の生活を支援すること」で、食事・排泄・入浴支援だけではなく、前述したような人が生活を送るうえでかかせない事柄も含んでいます。

そして、生活支援は、介護職員が入居者の方にかかわることではじめて成立します。

しかし、現行の仕組み(人員配置基準)の中ではかなり難しくなっているのが現状です。

次回は、誕生時「認知症ケアの切り札」といわれた「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の人員配置基準をお伝えします。