特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。

今回は介護老人保健施設(老健)での看取りについてお話をしたいと思います。

介護老人保健施設(老健)で、「リハビリ」も「看取り」も行われる

介護老人保健施設は、介護保険法で次のような施設だと説明されています。

介護保険法第8条第28項

「この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設」さて、上記の介護保険法で定められた老健の定義(=在宅復帰・在宅療養・リハビリの支援を行う)と「看取り」が、相反する矛盾したものに感じられる方もいるかもしれません。

しかし、老健には「ターミナルケア加算(※)」という加算項目があり、法的・公的に「看取り」が老健の重要な役割とされているのです。

老健には、利用者の生活を支えるプロフェッショナルが揃っているため、多種多様な支援が可能なのです。

例えば、医師、看護職員など医療専門職、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などリハビリ専門職、管理栄養士など食を支える専門職、支援相談員・介護支援専門員など相談援助専門職、介護職員など生活支援の専門職がいます。

※ターミナルケア加算とは

医師が、特定の条件のもとで、利用者のターミナルケア(死が近い終末期に、治療よりも、本人らしく充実した生活をできることを重要視したケア)を、行った際に加算を得られる制度。

この特定の条件とは、①客観的な医学的知見に基づいて、利用者の回復の見込みがないと診断済み②本人や家族の同意を得てケアの計画書が作成される③医師・看護師・介護職員などが共同して、随時本人または家族へ説明して、同意を得てケアを行っている、というもの。

在宅介護との組み合わせで柔軟な利用が可能

老健での看取りの事例を、2つ紹介します。

Aさんの事例

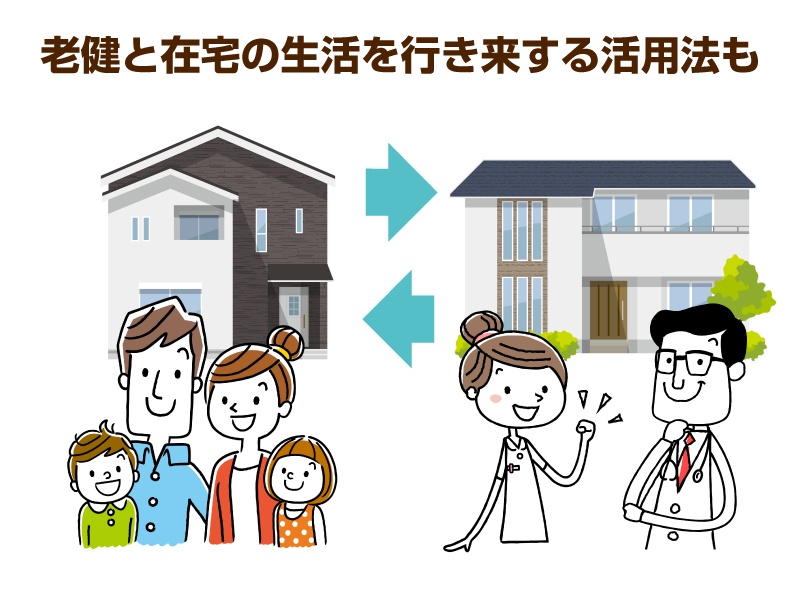

Aさんは、15年前から自宅生活を基本としつつ、老健の通所リハビリとショートステイを利用していました。

年齢を重ねるにつれて、身体・認知機能の低下がみられるようになりました。

家族の介護負担も大きくなり、3ヵ月間のリハビリ目的で老健入所と、3ヵ月自宅生活を交互に繰り返す生活パターンに変わります。

その生活パターンを2年ほど続けていましたが、いよいよ全介助状態になり、そこから数ヵ月が経過しました。

食事もとれなくなり、主治医からはあと数ヵ月だろうという所見が出されました。

Aさんの家族は、仕事のために自宅介護は難しく、Aさんの馴染みのある施設で最期を迎えさせてあげたいと希望。

このとき、医師、看護職員、介護職員、理学療法士等、管理栄養士、支援相談員、介護支援専門員といった多職種が連携を図り、以下の支援方針を立て実践しました。

- 無理をしないやり方で食事をとってもらう(無理なく食べられるときに、食べられるものを、食べられるだけの量を提供)

- Aさんが好んで食べたバニラアイスクリームを提供する

- Aさんにとって安楽な姿勢や介助を、理学療法士とともに介助実践する

- 拘縮が進まないようなストレッチをする

- 必要に応じて点滴を施行する(250~500CC、水分摂取量や気温などに応じて指示を日々変更)

- 口腔ケアを朝昼夕実施する

- 排泄介助の際は、陰部洗浄を実施する

- 排泄介助時に皮膚観察を丁寧に行う

- 入浴はリフト浴援助を行う

- 離床時はリクライニング型車椅子を使用し、必要に応じてクッションを使用する

定期的にご家族と協議して、説明・同意をいただきながら、日々の支援を続けました。

上記の方針に基づいた支援を始めてから1ヵ月後、Aさんは旅立たれました。

Aさんの長男は、「ずっと施設に預けようと思った時期もあったけど、ばあちゃんは家に帰ってくるのを楽しみにしていたから。

最期はお願いしたけど、やるだけやったからばあちゃんは生ききったし、おれはやりきったよ」と、晴れやかな表情で僕に話してくれました。

老健の主な役割は、在宅復帰や在宅生活支援ですが、Aさんのように「施設入所→在宅復帰・在宅生活→施設入所→在宅復帰・在宅生活→…」というような柔軟な利用が可能です。

施設と自宅を行き来しながら、最期を老健で迎える。

そんな活用方法も選択肢として提案します。

Bさんの事例

自宅生活していたBさん(90歳)は、脳梗塞を発症し病院へ入院。

入院治療で状態は安定しましたが、身体・認知能力が著しく低下して、退院後は老健に入所しました。

入所時は、脳血管性認知症による感情の不安定さに加え、日常生活のほぼすべてにおいて介助が必要な状態でした。

そこから、日々の日常生活行為(起きて食事をする、立つ、座る、トイレに行く、お風呂で湯船につかる、ほかの利用者さんや職員との交流、太陽の光を浴びるなど)の繰り返しとリハビリによって、Bさんのできることは少しずつ増えていきました。

Bさんのお気に入りは、孫ほど年が離れた担当理学療法士。

その姿を、目で追いかけたり、「○○さん」と名前を呼んだりしました。

満面の笑顔でリハビリを受ける姿も印象的。

毎日のように面会に来る家族も、「おれ(長男)と会っているときよりも良い顔しているなぁ」と苦笑するほどでした。

そんなBさんですが、しばらくすると肺炎を発症し入院。

退院して施設に戻ってきたBさんは、相変わらず理学療法士とのリハビリの時間を楽しみにしていましたが、機能や能力が著しく低下していました。

私たちは、それから数ヵ月あの手この手を駆使しましたが、状態改善の兆しがなく、食事も食べられなくなりました。

医師は家族を呼び、状態と状況の説明を行います。

さらに、胃ろう、経鼻栄養、中心静脈栄養など生きるうえで必要な栄養補給方法を提案しました。

家族は「母は、元気なときから『管につながれてまで生きたくない。自然に(最期を迎えたい)』と言っていましたから」と、ターミナルケアへの意向を示します。

それを受けて多職種による会議が開かれ、家族への説明・同意を経てターミナルケアが始まり、1ヵ月後に旅立たれました。

お見送り後に家族が施設を出られるとき、キーパーソンである長男から、私たち職員は次のような言葉をいただきました。

「施設の皆さんのお力をお借りして、私たち(家族)は悔いなく看取ることができた」

専門職は、利用者が希望を持てるよう力を尽くす

本人が「自宅で最期を迎えたい」、家族が「自宅で看取りたい」と希望しても、さまざまな事情によって、施設を選択せざるを得ないことがあります。

「本当にこれで良いのだろうか」と葛藤して悩まれる方も少なくありません。

私たち職員は葛藤を受け止めつつ、本人そして家族と時間、場所をともにしながら関係性を構築し深めていきます。

自宅と施設の看取りの違いがあるとすれば、主な介護者が家族から職員に置き換わるということ。

職員のサポートやアドバイスを受けながら、家族が人生の最期を悔いなく見届けられることこそが、施設での看取りの真髄だと思うのです。

老健などの施設では、その人の人生の最終章を見届ける(看取る)体制は整っていますが、見届けること(看取る)のみが目的になってはいけないとも思います。

僕はこの仕事に就いて15年半。

出会った方々は1,500人を超えました。

大半の方は「こんな体になっちゃってつらい」「こう(介助が必要な状態)はなりたくなかった」「施設は利用したくない」というネガティブ思考でした。

僕は、大変おこがましいことを言うようですが、利用者さんに「こんな体になっちゃってつらい…けれどもあなた(専門職)に出会えたから、また前を向いて生きていこう」と思ってもらえるように、専門職の知識・技術・意識を利用者やその家族のために日々活用していきたいと思っています。

その積み重ねが利用者さんと家族の安心・信頼につながり、「ここだったら人生の最終章を託しても良い」と思ってもらえるのではないかと考えます。