こんにちは。介護老人保健施設総和苑で介護課長をしている高橋秀明です。

僕が介護の仕事に就いて15年。これまで介護にかかわるたくさんの方と接してきたなかで、よく話題にあがるのが「職員間(介護職)で知識の差が生じている」という話です。

知識がある介護者と、ない介護者では、利用者さんの生活の質はどのように違ってくるのでしょうか。

今回は、「知識の差がもたらす介護の違い」と「知識を得るためにどこで学ぶことが良いのか」についてお話ししていきます。

知識や技術によって利用者さんの生活は大きく変わる

『認知症の人の歴史を学びませんか』(宮崎和加子著/中央法規出版)という本には、今から30年くらい前の衝撃的な写真が並んでいます。

そこには、今では考えられないような利用者さんたちの姿がその写真には収められています。

- 30年前の介護施設の様子

-

1.患者さんの意思に関係なく男女混合の病室。また、お風呂のときは、本人たちの意思に関係なく混浴対応。

2.病室内にはカーテンや仕切りもない。おむつ交換も仕切りがない状況で行われ、その姿が多くの人目に触れられている。

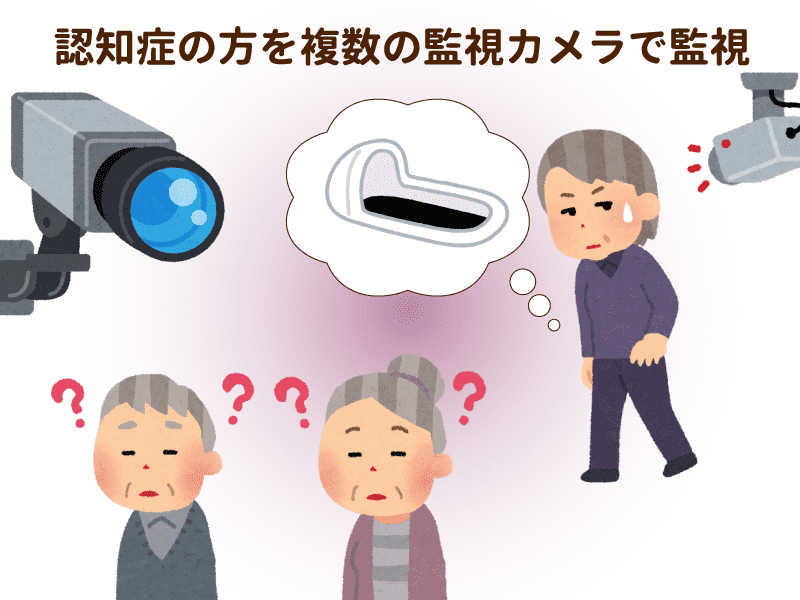

3.特別養護老人ホームにある、呆け老人(注※当時の呼称)専用の居室内には監視カメラがいくつも設置されている。寮母(注※当時の呼称)室には複数のモニターがある。利用者さんたちの生活が常時監視されている。

4.日本初の痴呆(注※当時の呼称)老人専門施設として話題を呼んだ、特別養護老人ホームの「静養室」には、天井に取り付けられた監視カメラ。床には便所の穴が空いている。食事が差し入れられるように、扉には郵便受けのような隙間がつくられている。

防音・防臭を極めた「静養室」には、問題行動(行動・心理症状)を起こした人が入れられる(注※文章から引用)。

5.認知症を理由に身体を抑制され、常に鍵がかかっている居室に閉じ込められている。…etc.

- 被介護者の生きる姿は、介護をする人で大きく変わる

-

僕はこのような過去を否定・批難するつもりはありません。

なぜなら、私たちの大先輩である介護に携わる職員さんたちが当時、利用者さんたちに必死に向き合い、かかわりを持った結果だと考えるからです。

その点を踏まえたうえで、書籍を読んだり、当時の介護施設で働いていた先輩職員の方にお話を伺ったりしながら、当時の認知症介護になかったものを僕なりに考えてみました。

- 認知症(当時は痴呆)の身体状態に関する知識

- 被介護者の知的・身体機能を見極める能力(アセスメント)

- 病態をふまえたコミュニケーション技術

- 身体にまつわる介護技術(知識・技術の一部。これ以外にもさまざまな知識や技術が必要)

当時はこれらの習得がまだ充分ではなかったために、「個人の尊厳を疎かにする」「個別ケアでなく画一的な集団処遇をする」「行動制限をする」ということにつながったのだと推測します。

今となっては、介護業界は変わりました。

介護業界全体として、認知症の状態への認識や知識も深まり、人権への意識も高まっています。

利用者さんが「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する」という、介護保険法の目的に沿った支援が定着してきていると思います。

極端なお話だったかもしれませんが、過去をひも解き、知識や意識の差によって被介護者の生活を営む姿がどのように変わるのかを説明させていただきました。

自分に足りないことに気づき、高め続けることが大切

ここまで介護業界全体としてのお話をしてきましたが、僕自身も、知識が不足していたために対応が行き詰まった経験があります。

10年くらい前の出来事です。認知症の状態にあるAさんは、見当識(記憶障害や時間・場所・人を認識する能力)が低下し、言葉で意思を的確に伝えることが難しい状態でした。

- 知識不足により対応が行き詰まった事例

-

そんなAさんが、あるときからテーブルをバンバンと叩いたり、「アーアー」と大きな声を発するようになりました。

僕らは「テーブルを叩いたり、大きな声を出す」理由を考えましたが、結局はわからずに「認知症の進行」という判断をしました。

しかしそれから、Aさんの状態はおさまるどころか激しさを増し、食事量も低下。

そこでAさんを病院にお連れしたところ、「胆管結石」と診断されました。

お医者さんは「胆管結石の痛みでテーブルを叩いたり、大きな声を出していたんでしょう」とお話ししていました。

当時の私たちは、「身体疾患などの不調」が原因で行動・心理症状が起こるという知識が不足していたために、Aさんの「痛いから私を助けて」という声なき声(必死のサイン)を見逃してしまったのです。

知識が不足していると、課題解決のための術(引き出し)がないために行き詰まることがあります。

逆を言えば、僕たちがこれらの知識をしっかりと網羅することで、認知症の方の「サイン」をより気づきやすくすることができるようになりますね。

これは認知症の知識に限ったことではありません。

たとえば介護技術が不足することで、力任せの介助をしたり、被介護者の機能を使わせない過介助になる可能性もあるのです。

私たちの知識や技術不足が原因で、被介護者に苦痛を与えたり、怪我をさせたりする、もしくは被介護者の機能や能力を使わせないことによって、機能や能力を低下させる要因につながる…ということも考えられます。

繰り返しになりますが「被介護者の生きる姿は、介護をする人で大きく変わる」からこそ、私たちの知識・技術・意識を高め続ける必要があります。

どんな仕事でもそうですが、自分に足りない能力を補い、自分自身が変化、進化、成長していくためには学ぶことは欠かせないと考えます。

学ぶ方法は自分に合ったものを見つけよう

それでは、具体的にどのように学んでいけば良いのかを考えていきましょう。

- 同じ職場にいる職員から学ぶ

-

現場で一緒に働いている仲間から、実践を通じて指導を受けることで、新たなスキルが身につくことがあります。

第14回でもお話ししましたが、利用者さんに対しての「言葉の遣い方」を、僕は先輩職員から学びました。

直接はアドバイスを受けていなくても、仲間(同僚)の支援方法や姿勢を見ることで、気づきを得ることもあります。

- 勉強会や研修会に参加して学ぶ

-

勉強会や研修会に参加して、「知識・技術・意識」を確認したり、習得する機会を設けることも大事です。

現場の人手が少なく研修に参加しづらい、研修に参加する時間がつくりづらいという事情もよく分かります。

しかし、新しい知識・技術・意識に触れることは、「明日から頑張ろう」「学んだことをやってみよう」というモチベーションアップや現場を俯瞰してみることにつながる可能性があります。

そして僕が考える最大のメリットは、勉強会や研修会を通しての「出会い」です。

一緒に受講する仲間の意見によって新しい発見をすることもありますし、講師の方に大きな影響を受けることもあります。

僕の場合は、入社して3年後に参加した研修会の講師をしていた方によって、介護観が大きく変化したことがあります。

そこで出会った講師の方とのつながりを、僕は今も大切にしています。

このように、職場を少し離れ、これまでと違うことに目を向けてみることが、自分自身を変えることにつながるのです。

- 書籍から学ぶ

-

介護関係の書籍が書店にはたくさんあるので、ぜひ活用してみましょう。

現場では気づくことができなくても、落ち着いて本を読みながら現場のことを振り返ってみると、問題点が見えてきたり、解決方法が見えてくる場合もあります。

本を読む時間がつくれないという方もいるかもしれませんが、まとまった時間がつくれなくても、1日5分、10分でも目を通すことを「習慣化」して、学び続けることが大切です。

他にも、インターネットの介護情報サイトに触れるのも良いと思います。

- 被介護者やその家族から学ぶ

-

利用者さんたちはさまざまな人生を歩み、不本意ながらも要介護状態になり、私たち専門職と出会います。

「こんな体になっちゃって」「生きる気力もなくなった」「こんな所にいたくない」というネガテイブな感情を持っている方。

疾患などにより飲み込む力が低下しても「大好きだったラーメンが食べたい」「正月はお餅を食べたいんだよ」など希望を持っている方。

「家に帰りたい」と言って施設の外に出て行こうとされる方。

先に挙げた事例のAさんのように、自分の意思を的確に言葉で表現できなくなっている方。

僕らの目の前で、懸命に生きる利用者さんたちに向き合うことで、学べることはたくさんあります。

成長プロセスから自分のいる段階を確認してみよう

一番大切なことは、学んだことを実践しなければ何も変わらないということです。学んだことは忘れてしまったり、すぐにできなかったりするかもしれません。

知識や技術は、運動と同じように実践(トレーニング)を重ねることによって身についていくものだと思います。

だから学んでもすぐに上手くいかない、できないのは当たり前のこと。継続こそが大切です。

以下、成長のプロセスを参考にしてみてください。

1.知らないしできない

あることに関して何も知らず、知らないということさえも知らない状態。

2.知っていてもできない

あることに関して知識を得ましたが、それを実践することはできない状態。

3.意識するとできる

あることに関してある程度できるようになってきましたが、まだ習慣化されておらず、それを行うためにはある程度の意識が必要な状態。

4.無意識にできる(身体で体得している)

意識しなくても自動的にあることを実践することができている状態。

5.教えることができる

無意識的に行っていることを、意識して人に教えることができる状態。

みなさんが習得すべき知識は、今どの段階にありますか?

利用者さんのために、自分たちが持っている知識・技術・意識・経験などあらゆるものを駆使して支援策を練り、そして実践し振り返る。

そこで自分たちに足りないものに気づく。だから僕は学ぶのだと思います。

30年前から介護業界全体が大きく変わったように、今まさに介護職をしている僕たちも、利用者さんの生活の質のために努力を続けていきたいですね。