こんにちは。ケアマネジャーの小川風子です。今回は調査員向けに「要介護認定調査を上手に行うコツ」を説明していきたいと思います。

認定結果がご本人の人生を大きく変える

私は居宅のケアマネジャーとして働く傍ら、市町村から委託を受けて「要介護認定調査員」としての業務も行っています。市町村によっては、要介護認定調査(以下、認定調査)の数が多いために市の職員では対応しきれないことがあるため、私たちのような居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーか非常勤の調査員を雇い、しかるべき研修をして調査を任せているところも多くあるのです。

私は居宅のケアマネジャーとして業務にあたってきた約10年間のうち、調査員として認定調査をしたのは数百件。なかなかのベテラン調査員ではないかと自負しています。そして逆の立場、つまり自分の担当する利用者さんの認定調査にケアマネとして同席することも、日々の業務としてたくさんあります。そのとき、大変失礼ながら「この調査員の調査は上手じゃないな」と思ってしまうことが少なくありません。

私は認定調査の内容をすべて把握しているので、調査員の聞き取りの方法や質問がおかしかったり、調査項目の判断が間違っていればその場で伝えることができますが、一般の方はそうではないですよね。調査員が聞いたことにだけ答えて、認定調査が終わってしまいます。

聞き取りに不備があると、解釈を間違えたまま調査を終えてしまうことがあります。そのため、場合によっては役所から調査員に対して調査内容について追及があったり、対象者に改めて電話で聞き取りをしなければならないときがあるのです。

認定調査の結果次第で対象者の人生が変わってしまうことは大いにあり得ます。なので、認定調査をする方には、取りこぼしなく、しっかりと調査を行ってほしいところです。

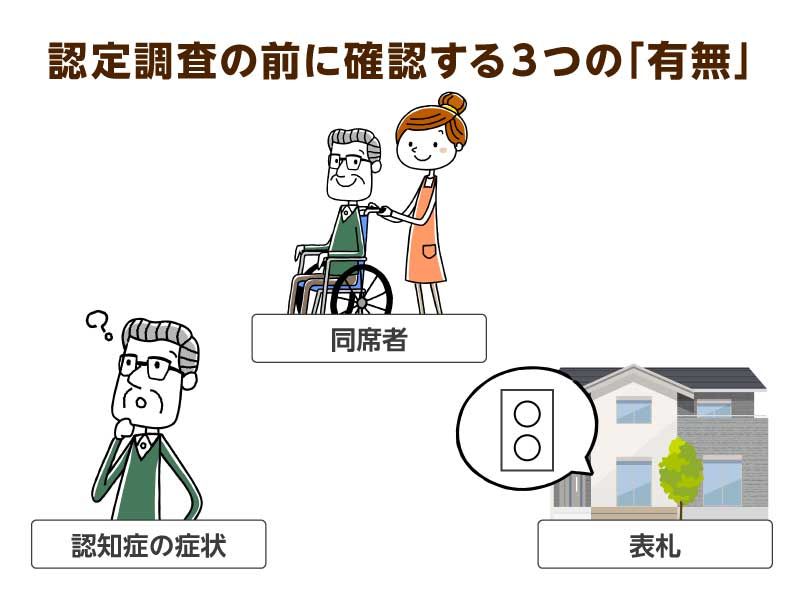

日時決定の際に確認すべき3つのこと

認定調査の前に調査対象者に日時決定のアポイントを取ります。このときに先に聞いておくべきことをいくつかご説明したいと思います。

同席者の有無

これは必ず確認すると思いますが、ケアマネや施設の職員などの立ち合いがあると、調査がスムーズに行うことができるためより助かります。本人や家族がきちんとした介護サービス内容を理解していないことも意外と多いのです。

認知症の症状があるか

電話の段階で可能であれば本人に認知症症状の有無を聞いておきましょう。もし確認できなかった場合は、調査委対象者以外の方に「(調査対象者の)認知症はありますか?」と必ず質問するようにしてください。これによって調査の仕方も変わりますし、「認知症に関することを聞く時間」を取ることも同席者に伝えることができます。

すべての聞き取りが終わってから「あのときの回答はすべて間違いです」となれば、かなりの時間をロスしてしまうので、ここは必須で確認することをお勧めします。

表札の有無

表札の有無については必ず聞いたほうがよいです。同じ番地の家がいくつも並んでいることは少なくありませんし、アパートの場合、防犯のために表札をあげていない方もいらっしゃいます。表札がなければ、家の特徴を教えてもらいましょう。

当日の調査の流れ

歩行状態を確認

まず出迎えてくれたのが本人であれば、玄関までの歩く動作で歩行状態や立位の状態などを確認します。段差の昇降があれば、片足立位の確認もしておきましょう。麻痺や拘縮(こうしゅく)などの確認は本人が椅子に座ってから行います。もし本人が床に座ろうとしていたら、「椅子があれば椅子に腰かけていただいていいですか?」とお願いしてみましょう。

一番スムーズにすべての調査を行えるのは、ベッド端坐位(たんざい)です。寝返りや起き上がりの確認があるので、最初にベッドへ案内してもらうと、移動の時間や手間が省けます。

調査項目の順番通りにすすめていくと聞き取りしにくいので、基本的には「第3群(認知機能)」の質問から始めます。名前や生年月日、季節や日課、今いる場所は絶対に本人に答えてもらわなくてはいけないので、あいさつ代わりに聞いてしまいましょう。

概況・サービスの利用状況を確認

概況や現在のサービス利用状況を確認しておきます。まず、住宅改修や福祉用具購入の履歴を忘れずに聞きましょう。デイケアとデイサービス、訪問リハビリと訪問看護によるリハビリの違いについて、調査対象者は把握していないことがあります。なので、ケアマネなどが同席でなければ利用している事業者の名前を聞いておくと安心です。

「特殊寝台付属品のマットレス」や「床ずれ防止用具」の借用について、ほとんどの方が理解されていないのですが福祉用具の品目数にかかわってくるのでこれも確認しておきましょう。また、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の場合は在宅なので、サービス内容も忘れずに確認します。

そして、あくまでも私の場合ですが第1群(身体機能・起居動作)の確認もそのまま行います。座位保持と聴力は調査しながらわかることも多いです。

短期記憶と4つの項目をチェック

第2群(生活機能)の調査は多くの市町村で重要視されるので、しっかりとした聞き取りと特記事項への記入が重要です。必要であれば、このタイミングで短期記憶の3つのテストをしましょう。特に「移乗」「移動」「排尿」「排便」は注目すべき項目です。

移動は判断基準にはなりませんが、屋外の様子もしっかり聞き取りましょう。ここで外出頻度も聞いておくと後が楽です。第1群の歩行と混在しやすいですが、あくまでも「歩行は能力で判断」「移動は介助の方法」なので間違えないようにします。

「排尿」と「排便」はデリケートな項目なので、介助が必要であれば、あとから同席者に頻度や介助方法を尋ねましょう。そして第2群が終わるあたりで、忘れずに3つのテストの確認をしてくださいね。

認知症の症状は同席者に聞く

認定調査の項目である第3群の意思の伝達や徘徊等、第4群の精神・行動障害は本人のいないところで聞くようにしましょう。たまに勢いづいた同席者がその場でいろいろと訴えてしまい、本人が気を悪くすることがあります。

認定調査を実施されて能力を試されているだけでも、本人にとっては不快です。すべての調査項目に置いて、自尊心を傷つけないような確認の仕方をするべきだと私は思います。もし同席者がその場で訴えた場合は、「あとからお時間取りますので」とやんわりさえぎりましょう。

特に認知症の調査項目に該当することがなかった場合、本人に「もの忘れなどで気になることはありますか?」程度は聞いても良いですが、根掘り葉掘り質問することは止めましょう。 ここまでの調査をしていたら、認知症の有無はわかるはずです。

精神・行動障がいについて本人や家族に説明

第4群(精神・行動障害)について、「ある」を選択する場合は決められた定義がありますから、それをしっかり頭に入れておきましょう。たまに「この人、理解していないな」と思う調査員がいます。せめて本人や家族に定義を説明できるようしましょう。適当にわからないまま聞くくらいなら、テキストを持ち歩くなり、第4群だけを書いたプリントなどを用意しておいたほうが良いです。

その後、ここまで聞き取れていなければ第5群(社会生活への適応)と第6・7群(過去14日間にうけた特別な医療について)のチェックをしておしまいです。

実態と合わなければ区分変更を申請する必要も

前述しましたが、認定調査の結果は主治医意見書も効力があるとはいえ、調査票の内容によっても左右されます。その結果が正しいものでなければ利用者の生活は変わりますし、認定結果があまりにもかけ離れていた場合は、すぐに区分変更申請をすることにもなってしまいます。

ここに書いたことはあくまでも私の認定調査のやり方ですが、ご自身の方法が確立するまでは参考にしていただけたらなと思います。