2022年4月13日に開催された財務省による財政制度等審議会・財政制度分科会において、次のことが検討議題に上がりました。

- 介護保険サービスの利用者負担を原則2割にすること。2割負担の対象範囲を拡大すること

- 現役世代との公平性を保つため、現役世代並み所得(3割)の判断基準を見直すこと

この議論の結論は、第9期介護保険事業計画期間(2024年~2026年)に盛り込まれることになります。

つまり、多くの方にとって、介護保険サービスの利用料が倍増する可能性があるということです。

自己負担額が2割になったときの支払い額

介護保険で利用する居宅介護サービスは、原則としてケアプランに沿って利用します。現在はサービスを利用すると、収入に応じてサービス提供費用の1割、2割、3割を支払います。

仮に、先述した「自己負担2割引き上げ」が実現した場合、サービス提供費用の負担が原則2割か3割になります。

この負担割合は、要介護・要支援認定を受けている方に「介護保険負担割合証」の交付でお知らせされています。この負担割合の適用期限は8月1日から翌年7月31日です。

現在の負担割合の決定方法は下記の通りです。

| 負担割合 | 対象 |

|---|---|

| 1割 |

※40~64歳の方、市民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担 |

| 2割 |

【2人以上世帯】 |

| 3割 |

|

基本的に介護保険の負担割合はその方の所得状況や資産を勘案して確定していますが、現在1割負担となっている方が2割となる可能性があるのです。

例えば、デイサービスを週2回利用されている方の標準的なプランで考えると、以下が具体的な概算になります。

| 要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |

|---|---|---|---|

| 要介護1 | 650円 | 1,300円 | 1,950円 |

| 要介護2 | 760円 | 1,520円 | 2,280円 |

| 要介護3 | 880円 | 1,760円 | 2,650円 |

| 要介護4 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |

| 要介護5 | 1,120円 | 2,250円 | 3,370円 |

各種加算は検討しない場合、端数調整あり

上記の表に沿って、要介護3の1割負担の方が週2回(月8回)デイサービスを利用していたとします。その場合1割と2割のそれぞれのケースで計算してみましょう。

- 1割負担:1回自己負担額880円×8回=7,040円

- 2割負担:1回自己負担額1,760円×8回=1万4,080円

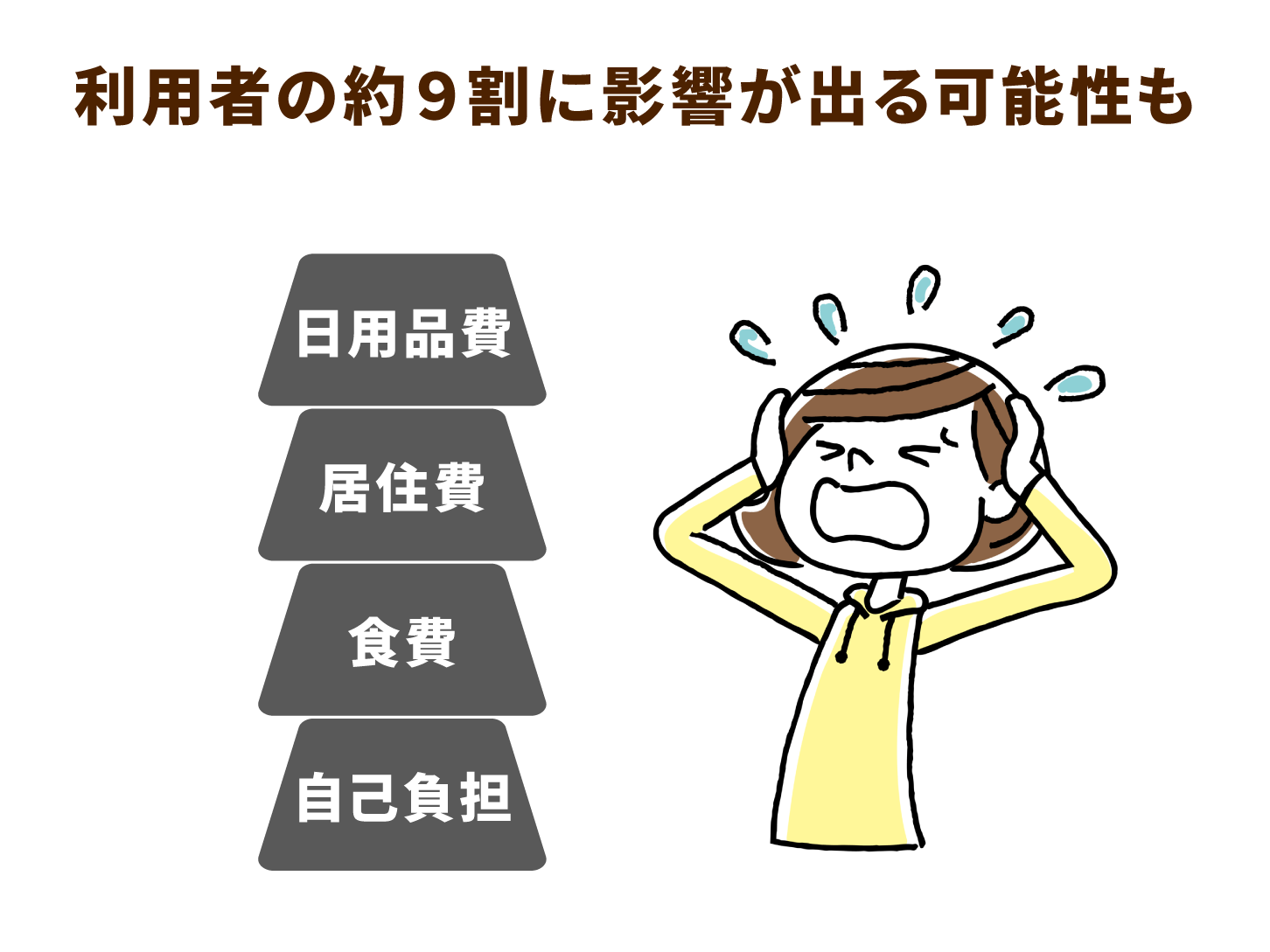

この計算は、あくまで介護保険の自己負担だけになります。サービスによっては自己負担額のほかに、食費と居住費、日用品費などがかかる場合があります。

現在、介護保険サービスの利用者のうち約90%が1割負担者なので大きな影響が出るかもしれません。

介護保険制度開始以降、増え続けた介護費用をみれば、財政問題を無視できないのは当然です。

お金がなければ、国も自治体も必要な介護サービスを提供することができなくなってしまうので、負担額の見直しについてはやむを得ない部分はあるかと思います。

しかし、現在サービスを受けている方はそのままサービスを利用し続けることは非常に困難ではないでしょうか。

懸念は介護保険サービス控え

財務省の提言を受け、2022年7月に日本デイサービス協会は加盟事業者のデイサービス利用者様や家族に『自己負担原則2割導入における利用者意向アンケート』の調査を行いました。

その調査によると、そもそも介護保険サービスの利用者負担を原則2割にする議論について、76%の人は知らないことがわかりました。

また、「仮に原則2割負担になった場合、デイサービスの利用に変化があるか」という問い対しては以下のような結果になりました。

- 利用回数を減らす 17.8%

- 利用時間を短くする 5.6%

- 利用を中止する 3.9%

- 加算サービスを止める・減らす 3.1%

- デイサービス以外のサービスを減らす 7.0%

- 今と変わりなく利用する 46.6%

- わからない 15.8%

今と変わりなく利用すると回答した方が全体の46.6%と最多となっていますが、何らかの見直しを行うとした合計が30.4%となりました。このことからも事業者、利用者に与える影響は大きいといえるでしょう。

2022年5月にもケアマネージャー向けに同様のアンケート調査は行われており「仮に原則2割負担になった場合、利用者の納得を得ることができると思いますか?」という問いに対して、「はい」という回答が25.7%、「いいえ」という回答が74.3%でした。

つまり、ケアマネージャーの多くはサービスを控える方が出るのではないかと懸念しています。

ケアマネージャーは利用者や家族から聞き取りを行いながら本当に自立支援や重度化防止に資するかどうかを確認して、ケアプランの提案に努めています。

そのため、原則2割負担はケアプランの提案にも影響を示すのではないかと考えられます。

現役世代も介護保険制度の改定を見守る姿勢が大切

現在物価高騰などの影響により、高齢世代だけではなく多くの世代が影響を受けています。

食料品や水道光熱費など、生活において優先度が高いものから負担が増えていくと、介護保険の費用を抑える人が出ても不思議ではありません。

その方がもし本当に必要なサービスを利用できないとしたら、症状などの重度化を招き、最終的に医療費や介護費を圧迫する可能性も否定できません。

財務省の提言に対し、厚生労働省や専門職団体の立場から、サービスが利用できなくなる方への対応について、考えを確認する必要があると思います。

次回の第9期介護保険事業計画や次期介護保険報酬改定では、従来とは大きく変わる可能性があります。

今後も介護保険にかかわる方だけでなく、介護保険料を支払っている40歳以上の方が自分たちの支払った保険料がどのように使われていくのかを注視し、議論する必要があるでしょう。