【特別編】

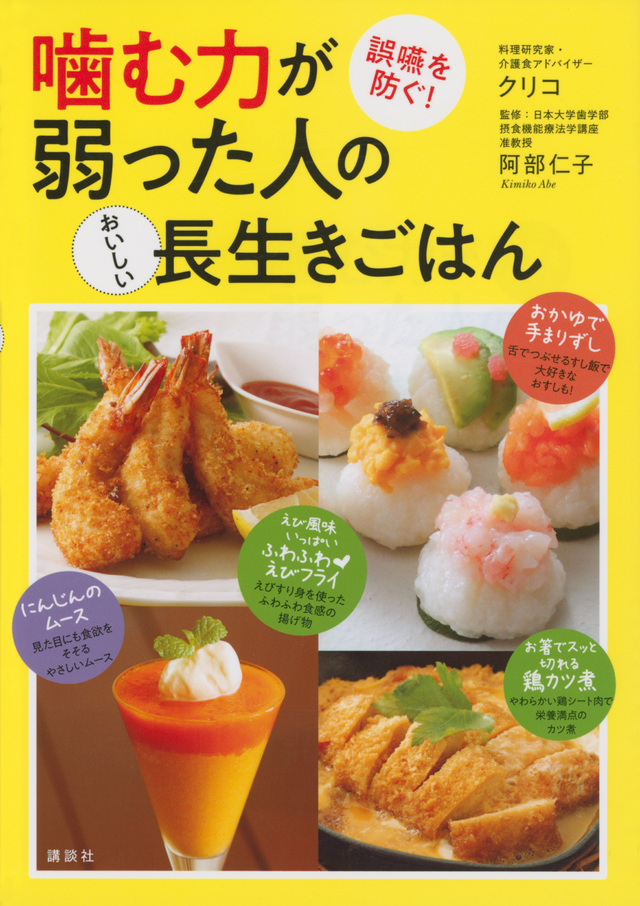

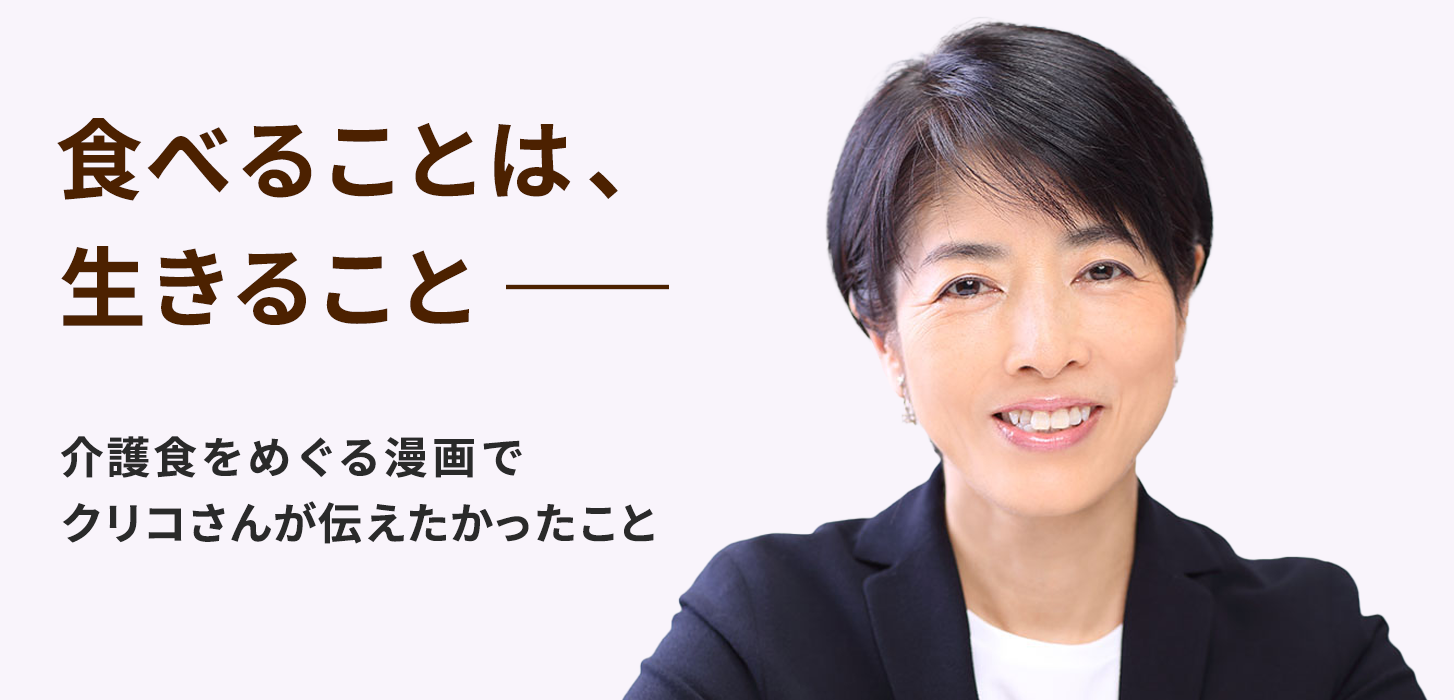

原案・監修者 クリコさんへの特別インタビュー連載『クリコの介護食スタジオ』で原案・監修を担当いただいた料理研究家・介護食アドバイザーのクリコさんこと保森千枝さんへの特別インタビュー。ご主人・アキオさんのために考案した介護食レシピは、現在も多くの方を励まし続けています。今回は、介護食づくりでぶつかった困難や大切にしていること、今後の取り組みについて改めてお話を伺いました。

『クリコの介護食スタジオ』連載を終えて

みんなの介護 12回の連載、改めてお疲れ様でした。クリコさんが考案された介護食レシピは、おいしさと栄養はもちろん、見た目にもすばらしいメニューばかりでしたね。流動食のような介護食のイメージとは、まったく違います。

クリコ ありがとうございます。そうですね、介護食づくりを始めたのは病院で出された「どろどろの流動食」に食欲が湧かず、食べることができなかった主人のためでした。

もともと漫画が大好きで、企画をいただいたのは嬉しかったのですが、実は私は漫画の「クリコ所長」のようにはしっかりしていないんですよ(笑)

みんなの介護 ご本人も所長も、とても素敵です。もともとお料理が得意で、教室を主宰されていたとはいえ、ご家族の介護をしながら介護食をつくるのは大変だったと思います。

クリコ そうですね。手術後の回復期の主人は、口の中の状態が毎日変わるので難しいこともありました。ただ、毎回「おいしい!」と喜んでくれるので、楽しいと感じることの方が多かったです。

7kgも体重が落ちてしまった夫の口にあう介護食をつくりたい

みんなの介護 介護食づくりのきっかけはご主人の闘病のサポートでしたね。

クリコ はい。3歳年上の主人・アキオに口腔底がんが見つかり、2011年の暮れに舌のつけ根付近を切除する手術を受けました。その手術では抜歯も必要だったので、下の歯は左奥の1本だけになり、噛むことができなくなりました。

当時の病院で出されていた介護食はおいしいものではなく、主人の食はさらに細くなり、1ヵ月で体重が7kgも落ちてしまいました。

それで、「それなら私がアキオのためにおいしい介護食をつくろう」と思ったんです。

みんなの介護 退院された日から、試行錯誤の日々が始まったと。

クリコ その頃の主人はあごの感覚もまひしていて、20倍の水で炊いたおかゆさえも上手に食べることができない状態でした。

いざ始めてみると、介護食づくりは簡単なものではありませんでした。参考になるレシピ本はほとんどなく、市販品もおいしいと思えるものが見つからなかったんです。

みんなの介護 介護食ならではの難しさはいろいろとありそうです。

クリコ まずおいしくないと食欲が出ないし、見た目も重要です。ただ、食べものや飲みものが食道ではなく気管に入ってしまう「誤嚥」には、常に気をつけなくてはなりません。単に噛みやすく、飲み込みやすければいいというものではないんです。

サラサラ過ぎる料理や、キノコなどスルっとのどを通ってしまう食材も誤嚥の原因になります。実際、こうした知識がまったくないところからの試行錯誤でした。

みんなの介護 毎日、キッチンにこもりきりだったそうですね。

クリコ 大変でしたけど、私たちには子どもがいないし、介護のために料理教室をお休みにしていたので十分な時間はありました。それは恵まれていたと思います。

みんなの介護 アキオさんは、口腔底がんの手術を受ける前に、初期の食道がんも見つかっていたそうですが。

クリコ まず口腔底がんを手術して、体力が回復したら食道がんの内視鏡手術をすることになっていたんです。

内視鏡手術は食道がんが進行しないうちにしなければならないのですが、「体力がもたないと手術はできない」と医者に言われ、「どうしても食べてもらわなくては…」というプレッシャーがありました。

でも、頑張ったかいがあって主人の体重は順調に戻り、内視鏡手術を受けられることに。これを聞いたときは、思わず病院の床にへたりこんで泣いてしまいました。

失敗続きだった介護食づくりが「90点」の成功体験で楽しくなった

みんなの介護 ご著書『希望のごはん』によりますと、アキオさんから「昨日は食べられたけど、今日は食べられない」と言われたことが大きな転換点になったそうですね。

クリコ そうなんです。毎日の介護食づくりで疲れていたこともあって、「どうして食べられないの?」と主人を責めてしまったことがあったんです。口の中の状態が毎日変わることを聞いたときは、はっとしました。

主人の体の状態を理解することは難しいので、コミュニケーションと想像力は介護食づくりに欠かせないと思いました。

みんなの介護 その後も試行錯誤が続いたんですね。

クリコ あるとき、「完成した料理をミキサーにかけるのではなくて、ギリギリまで食材の形を残してつくれないかな?」と思いつき、主人の好物のクリームシチューで試してみたんです。

にんじんやじゃがいもなどを7mm角くらいに小さくして、舌でつぶせるくらいやわらかく煮込んで、鮭のハラスを細かくほぐしたものとホワイトソースに混ぜたんです。できあがった料理を主人はとても喜んでくれて、「90点」をもらいました。

みんなの介護 100点じゃないんですね(笑)

クリコ 「もっとおいしいときのために満点は取っとくから」って言われて。テンションが上がりましたし、このときコツがつかめた感じがしたんです。

介護食は家庭料理の延長。「愛」は欠かせない要素だった

みんなの介護 本編でも使われている、野菜を加熱後にミキサーにかけて半液体状にした「ピュレ」は大活躍ですね。

クリコ 主人に野菜を食べてもらいたくて、毎食ごとにほうれん草やにんじん、かぼちゃ、じゃがいもなどを別々にフードプロセッサーやミキサーにかけていたんです。

最初は器具を洗うだけでも大変でしたが、まとめてつくって冷凍しておけば、手軽に日々の料理で使えることに気がつきました。以前は「冷凍保存」が好きではなかったのですが、活用してみてその便利さに感動しました。炒めたキノコやたまねぎ、ソーセージなどでも、ピュレにして冷凍保存ができますよ。

みんなの介護 つくっておけば時短になりますね。クリコさんが考案された「ふわふわ肉シート」も画期的なアイデアでした。

クリコ 豚肉や牛肉でもつくりますが、最初につくったのは鶏肉でした。鶏の場合は、鶏ひき肉にマヨネーズと、つなぎとして砕いたお麩やすりおろしたじゃがいもなどを入れてミキサーにかけます。そして、薄い長方形にしてラップにくるんでレンジであたためて固めます。これで棒棒鶏サラダをつくったら、主人は「天才」と言ってくれました。

主人の場合は、手術後、噛めなくても味覚が残ったのでラッキーでした。「おいしい」と喜んでくれると、その度にとても嬉しかったんです。

みんなの介護 それは励みになりますね。2人はいつも同じメニューを召し上がっていたとお聞きしました。

クリコ 病気であっても、一緒に同じものを食べるのが「家族」だと思うんです。例えば、私が食べる分のえびフライは普通につくって、主人には「ふわふわえびすり身のフライ」を用意していました。和食の「えびしんじょう」をヒントに、すり身にしたえびにはんぺんや麩を入れ、干しえびの粉を混ぜて絞り出し袋に入れて絞ったものを使っています。干しえびの粉がポイントなんですよ。

みんなの介護 尻尾をつけて揚げると、えびフライそっくりになりますね。

クリコ 介護食は家庭料理の延長だと気づいて、ピュレや「ふわふわ肉シート」、すり身などをまとめてつくるようになってからは、料理がかなり楽になりました。

また、市販の介護食や栄養補助食品もいろいろ試しましたよ。その中で「ゲル化剤」も見つけたんです。

主人の体重を増やすために、食後のデザートは必ずつくっていました。すぐにゼリーやムースをつくれる介護食用の「ゲル化剤」は、一度使ったら手放せません。私は「ゼリー化パウダー」と呼んで、とても重宝しています。

これをジュースに混ぜると、常温だと6分程度でゼリーに早変わりするんです。

みんなの介護 連載も大好評でしたが、直接に話をお聞きするのも参考になります。こうしたレシピは、すべてアキオさんへの愛から生まれたんですね。

クリコ 「愛」という言葉はあまり使ってこなかったのですが、改めて介護食づくりには大切な要素だと思いましたね。

介護食を必要とする人のために…今後はオンラインでの展開も

みんなの介護 2014年には介護食アドバイザーや食品衛生責任者の資格を取得され、現在もおいしい介護食レシピの普及のために邁進されていますね。

クリコ はい。これまでたくさんの方に興味を持っていただき、ワークショップなどで介護食づくりの楽しさをお伝えしてきました。親御さんの介護だけでなく、小児まひで噛む力がないお子さんのためにご家族で参加される方などもいらっしゃいます。

介護食を必要とする方々がいる以上、これからもいろいろな機会をつくっていきたいですね。

クリコ 現在は新型コロナの影響で、公開のクラスは開催が難しい状況です。そのため、今後はオンラインのワークショップや講演にも力を入れていきたいと思っています。

私は主人に喜んでもらうことで、誰かのために料理をつくることの楽しさを知りました。介護食はずっと手探りでしたが、私のレシピが同じように介護をされている皆様のお役に立てれば幸いです。

クリコさんの著書はこちら