水戸市やつくば市、土浦市などの老人ホームには東京や千葉からの移住者も

関東圏の中でも入居一時金、月額利用料ともに比較的お手頃なのが、茨城県の老人ホームの特徴です。

県民性としてあまりお金に執着することがなく、また地価や人件費が安いことなどがその理由と思われますが、ともあれ安くあげられるのは利用者にとって嬉しい要素でしょう。

茨城県のたいていの老人ホームでは、入居一時金が数十万円から高くても300万円前後。

月額利用料も12~16万円程度に抑えられているところが多く、関東圏の他の都県よりは安くなっており、このあたりにも堅実な県民性が反映されていると考えられます。

価格相応に、それほど豪華さをアピールした施設は少なく、温かみのある、人間味にあふれたサービスを心がけているところが多く見られます。

反面、24時間看護サービスといった健康面のサポートを行なっている施設は少なく、医療面で不安のある人は入居前にしっかりと相談・確認を行うと良いでしょう。

地域別に見ると、日立市やひたちなか市を中心とする県北地域の高齢化率が高くなっていますが、逆に水戸市を擁する県央部、つくば市や土浦市を擁する県南部に老人ホームが多く、こうした地域には東京や千葉など関東圏の他の都県から移り住んで来る利用者も多いようです。

というのも、つくば市までならつくばエクスプレスを使って秋葉原から最速45分、水戸市などの県央部までも高速道路を使えば都心から1時間半ほどとアクセスが良いから。

ちょっと足を伸ばすだけで、都会の喧噪から離れた自然あふれる土地で生活でき、高齢者が余生を過ごすのにもってこい。

また、利用者はもちろん、その家族が面会に行くのも便利なため、徐々に人気が高まっています。

ちなみに、耕地面積比率日本一、そして農業産出額は全国3位と、いわば関東の台所とも言えるのが茨城県。

当然、農業従事者も多いのですが、2040年には高齢化率37.2%、2045年には38.9%と、急激に高齢化が進むと推測されています。

農業従事者が減ることも懸念されており、高齢化対策が急務。

そのために、茨城県では「茨城県高齢化対策推進本部」を設置し、「ゴールドプラン」や「老人保健福祉計画」、少子化や高齢化の一層の進展などの高齢化対策を行なっています。

老人ホームへの入居需要の増加に応えるため、民間の業者とも結託して特別養護老人ホームやケアハウスの整備などを進めており、施設の増加も進んでいます。

茨城県は太平洋側気候に包まれており、太平洋岸にある鹿嶋市や神栖市、また霞ヶ浦周辺では冬場は比較的温暖、夏は熱帯夜も少ないなど、過ごしやすい気候が特徴。

介護が必要な高齢者の健康に優しく、利用料やアクセスなどを鑑みても、メリットの大きい地域と言えるでしょう。

"人口が減少する一方で高齢者化が進む茨城県

茨城県の総人口は2023年には287万9,808人でした。2015年時点で約291万7,000人でしたので、8年間で約3万7,000人減少しています。

総人口の減少は2000年頃から始まっており、当時は約298万6,000人近くいた総人口もこの15年ほどで7万人近く減少しています。

総人口の減少傾向は今後もしばらく続く見通しで、2050年には約255万人にまで減少する見込みです。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」

総人口が減少する一方で、65歳以上の高齢者人口は増加傾向にあります。

2015年には約77万2,000人だった高齢者人口が、2023年には約86万1,000人にまで膨れ上がり、この8年で約10万人近く増加しています。

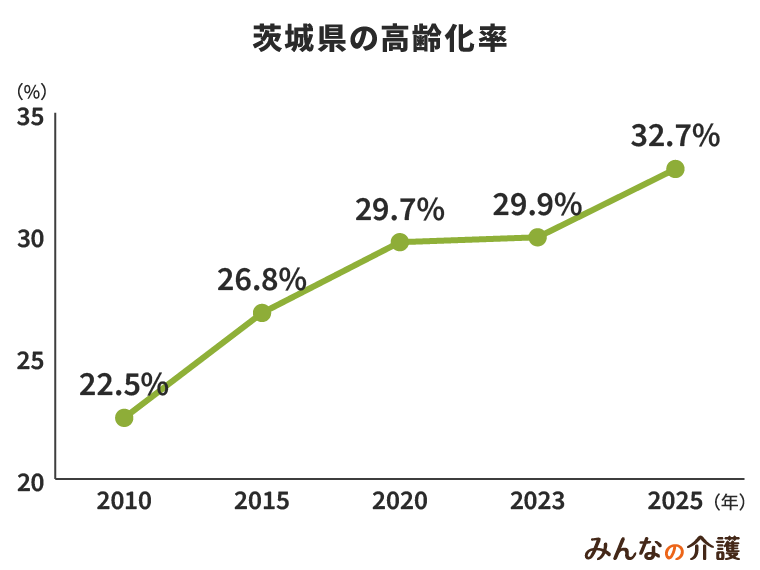

2015年時点で26.8%だった高齢化率も2023年には29.9%にまで上昇しており、全国平均とほぼ同水準の数値を記録しています。

75歳以上の後期高齢者人口についても増加傾向にあります。

2000年時点で約20万8,000人だった後期高齢者人口は、2015年には約35万9,000人、2024年には約45万7,000人にまで増加しています。

総人口の内、後期高齢者が占める割合は2000年時点で7%でしたが、2015年には12.5%、2024年には16.5%にまで上昇しています。

茨城県の高齢化は総人口の減少と同様に今後も進行していく見通しです。

2023年に29.9%となった高齢化率は、2040年には35%を超える見込みです。

後期高齢者の割合についても同様の伸びを見せる見込みで、2030年には20%にまで達すると予測されています。

5年強で2万人増加した施設サービス利用者

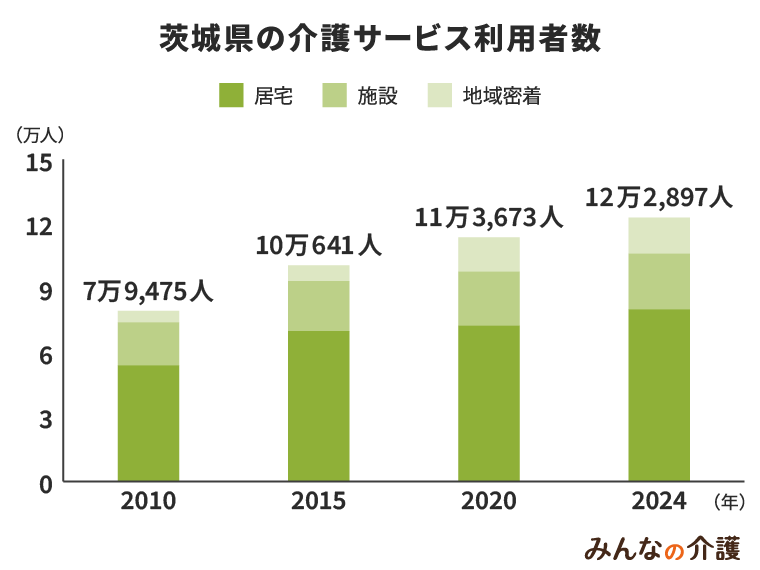

茨城県内の介護サービス利用者数は要支援・要介護者と同様に増加傾向にあります。

2008年時点の介護サービス利用者数は約6万6,000人でしたが、2014年には約9万5,000人、2024年には12万2,897人にまで増加しています。

要支援・要介護支援認定を受けているにも関わらず、介護サービスを利用していない人の数は1万人~1万5,000人の間で推移しており、徐々に増えてはいるものの極端な増加傾向を見せてはいません。

種別ごとに見ていくと、最も多いのが居宅サービスの利用者です。

2008年に約4万5,000人いた居宅サービス利用者は、2014年には約6万5,000人、2024年には約8万人にまで増加しています。

介護サービス全体の利用者数の増加数とほぼ重なっているところから、介護サービス利用者の大半が居宅サービスを利用していることがわかります。

次に多いのが施設サービス利用者で、こちらはここ10年ほどでゆっくりと増加しており、2014年には約2万人、2024年には約2万6,000人にまで伸びました。

最も少ないのは地域密着型サービス利用者で、2006年にサービス提供が開始されてから徐々にその数を増やし、2014年時点で約5,000人だった利用者が、2024年には約1万6,000人にまで増加しています。

居宅サービスの種類別の利用率を見ていくと、最も多いのが通所介護で、その次に訪問介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、訪問看護と続きます。

中でも通所介護の伸びは著しく、2008年までは訪問介護の利用率が上回っていましたが、それ以後は通所介護の利用率が最も高くなっています。

「シルバーリハビリ体操教室」で運動機能の向上に取り組まれている

茨城県では地域の人々の介護予防への取り組みを支えるために介護予防マニュアルを公開しています。

介護予防マニュアルでは「運動機能向上」「栄養改善」「口腔機能向上」「閉じこもり・うつ・認知症予防支援」と言った高齢者の生活におけるさまざまな悩みに対応するための知識提供が行われています。

中でも栄養改善の項目では食事の栄養バランスや一日に必要な栄養摂取量、具体的な献立内容などが紹介されており、高齢者の食生活をサポートしています。

また、介護予防支援は各地でさまざまな形をとって行われています。

神栖市で行われている「シルバーリハビリ体操教室」ではシルバーリハビリ体操指導士の教えのもと、シルバーリハビリ体操について学び、運動機能の向上を目的としています。

体力測定や問診、血圧測定なども同時に行うことで健康状態も把握し、高齢者の健康維持を図っています。

日立市で行われている「訪問栄養指導」では来所が困難な高齢者の自宅へ訪問し、栄養指導を行うサービスです。

高齢者の食習慣・生活習慣を調査しつつ、状態に合わせた栄養改善プログラムを提供し、外出することが難しい高齢者の食生活を支援します。

訪問・相談は月1回のペースで行われており、約6ヶ月間訪問スタッフからの栄養指導が行われます。

古河市では口腔機能向上のため「お口の健康教室」が行われています。

お口の健康教室では要支援・要介護状態になる恐れのある高齢者を対象に、口腔機能に関する調査を行い、歯科衛生士による個別指導を経て、口腔機能の向上を目指しています。

また、他の高齢者とのレクリエーションも兼ねた口腔体操なども取り入れており、口腔機能向上と同時に高齢者同士のコミュニケーションを活発化させています。

「こども支援」や「ひきこもり支援」と合わせて地域レベルで包括的に高齢者の生活をサポート

これまでの地域包括ケアシステムでは、高齢者や障がい者、子どもなど年齢や状態に合わせて、専門的なサービスを提供する形で人々の生活を支援してきました。

しかし、地域社会の変化や茨城型地域包括ケアシステムは、従来の地域包括ケアシステムと比べて、より複合的・包括的な体制で地域の人々の生活を支援することを目指しています。

現行の支援体制では「高齢者支援」「障がい者支援」「難病患者支援」「こども支援」「ひとり親、ひきこもり、同一世帯に複数の支援を必要とする要援護者(インフォーマル)支援」の5つの支援を軸に進めています。

茨城型地域包括ケアシステムではこれら5つの支援体制のとりわけ相談支援体制について充実・強化を図り、複合的・包括的な地域ケアシステムを整備しています。

高齢者や障がい者などさまざまな悩みを抱えた人々に向けた複合的・包括的な相談窓口を設置することで、単独の制度では解決が難しい複雑な問題の解決を図ります。

相談窓口を担当する部署は介護や障がい、育児や貧困など地域住民の抱える問題やニーズを把握し、今後の支援体制に活かしていく方針です。

さらに、相談窓口によって解き明かしたニーズに合わせ、これまでの地域ケアシステムの中で構築されてきたさまざまな職種同士のネットワークを活用し、炙り出された課題の検討を進め、解決を目指します。

訪問看護や訪問診療、リハビリテーションなどを担う医療関係者はもちろん、地域で生活する人々の協力を得て、見守りなど福祉的な支援も進めています。

茨城県福祉サービス運営適正化委員会とは?

茨城県では福祉サービスの利用に関する悩み・問題を解決するための相談窓口として茨城県運営適正化委員会を設置しています。

運営適正化委員会の委員には医師や社会福祉士、弁護士、大学教授などさまざまな分野の専門家が選ばれており、多角的な視点から問題解決に取り組みます。

運営適正化委員会は公正中立な第三者機関として、福祉サービスに関する苦情解決や福祉サービスの利用援助事業が適切に運営されるための支援を行っています。

運営適正化委員会の活動内容は実績報告書としてまとめられており、ホームページ等で公開されています。

具体的な苦情・問題の概要が記載されているため、施設関係者と利用者とのトラブルを防ぐ役割を果たしています。

福祉サービスの対象としては高齢者・障がい者・子どもなどさまざまな年齢、状態の方が利用する施設やサービスが挙げられます。

相談が可能なのは福祉サービスの利用者かその家族、あるいは代理人や民生委員など福祉サービスの利用状況をよく知っている方に限られます。

運営適正化委員会は利用者からの相談を受けた後、必要に応じて問題の調査やアドバイス、当事者同士の話し合いによる解決のための斡旋等を行うことで問題の解決を図ります。

また、虐待や契約違反などの不法行為が確認された場合は茨城県知事への通知も行います。

匿名での相談も受け付けており、内容に応じた助言も行います。

しかし、氏名が明らかにならない場合、事業者への確認が行えないため、話し合いによる解決などは難しくなってしまいます。