全国一の速さで人口減少が進む秋田県。県庁所在地である秋田市を含む、ほぼすべての市町村が日本創生会議によって「消滅可能性都市」と指摘されたことも記憶に新しい。若年層の流出も止まらない中、中山間地域を中心に住民による共助の芽が出始めている。単なる買い物難民支援に留まらない「お互いさまスーパー」の取り組みについて、佐竹敬久知事に話を伺った。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・佐竹敬久の声】

集落が続く限り、行政はそこでの暮らしを守らなくてはならない

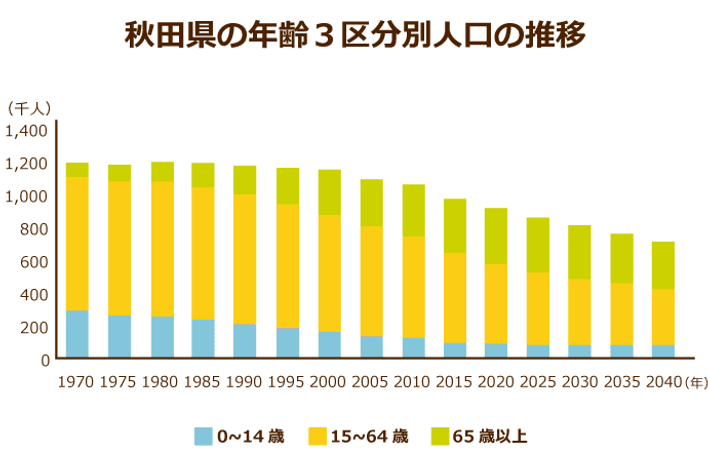

秋田県というのは、全国で最も速いスピードで人口減少が進んでいる県なんです。国立社会保障・人口問題研究所の試算によると、県内人口は2045年までに41%減少して約60万人になり、県内25市町村のうち、大潟村を除くすべてで消滅の可能性が指摘されています。

人口が減少すると、今まで提供できていた行政サービスを維持することが困難になります。それだけでなく、買い物施設などの撤退も既に始まっています。

自分の住んでいる集落がなくなるかもしれない状況でも、人には幸せに生きる権利がある。行政の役目とは、県民一人ひとりが生きがいをもって、ささやかでも幸せを感じて生きるお膳立てをすることだと思います。

県民の幸せな暮らしを後押しするために、秋田県は「健康寿命日本一運動」という大きな目標を掲げました。健康寿命を伸ばすことで、地域生活の持続可能性を維持するだけでなく、長期的な人口減少を食い止めることができると考えています。

長い時間をかけて進んできた秋田県の人口減少

5年連続で日本一の人口減少率を記録した秋田県。しかし、人口が減り始めたのはここ数年の話ではない。県は、この長期的な人口減少の要因を産業構造の変化によるものが大きいと見ている。

秋田県では明治時代から石油、木材、食糧などの資源を産出してきた。しかし、戦後そのすべてが衰退し、働く場もなくなっていった。特に米作りは、戦後、機械の導入により効率が上がり、人手もかからなくなっている。米作の比率が高い秋田では農業の働き口が大幅に減っているのだ。

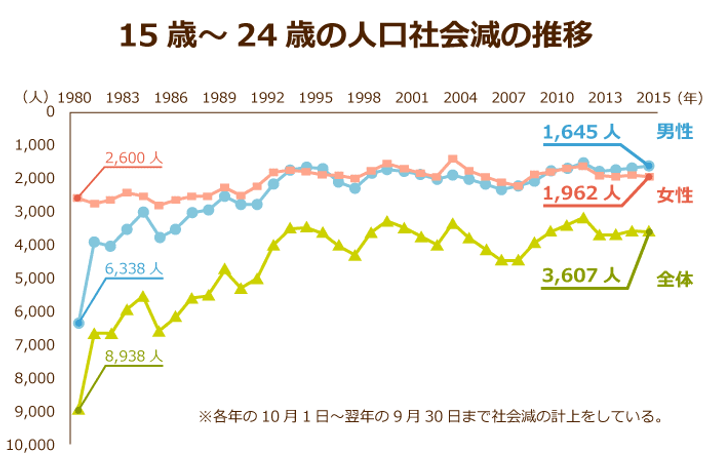

さらに、長年続く若者の県外転出が「次の世代」の減少をもたらしている。統計によると、高校卒業後に県外に転出する人は、18歳〜22歳人口の約6割にも上る。進学や就職など理由はそれぞれだが、女性や若者にとって魅力ある雇用が不足していることが、都会への流出の最も大きな要因として挙げられている。

県もさまざまな政策を打って手を尽くしているが、複数世代に渡って人口の減少が進む状況では、現在取っている少子化対策の効果がすぐに出ることは困難だ。

元気な高齢者を増やして社会の活力を維持する

大潟村を除く、すべての市町村が消滅可能性都市と指摘された秋田県。人口をすぐに増やすことは難しいが、集落がある限りは住民が元気で楽しく暮らせるように支援することも、行政の役割だ。

元気な高齢者が増えれば、楽しく暮らせるだけでなく、介護や医療の社会的コストも軽減できる。また、若年層が介護と子育てを同時に担う、「ダブルケア問題」の解消にも効果が期待される。若年層への介護負担が軽減されることで、県内の活力が維持され、人口減少対策にも良い影響を与えると考えられている。

「健康づくりは少子高齢化の根本的な解決に向けた取り組みです。県として『健康長寿日本一』を目標に掲げ、オール秋田で取り組んできました」

集落の維持のために、高齢者の健康づくりを促進する秋田県だが、そのアプローチは単に体を鍛えることに留まらない。

「健康は食事、交流、そして運動によって成り立つものです。体が元気であることは大切ですが、やりがいと生きがいを持っていないと健康とは言えません」

お互いさまスーパーで地域の暮らしと健康を支える

人口減少にともない身近なスーパーが撤退し、買い物困難地域が増えています。特に、中山間地域では、スーパーやコンビニなどの商業施設を維持できません。民間企業でできないからには、買い物困難という地域課題は、地域住民が主体となって解決するしかない。

お年寄りに話を聞くと、買い物ができないことだけではなく、買い物を理由に集まっていた地域のつながりも薄れてきたと言うのです。

そこで、買い物難民の解決と集落の維持・活性化に向けた活動として「お互いさまスーパー」の取り組みをはじめました。

地域住民が買い物を目的にお互いさまスーパーに出向き、人が集まることで、地域コミュニティの拠点になります。交流によって地域に活気が生まれるとともに、引きこもり防止や地域の見守り活動に役立つなど、健康を支える役割も担える。高齢化の時代において交流は健康の一番の原点になるのです。

地域住民が運営する「お互いさまスーパー」の設立を支援

人口減少にともなって、中山間地域を中心に県内のスーパーが徐々に撤退している。そこで県は、集落の維持・活性化と買い物難民対策のために「お互いさまスーパー創設事業」を立案した。

お互いさまスーパーとは地域の自治会などが運営する「交流機能を有したミニショップ」のことだ。開設初期費用は県が支援したが、運営の主体は地域住民だ。

地元の有志が設立した羽後町・仙道地域の「仙道てんぽ」をはじめ、五城目町・浅見内地域の「みせっこあさみない」、由利本荘市・赤田地域の「赤田ふれあいスーパー」の3店舗が2016年3月に本事業によって開設された。いずれも、買い物機能に加えてサロンや喫茶施設を併設することで、交流機能を付与している。

2017年度の実績では、最も規模が大きい「仙道てんぽ」で1日に平均60人、多いときで127人が訪れたという。1日の平均売上も、約7万円を記録した。「みせっこあさみない」では電話での配達依頼に応じるなど、各店舗で地域に合わせた運営を行っている。

お互いさまスーパーでの交流が健康につながる

地域の活力を維持するためには、「集まる場」があることが重要だと、佐竹知事は語る。

「お年寄りは買い物だけではなく、会話をしたいと思っている。集まることは楽しいんですよ。楽しみがあることが大切です」

これまでにも「集まる場」としてコミュニティセンターが整備されてきたが、交流の場として完璧なものとは言えなかった。ほとんどが趣味の活動の場なので参加者は限られているし、活動が続いていくにつれてグループの中で上下関係が生まれ、参加しにくくなることもある。

「お互いさまスーパーは誰もが平等に利用できます。買い物は生活の一部だからこそ、共通の趣味や目的がなくても集まれますし、上下関係が生まれないので、そこでは誰もが平等なんです」

お互いさまスーパーは集落内にあるので、お年寄りが歩いて行くことも可能だ。毎日買い物のために通うだけで、立派な運動になる。そして、買い物のついでに交流する場所ができたことで、地域コミュニティの拠点となり引きこもり防止や見守り活動にも役立つ。

単なる買い物支援のみならず、人々の交流、運動、地域の活性化にお互いさまスーパーは貢献しているのだ。

住民自治の支援こそが「高齢縮小社会」に求められる自治体の役割

人口減少と高齢化が重なる「高齢縮小社会」では、県も市町村も、行政サービスすべてを維持することはできません。お互いさまスーパーのように、行政の支援が行き届かないところには住民主体の自治によって対応していく必要があります。

もっとも、地域の課題解決は、住民に一番身近な市町村がその役割を担うことが基本ではあります。県の役割は市町村の枠を超えた集落間の交流・連携、地域情報の発信、人材育成など、地域ごとのベストプラクティスを集めて共有することです。

「あっちの村であんな良いことをしているなら、私たちも取り組んでみよう」と思えるような、健全な競争意識を自治体間で醸成していきたい。県が「健康寿命日本一」といった大きな目標を立てたのも、各市町村のやる気を引き出すためです。県が「お膳立て」をしつつ、各市町村が具体的な取り組みを行えることを目指しています。

「しがらみのない」立場で市町村を牽引する

人々は地域の中で密につながっている。「役場の職員に親戚がいる」「お隣さんの息子が役場職員」など、役場と地域住民の距離も、とても近い。

「役場と住民の距離が近いことは、良いことである一方、悪く言えば『しがらみ』にもなってしまう。遠慮して役場の職員に言いたいことが言えないこともありますから」

県のメリットは地域住民と日常的に接する存在ではないことだと、佐竹知事は語る。役場とは異なり、第三者的に地域に入っていくことができるからだ。住民も県には遠慮なく意見を言えるし、県も、さまざまな自治体での成功例、失敗例を掌握しているので的確にフィードバックすることができる。地域住民と県職員の間に距離があるからこそ、地域のことを議論できる。

県が地域に関わるうえで、大切にしているのが「住民自治」の考えだ。

「地域住民に、『これだったら県や市などの支援がなくても自分たちでできる』と思えるようにするのが、自治体の本来のかかわり方です」と佐竹知事も語る。

しがらみがないという利点を活かしながら、県は地域主導の活動に向けた支援を行っている。

誇りを持てる秋田県にしていくことが本当の少子化対策

残された集落の暮らしを守る一方で、佐竹知事は県外への人口流出に歯止めをかけることも諦めていない。

佐竹知事は、止まらない人口流出の原因を、若者が秋田県に誇りを持てないからだと考える。

「その地域の未来に希望が持てないと、若い人はどんどん県外に出て行ってしまいます。確かに人口は減っていますが、そんな秋田にも夢を持てるようにしたい。だから、私は何でもいいから“日本一”を目指す運動をしています」

希望を持てる秋田に変えるために、戦略的にイメージを刷新していくことが大切と知事は考える。秋田に「日本一」と言えるものが増えれば、県民も誇りを持つことができ、地元への愛着や、定着・定住につながっていく。

そんな考えのもと、県が力を入れるのが「チャレンジあきたドリーム事業」だ。2019年度から始まる本事業では、起業支援などを行い、日本トップクラスを目指す挑戦を後押しする。

「少子化対策というのは、直接的な子育て政策だけではありません。秋田が将来魅力的な場所になるイメージを醸成し、県民が誇りを持てるようにすることが本当の少子化対策になるんです」

人口減少のフロントランナーである秋田県。それでも決して希望を失わない佐竹知事の挑戦に、これからも注目していきたい。

※2019年2月21日取材時点の情報です

撮影:船橋陽馬(根子写真館)

この記事の

この記事の