撮影当時の関口監督の心境は?

診断から丸2年経った頃から<認知症の恩恵>を強く感じ始めるように

医者嫌いの母を病院に連れて行くことは、至難の技。とにかく母をノリに乗せ、「楽しく行こう」というのが、毎度の戦略でしたね。

母は、プライドが高い優等生でもあります。そんな母にとって、この動画の中の「認知症スケールテスト」は、屈辱以外の何ものでもありません。しかし、母の主治医は、医療者として必ずこのテストを行うし、そんな医師を変えることは、母以上に至難の技です。では、どうすればいいのか?

そんな風に次から次へと考えを巡らせるのは、私にとって実はとても楽しい作業なのです。

今回私が思いついたのは、認知症スケールで毎回出てくる<サクラ・ネコ・電車>の3つの言葉を家で何百回も予習して、母に覚えてもらおうという奇襲作戦(!)。主治医にも楽しく一矢報いる!もちろん、この作戦を思いついた理由があります。

この動画は2012年6月に撮影したもの。母がアルツハイマー型認知症と診断されて丸2年経った頃ですね。母は、私がお願いした訪問看護師さんを受け入れ、自らパンツを履いていないことにビックリしています。そんな様子を私にさらけ出すことも気にしないようになっていました。私が常にカメラを持って母を撮影しているのにもかかわらず、です。

この頃からでしょうか。私は<認知症の恩恵>を強く感じ始めていました。認知症とともに生きることによって母の記憶障がいは確かに進みましたが、同時に認知症がかつての堅苦しい母を葬り去ったのです!万歳!!

以前の母だったら、こんな子どもだましのような記憶ゲームに乗ってくるはずがありません。母は、いつも私のおふざけを叱責してきたのですから。

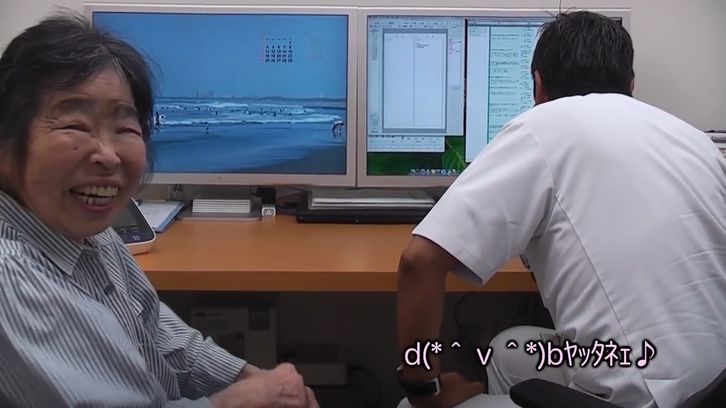

結果は、動画を見ての通り。母だけではなく、私も大いに楽しんだ診察になりました。(先生はどうだったんでしょうか…。)

そのとき関口監督がとった行動は?

おもしろ半分で考えついたアイデアを実行!母もノリノリで診察を受けてくれました

私にとって認知症スケールテストの結果は、どうでもいいことでした。こう書くと誤解を招きそうですが、このテストをつくった長谷川先生自身が反省されていますからね!(笑)

テストで得られる結果はあくまでも目安。それ以上でもそれ以下でもありません。「こんな簡素な認知症テストで母の認知症の度合いを決めるのは、失礼だ」とずっと思ってきました。だから、点数を見ても、私は一喜一憂しません。(ちなみに、息子のテストの結果に対しても同じ姿勢ですよ。)

それより、この<サクラ・ネコ・電車>の3つの単語を母と一緒に覚えた作業は、母が認知症と診断されて以来、はじめての母と娘の共同作業となり、親子の絆を深めてくれました。こっちの方が重要です。そのせいか、この動画の中の母は、ノリノリで楽しく診察時間を過ごし、久しぶりにスーパーへ買い物にも行けたのです。

おもしろ半分で考えついたアイデアを楽しく実行し、その結果、母の行動にもプラスの効果を招いたので「やったあ!」という気持ちでした。

関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?

他者の価値観に惑わされず、目の前の人を等身大で理解しましょう

世間の価値観に同調してしまうと、到底<認知症の恩恵>を感じることはできないと思います。すべての価値の尺度は、自分が取り入れた情報とその咀嚼が中心であるということ。ここを今一度、冷静に理解することが必要かと思います。そのうえで、改めて「認知症になっても<十人十色>」を思い出してくださいね。

まずは、目の前に存在する母という人間を等身大で理解する。そして認知症の母が存在している世界を、母の視点から見る努力を怠らず、共感できる(する)ポイントを探す。

これが、認知症の「パーソン・センタード・ケア」の入り口であり、逆に言えば、この条件がクリアできてはじめてこのケアを実践できると思います。

まずは、理詰めで考えられることをオススメしま〜す。