撮影当時の関口監督の心境は?

診断後、はじめて「母のアルツハイマー病も悪くないな」と。

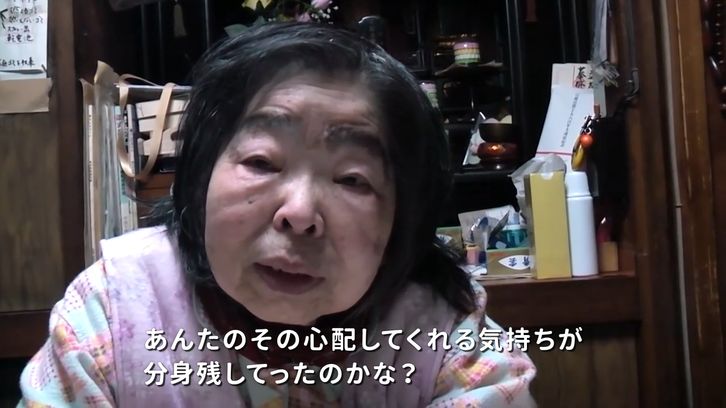

この頃の母は、アルツハイマー型認知症と診断されて1年8ヵ月余り。私は、オーストラリアのシドニーで進学して中学生になる息子の姿をどうしても見届けたくて、5日間の弾丸オーストラリア旅行を決めたのです。当時の母は、まだどうにか1人でも生活ができていたんですね。

そして、帰国したと同時にそのまま撮影決行。この母のエピソードは、鮮明に記憶に残っています。介護者である私が、はじめて「母のアルツハイマー病も悪くないな」と感じた出来事だったからです。私がいなかった5日間、母の脳は、私の<幻影?>を見せてくれて、母を不安や寂しさから守ってくれたのです。

そして、私にとっては、母が語っていることを受け止め、母の立場になって物事を理解するための第一歩でもあったと思います。そこには、私の母に対する感想やジャッジメントはいらない。本能的にできた<パーソン・センタード・ケア>でもあったんですよね。

いろいろと印象深かったエピソードだったと思います。

そのとき関口監督がとった行動は?

撮影をしながら話を聞くことで、母の見た幻想について冷静に耳を傾けられました

カメラを持って撮影をするという行為は、常に冷静であることが求められます。カメラを持っている人間がパニックに陥ってしまうと、目の前で起こっていることを撮影できませんからね。

2009年9月から母の撮影を自ら始めて2年余り。カメラの技術的なことはさて置き、心構えと冷静さは経験を積めば積むほどできてくるものです。あとは、母の話にフォーカスしながらその意味を考え、頭のもう半分で画のサイズや必要なショットを考える。

そういう意味では、常に編集のことを考えながら撮影するのと同時に、被写体である母を冷静に観察してもいたのでしょう。

確かに娘として私は、母の幻想に驚きつつ、監督としての私は、映画にとって素晴らしいシーンになるだろうと瞬時に思える。ひとえに、プロのトレーニングの結果と言えますかね(笑)。

関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?

「幻視は自分を守るもの」。そうとらえることが、本人と介護者の気持ちを軽くする

認知症ケアは、まず、ケアをしている相手(この場合は母)に次々と起こるエピソードを、ケアする側(この場合は私)がどのように考え、分析し、理解するかが大事だと考えています。

今回の母の幻想のエピソードですが、後に助けになったのは、劇映画『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』(2012年公開)でした。ご存知のように「鉄の女」と言われたサッチャー宰相は、政治から引退後、レビー小体型認知症を発症しました。この認知症の大きな特徴には、記憶障がいと並んで「幻視」が挙げられます。映画の中でサッチャーは夫のデニスに先立たれますが、幻想で見えている彼がいつも一緒にいるのです。

私たちからすれば、「そんなことはあり得ない」と思えても、本人にとっては、亡くなった夫が見えたり、私の母のように、娘の私がずっと一緒にいると思えたりすることは、自分を守る幻想でもあり、決して悪いこととは言えないのではないでしょうか。そして、このように考えられることが、本人のみならず、私たち介護者をも助けることにもなると思います。

ちなみにヨーコ・オノ氏もレビー小体型認知症であると言われていますね。亡き夫であるジョン・レノン氏がいつも一緒にいて、「彼女を守ってくれていたらいいなあ」と思っています。