酒井 穣(さかい・じょう)です。今回が「介護ノミライ研究所」最終回となります。およそ2年に渡る本連載には、多数の読者から少なからぬリアクションをもらいました。ありがとうございました。

最終回となる今回は、これまでの全29回の連載を俯瞰し、現在の日本が陥っている危機を、人類の特徴と進化という視点から整理し直します。マクロには、新たなルールが出現しようとしているのです。

なお、生物学的に考えれば、この危機は、自分が富裕層になれば回避できるといった性格のものではありません。お金を溜め込めば、自分とその家族が助かるわけではないのです。

私たちホモ・サピエンスが生き残れたワケ

それは「協力社会を築き、多くの後世を残せた」から

700万年前に、人類は、チンパンジーと共通の祖先から分かれました。人類とチンパンジーは種として兄弟にあたることは、多くの人が聞いたことがあるでしょう。

700万年という時間は、生物の誕生がおよそ40億年前であることを考えると、ほんの一瞬の出来事ですが、人類にとっては長い旅です。

その700万年の間に、人類もまた進化をし、多数の種に分かれていきました。しかし、かつては多数の種がいた人類も、現在、私たちホモ・サピエンスだけしか残っていません。忘れられがちなことですが、現在を生きている私たちは、誰もが、厳しい自然淘汰を生き延びてきた、いわば生物の「勝ち組」です。

今を生きているというだけで、奇跡的なことなのです。

ここで、自然淘汰を生きのびて「勝ち組」になるために必要なのは、優秀さではありません。人間であれば、もっとも頭の良いものが生き残るというわけではないのです。

例えば、最新の研究では4万年前に絶滅したことがわかっているネアンデルタール人は、私たちホモ・サピエンスよりも大きな脳を持っており、私たちよりもずっと頭が良かった可能性もあります(頭が良いとはどういうことかの定義は困難ですが)。

サルでさえ生き残っているのに、人類は滅びてしまうかもしれないということを考えれば、より明白かもしれません。

とにかく、もっとも優秀なものが生き残るのではなく、もっとも上手に環境に適応したもの(子孫を多く残したもの)が生き残るのが、この自然の摂理であり、進化論を支えている鉄則です。

では、まず、ネアンデルタール人も含めた人類と、人類にはなれなかったサルの適応戦略には、どのような違いがあったのでしょう。

生物学者の更科功先生(筑波大学研究員、東京大学総合研究博物館研究事業協力者)が指摘する違いとは、私なりに整理すると以下6点です。

- 人類とサルにおける適応戦略の違い

-

- 直立二足歩行をすること

- 一夫一婦制が浸透していること

- 子どもをたくさん産めること

- 栄養摂取効率の高い肉食が進んだこと

- 群れを組んで協力関係を築いたこと

- 気候によらず地球上のどこにでも生息できること

そして、私たちホモ・サピエンスがネアンデルタール人よりも環境に適応した理由としては、あくまでも可能性ですが、以下の2点が挙げられます。

- ホモ・サピエンスが適応競争に勝てた要因

-

- より協力的な社会関係を発展させたため

- よりたくさんの子どもを後世に残したため

少子化になる環境を作ってしまった

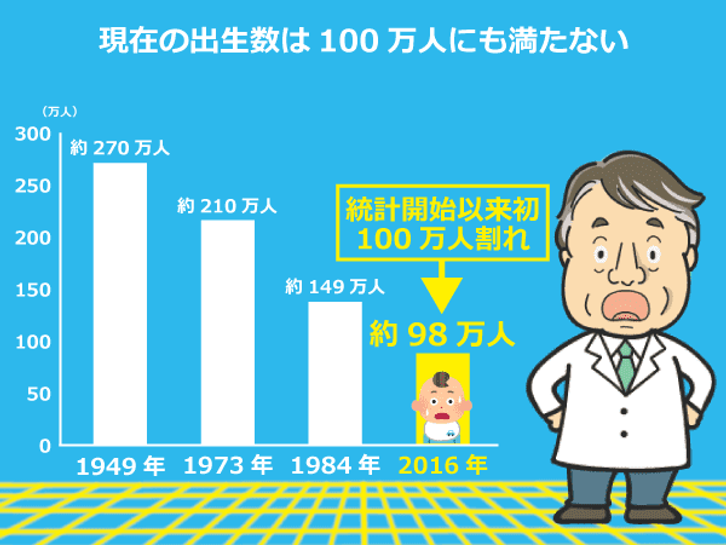

出生数は過去最低を更新し100万人を割り込む結果に

もちろん、私たちホモ・サピエンスが生きる環境は、旧石器時代とは大きく異なっており、こうした過去の特徴が、種の保存に対して有効に働いていない可能性があります。特に、生物学的にはサルよりもずっとたくさんの子どもを産めるはずの私たちは、子どもを産まなくなっています。

少子化が進むような環境を生み出してしまった私たちは、そもそも、自らの手で自分たちを滅ぼそうとしているとも言えます。何が間違っていて、どうすれば良いのか、真剣に考える必要があるでしょう。

同時に、大きすぎる環境変化を前にして避けがたく湧いてくる「もうこれは無理だ」という絶望と、私たちはどう向き合えば良いのでしょう。

およそ180万年前に、アフリカの地を離れた人類の一種ドマニシ原人には、高齢者の介護が行われていた証拠があります。柔らかい食べ物が手に入らない時代に、歯を失った後も数年間は生きていた高齢者(推定年齢40歳ですが当時としては立派な高齢者です)がいたのです。

このドマニシ原人の高齢者は、誰かに食事の介助をしてもらっていたはずなのです。

そうして、私たち以外の人類の時代においても、すでに高齢者を介護するという特徴が備わっていたわけです。つまり、介護(協力関係の下位概念)は、人類とサルを分ける特徴のひとつであり、環境への適応に対してなんらかの合理性があることは疑えません。

これを極端に言えば、介護が崩壊するとき、私たちは自分たちの大事な特徴のひとつを失い、人類になれなかったサルに戻ることになります(とはいえサルもまた素晴らしい生物なのでサルをダメな存在だと言いたいわけではありません)。

しかし、このままだと介護を含めた社会福祉は崩壊します。少子化と合わせて考えると、これは、私たちホモ・サピエンス自体が危機に瀕している証拠でしょう。

私たちが、私たちをホモ・サピエンスたらしめた種の特徴が失われつつあるということは、今回の危機は、過去の特徴では乗り越えられそうもないことを示しているでしょう。

つまり私たちが、大きな変化を前に、新たな特徴を備えた人類として進化すること(ホモ・サピエンスとは異なる種になっていくこと)が、本質的で長期的な生き残りの条件になりそうです。

この厳しい自然淘汰(正確には人為淘汰)を乗り越えた先にあるのは、新たな特徴を備えた新たな人類なのだと思います。この点について、もう少しだけ考えてみたいと思います。

年金収入だけでの生活はもう限界

進化論上、富裕層こそ今後は排除される側へ

この連載でも繰り返し述べてきた通り、少子高齢化の是正に失敗した日本では、社会福祉の崩壊が確実に進みます。

年金だけではとても生活できない社会が到来しますし、だからと言って高齢者が働きやすい社会にはなりそうもありません。むしろ人工知能の台頭によって、失業が問題になるような社会になる可能性が高いくらいです。

そして失業が問題になりそうなのに、生活保護の未来は非常に暗いのです。タイタニック号の船底には大きな穴が開いていて、救命ボートの数は圧倒的に足りません。「溺れるもの、藁をもつかむ」と言いますが、こうした環境では「溺れている人に、藁を売る」という自己啓発ビジネスも盛んになります。

しかし、確率的に考えれば、大多数はそんな厳しい環境を悠々と乗り越えられるような富裕層にはなりません。富裕層になるには、それこそ宝くじに当たるような幸運が必要になります。

それでもなんとか富裕層になり、富裕層としてこの厳しい環境を乗り越えれば、それで子々孫々に至るまで生きられるのでしょうか。

進化論は、これにNOという大きなヒントを与えてくれます。

富裕層にとっては、社会福祉の後退は短期的にはダメージにならず、この危機(競争)をのんびりと生きるでしょう。しかし多くの一般人は、生き残るために必死で仕事をし、現実には多数の脱落者を伴いながら、厳しい競争を繰り広げます。

こうした厳しい環境は、専門的には選択圧(淘汰圧)と呼ばれ、それでも生きられる者だけが選択され、生き残ります。

そこで生き残るものだけが子孫を残し、いずれ一般人は、厳しい環境に適応できる人だけで構成されるようになります(ガウゼの競争排除則)。そうして、真の「勝ち組」となった一般人によって、新たな競争のルールができるのです。

この新たに登場する社会は、競争を回避してきた(選択圧にさらされない)富裕層の子孫にとっては厳しすぎる環境です。ちょっとしたことでも自分ではできないので、先祖が蓄積してきた財産を放出しながらでないと生きられません。

かつての成功者の子孫が、意外なほどに活躍せず、いつの間にか財産を失っていることはよくある話です。

全員、遅かれ早かれ海に投げ出される

私たちホモ・サピエンスは「エラ呼吸」を獲得できるか?

これからの日本(というよりも世界)に訪れる厳しい環境は、富裕層でも生き残ることが困難であることが明白で、この流れはさらに加速します。それにもかかわらず、富裕層でさえ、できることといえば資産防衛の専門家にすがりつくことだけです。

しかしそれは、あくまでも延命措置に過ぎず、進化論で考えれば、本質的で長期的な生き残り戦略にはなっていません。

結局、富裕層であろうとなかろうと、私たちが生きる環境そのものが相当に厳しくなるのですから、そこからは長期的には逃げきれない可能性が高いのです。

タイタニック号は沈みますし、救命ボートも、いずれは大海原で彷徨うことになります。救命ボートもまた、長期的には、有効な生き残り手段ではないのです。

私たちホモ・サピエンスは、遅かれ早かれ、投げ出された海の中で、エラ呼吸(もちろん比喩です)を獲得することを強いられます。

これは、人類が進化するという可能性に関する意見です。バカバカしいと感じられるかもしれませんが、ひとつの生物種は、だいたい数百万年で絶滅し、運が良ければ進化して次の世代を生み出しています。

どこからを人類の始まりにするかによって異なりますが、チンパンジーと共通の先祖から別れた700万年前から数えるならば、そろそろ人類の進化があってもおかしなことではありません。

短期的には、自分だけが上手に切り抜けられる可能性もありますが、自分の子や孫といった時間軸では、まず無理なことです。繰り返しになりますが、とにかく、みんなが海に放り出されるような世界がやってきそうです。

こうした環境に対して、環境そのものを変化させられる可能性もまだ残されてはいます。

しかし、そうした可能性をあまりに信じすぎると、かえって絶望に近づいてしまうという危険性は、哲学者のキルケゴール(1813〜1855年)が指摘した通りです。キルケゴールは、自分の可能性を信じて努力することで「なりたい自分になれる」と考えることを、絶望の原因、すなわち死に至る病であるとしました。

私たちには、これからの日本の環境を変えられると信じて行動しながらも、来るべき恐ろしい環境のなかで、もがきながら生きる未来に備えておく必要があるのでしょう。

最後に、少し宣伝になってしまいますが、本連載では示しきれなかった部分について、新刊『自己啓発をやめて哲学をはじめよう(その絶望をどう扱うのか)』にまとめました。もちろん、環境を変える戦いは終わりません。しかしそれでも、これから、絶望としかいえない環境に放り出される私たちにとって、真の救済になり得るのは哲学(自分の理性を用いて真理を探究すること)だと信じています。購入しなくて良いので、可能であれば書店で立ち読みをするか、図書館などで手にとっていただけると嬉しいです。

それでは、またどこかで。

酒井 穣