酒井 穣(さかい・じょう)です。第20回「外国人介護士を受け入れ過ぎると介護職の待遇改善は実現しない!?」では、崩壊しつつある日本の介護現場に、外国人労働者が多数入ってくることはどのような意味があるのかを考えました。

現在の日本は、業界を超えた人材の奪い合いが発生しています。しかしこれは、人工知能が人間の仕事を本格的に奪い始めるまでの話にすぎません。むしろ、これからは大失業時代に突入するわけで、雇用の受け皿としての介護業界への期待が高まっています。

今回は、そんな介護業界における大問題のひとつである「介護現場のハラスメント」について考えてみたいと思います。介護を必要とする高齢者が増え、そこで働く人材も急増する中で、この問題は広く認識されはじめています。その背景には何があるのでしょう。そして、対策はできるのでしょうか。

介護人材不足の要因のひとつ

「利用者・その家族からのハラスメント」

介護現場における労働では、介護職(介護のプロ)と介護を受ける要介護者(利用者)やその家族が2人きりになる時間が多くあります。そうした密室性のあるところで、要介護者やその家族が介護職に対してセクハラやパワハラを行ってしまうことが、大きな問題として立ち上がってきました。まず、これまでも、こうしたことは多数発生してきたという理解が求められます。これは単に、こうしたハラスメントが人材不足の原因のひとつとして認識されることで、より深刻に考えられるようになってきたということにすぎません。

厚生労働省も、介護職が利用者やその家族から受けているハラスメントの被害実態調査を2018年度中に実施することを決めています。その上で、対策方法を盛り込んだ介護事業者向けのマニュアルを作成するそうです。こうした本格的な調査と対応は今回が初めてのことになります。介護現場からすれば「遅すぎる」と感じるところではあります。怒りもあるでしょう。しかし、とにかく改善に向けた具体的な努力が開始されることは良いことです。まずは、こうした動きを歓迎したいところです。同時に、これが形だけのものにならないようにしっかりと監視し、意見を発信していかないとなりません。

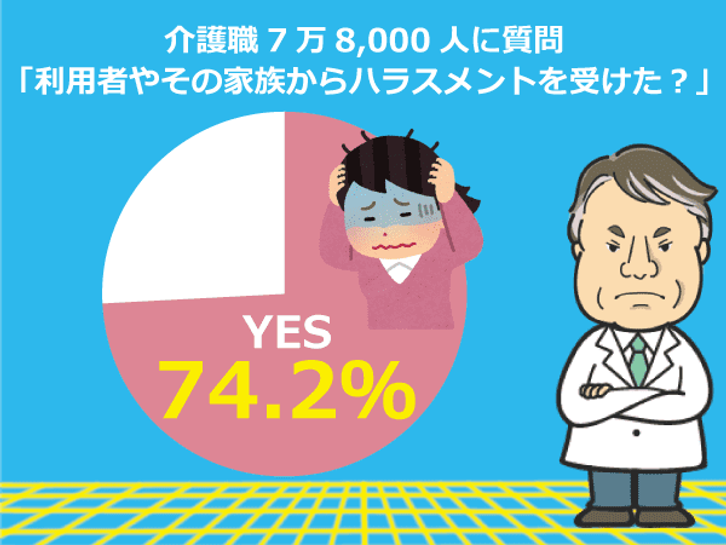

70%以上の介護職がハラスメントを受けた経験あり!?

同性介護を推す声もあるが…訪問介護員は9割が女性

UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)が2018年6月に発表した調査結果によれば、要介護者やその家族からハラスメントを受けたという介護職は、74.2%にもなりました。このうち、セクハラは40.1%、パワハラは94.2%ということでした(複数回答)。介護職たちがセクハラの原因として考えている要因は「利用者とその家族の生活歴や性格」が64.5%で第1位として挙げられています。しかし、生活歴や性格を改善するというのは、特に高齢者ともなればかなり困難です。

以下、現場の様子を知るための事例として、読売新聞の記事『現場の職員を守る…訪問介護でセクハラ被害』(2018年6月19日)より、一部引用します。

寝たきりの80歳代の女性宅。おむつ交換のため、玄関で靴を脱いだ際、「ガチャッ」という音がした。同居する50歳代の息子が、ドアの鍵を閉め、チェーンも掛けようとしていた。介護職の女性が警戒し、「すぐに帰るんで閉めんといてください」と言うと、息子は解錠した。

しかし、その後も訪れる度に同じことが繰り返された。母親のおむつを替えているとき、背後に気配を感じて振り返ると、息子が顔を近づけてきたこともあった。息子から「結婚しとん?」「きれいやな」などと言われた同僚もいた。

こうしたハラスメントの対策として誰でも思いつくのは、同性介護(要介護者が性的な魅力を感じない相手に介護をお願いすること)です。しかし介護労働実態調査(平成28年度)によれば、訪問介護員として働く介護職の90.3%が女性なのです。性的な偏りの大きい介護業界において、同性介護を進めることは困難です。また、要介護者やその家族と2人きりにしないようにと、できるだけ2人以上で介護現場を訪問するという案もあり、実際にそうした試みに助成金を出している自治体(兵庫県など)もあります。しかしこれは、人材不足の介護業界からすれば、実質的に不可能なことでしょう。どうしても、なかなかうまい対策が思い浮かばないというのが現状なのです。

わかっていても止められない?

高齢者が悩む「感情を抑制する力」の衰え

ここで、高齢者自身も、自分の感情の抑制に悩んでいるという認識も必要です。いけないとわかっていても、自分を止められなくなるのは、老化によって前頭葉の働きが弱くなっているからです。NHKニュース「おはよう日本」で放送(2017年11月17日)されたアンケート結果(サンプル数487人)によれば、年齢とともに感情のコントロールが難しくなっていると回答した人が3割にもなっています。65歳を超えて初めて罪を犯す(高齢初犯)の割合は、高齢者による犯罪全体の53.3%にもなります。これも感情の抑制が効かなくなっていることの結果とみることが可能でしょう。

同性介護や2人以上での介護のようなことは、現在の介護業界の構造的に不可能なことです。であれば、残されている唯一のチャンスは、ハラスメントをはじめとした犯罪のハードルを物理的・心理的に上げるということしかなさそうです。この方法として考えるべきなのは、ドライブレコーダーのようなものを介護現場に持ち込むことです。これは、インターネットの力によって、介護職と要介護者やその家族を実質的に2人きりにはしないという発想です。もちろんこれは監視であり、監視は反対という人も多くいることも理解できます。しかしここで、監視について少し深く考えてみたいのです。

人は監視されると自分を律する

ドライブレコーダーから得られるヒントは?

監視について、早い段階で鋭い洞察を述べたのは、フランスの哲学者ミシェル・フーコーによる『監獄の誕生-監視と処罰』(1977年)です。フーコーは、人間は「自分は監視されているかもしれない」と感じるだけで、自らの行動を変化させることを指摘しています(イギリスの哲学者ジェレミー・ベンサムによる刑務所の設計にヒントを得ています)。これは、近代の人間社会についての表現ではありますが、人間の根幹についての考察にもなっていることは注目に値します。人類は、監視のあるなしによって行動を変えるように進化してきたとも言えるわけです。

つまり人類は、他者の目があるところでは社会的に問題とされる行動を控えるものの、それがないところでは野獣と変わらない存在になるのです。なるほど、倫理的に教育された人間であれば、罪悪感によって、自らの行動を律することが可能でしょう。しかし、罪悪感(自己意識的感情)というのも、その背景にあるのは社会規範から外れることで、社会から切り離されてしまうという恐怖です。罪悪感は、自分で自分を監視するということにすぎず、結局のところその背後には、野獣と変わらない自分自身がいるという事実は揺らぎません。

自分自身の感情が抑制できなくなるのは、多くの高齢者に共通する、老化が生み出してしまう事象です。それは、自分で自分を監視する能力が衰えるということでもあります。であれば、外部からの監視を加えることしか、野獣を手なづける手段はなさそうに思えるのです。そして外部からの監視という意味で、現代社会に広がってきているのが監視カメラです。特にドライブレコーダーの登場は、象徴的な出来事でした。危険な煽り運転をみんなで監視して抑制するということでもあります。また、タクシーに室内を監視するドライブレコーダーが搭載されて、ドライバーも乗客もお互いに安心できるようにもなりました。

監視は人間の心理を動かす

入浴介助や排泄介助はどう対応すべきなのか?

ここで、ドライブレコーダーの効果は、事故そのものを減らすということよりもむしろ、実質的な監視の導入にあるということは、非常に重要なポイントです。公益社団法人全日本トラック協会による『ドライブレコーダの導入効果に関する調査報告書』(平成27年3月)によれば、ドライブレコーダーを導入した結果として、危険な運転が減少したという回答は72.2%であったのに対して、事故の減少については5.5%しか効果を実感していませんでした。つまり、ドライブレコーダーの効果は、人間の心理に対する部分が大きいということです。監視には確かに効果があり、問題はその使い方だということです。

とはいえ監視には、どうしてもプライバシーの問題が付随してきます。特に介護の現場においては、入浴介助や排泄介助など、肌を露出するような介助も多くあり、それを動画で撮影されることに抵抗を感じる人が多いのは当たり前です。そうなると、実務的には、こうした監視の程度を「運用」として考えていく必要があるということになります。たとえば、ドライブレコーダー的なものは、風呂やトイレなどには持ち込まないものの、音声だけは常に記録しておくような配慮が必要になりそうです。いかに監視を嫌っても、人類はそもそも、監視の「運用」を変化させてきた存在なのです。介護現場のハラスメントという問題は、そうした監視の「運用」を一段高めるということにすぎません。繰り返しになりますが、この「運用」においては、しっかりと詳細を設計し、プライバシーへの配慮が重要になります。

これからの社会は誰もが監視を受ける

気持ち悪くても、慣れるしか道はなさそう!?

利用者やその家族からのハラスメントを防止するための策であるドライブレコーダーのようなものの導入は、一定の効果を上げるでしょう。しかしそれでも、監視の効果がない人も出てきます。そうした人に対してだけは、それこそ同性介護や2人以上での対応など、特別な策が求められます。特に認知症をともなっていて、問題行動を起こしてしまう人への対応は、在宅介護ではなく、施設介護や小規模多機能型居宅介護のように、実質的に2人以上での介護が行われるような環境が必要になるでしょう。非常に難しい問題ではありますが、これからの社会は、誰もが、風呂とトイレ以外の場所においては行動が監視されているような状況になっていきます(すでにそうなっているとも言えます)。私たちは、いかに気持ちが悪くても、こうした環境に慣れていくしかなさそうです。