酒井 穣(さかい・じょう)です。第19回「収入を決める要因の42%は遺伝!?親の介護もしながら生き残る術は…」では、これからの時代に生き残れる人材の働き方や生き方について考えました。

私たちが覚悟しなければならないのは、日本の社会福祉の崩壊と、人工知能(AI)の台頭による大失業社会の到来です。この二つが同時に起こってしまえば、失業者は生活を継続することもできなくなります。

日本というタイタニック号の船底には、大きな穴が開いています。そんな状態の日本に、外国人労働者が多数入ってくることにはどのような意味があるのでしょう。今回は、この点について考えてみます。

2025年には介護人材38万人不足

ベトナム人介護人材1万人受け入れは果たして?

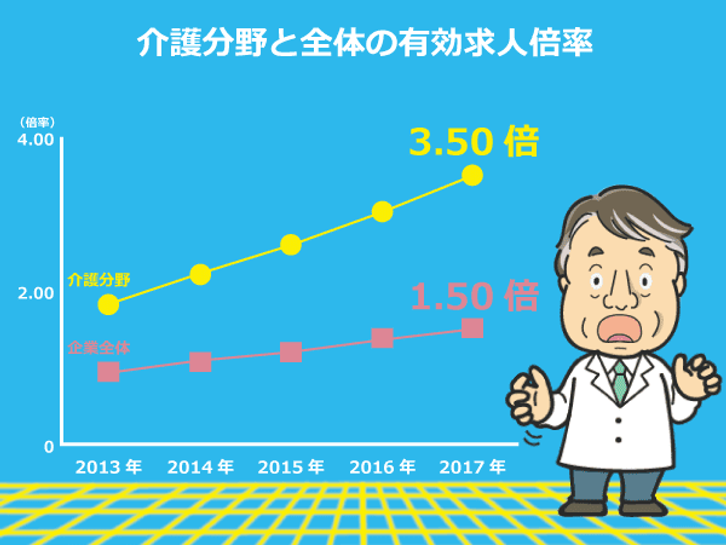

介護業界に限らず、現在の日本では人手不足が重大な問題になっています。少子高齢化により現役世代の人口が減り始めているところに、好景気が重なっているからです。人材の奪い合いが業界を超えて発生している状態で、待遇が最悪の介護業界が苦戦を強いられるのは当然のことです。介護業界の人手不足は他の業界と比較にならないレベルで深刻化しており、それを受けて、介護業界の待遇は少しずつではあっても改善の兆しを見せていました。そうしたところに、ベトナム人の介護人材が1万人やってくる(2020年の夏まで)ことが決まりました。

そもそも厚労省の推計でも2025年までには38万人の介護人材が不足することが予想されている中、1万人程度では焼け石に水です。ですから、この1万人による待遇改善への悪影響も、無視できる程度になるはずです。実際に、この1万人でさえ、すでに壮絶な奪い合いが発生しています。たとえば横浜市は、学費補助と返済免除の条件がついた奨学金、家賃補助や平均年収のガイドライン設定など、ベトナム人の介護人材にとって魅力的な提案をしています。お金のない自治体には、このような提案はできません。つまり、この1万人の介護人材は、結局は財源の豊かな都市部で働くことになるでしょう。お金のない自治体にとっては、実質的にはなんの解決にもならない施策ということになります。同じように、良い待遇を与えられない介護事業者もまた、淘汰されていくでしょう。

外国人の受け入れについては、一般的にも、さまざまな問題があります。そうした問題の根本は、海外からやってくるのは機械的な労働力ではなく、感情を持った人間だということです。私自身もヨーロッパで9年ほど暮らした経験があるので実感したのですが、海外で暮らすのはとても大変なことです。外国人を受け入れる側からしても、外国人という人間が、慣れない環境で頑張ってもらうために想像以上の社会的コストが発生します。しかし、そうした社会的コストを支払ってもなお、より大きな価値が生まれれば、外国人の受け入れは成功ということになります。

海外からの介護人材は基本的に“安価な労働者”

ただ今回の1万人に限っては…望みがあるかも!

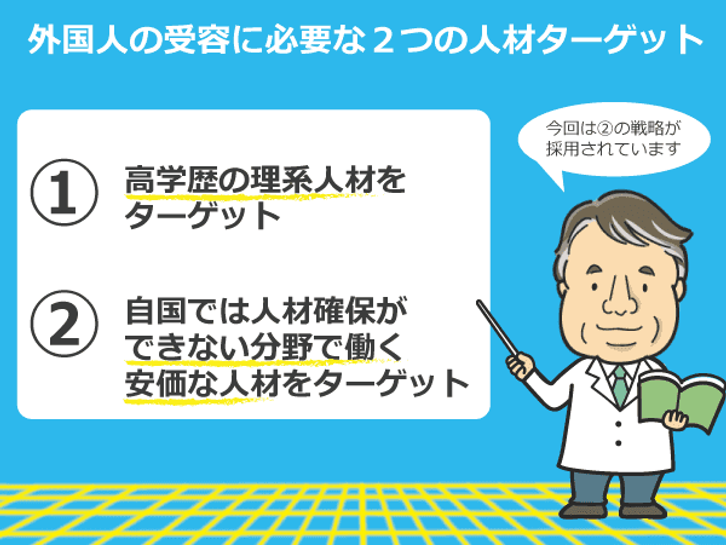

とにかく、外国人が人間として暮らすためには、自国の人材よりも社会的コストがかかります。ということは当然、外国人には、自国の人材よりも高い価値を出してもらわなければなりません。この期待を確実なものにするため、どこの国でも、外国人の受け入れに際しては、2つの人材ターゲットに戦略を分けて対応しています。1つは、高学歴の理系人材をターゲットとした戦略で、税制優遇や子育て支援などを合わせた優遇政策を準備します。国によっては、そうした人材に国籍を簡単に与えてしまうところもあります。もう1つは、労働条件が悪く、自国では人材が確保できないところで働く安価な労働力をターゲットとした戦略で、実質的な中身はほとんどありません。こうした人材に国籍が与えられることも、まずありません。

介護人材として働く1万人のベトナム人には、後者の戦略が採用されています。いろいろと耳障りのよいことが述べられていますが、こうして日本にやってくるベトナム人は、実質的に現場に放置され、かなり苦労することになるでしょう。ただ、今回の施策において受け入れ先となる現場は、倫理観が高く、優良で、資金的にも余裕のある介護事業者に限定される方向となっている点には、大きな希望があります。そうした介護事業者は、外国人を単なる安価な労働力とは考えておらず、グローバル化戦略の軸にすえているからです。そのため、今回の施策で日本にやってくるベトナム人には大きなチャンスもあるでしょう。

この1万人については、そうした希望もあります。しかし、そのあとに数万人〜数十万人の外国人が続いた場合には、これとは別の現実が訪れるでしょう。そうした外国人は、とても優良とは言えない介護事業者で安価な労働力として働くことになります。差別やいじめを受けながら、失意のうちに帰国したり、犯罪組織の構成員になる外国人も増える可能性が高いと思います。こうした流れは、なにも日本に限ったことではなく、世界的に見ても同じ傾向があります。労働条件が悪く、自国では人材が確保できないところで働く安価な労働力をターゲットとした戦略の出口は、おしなべて悲惨なものになっているのです。

この悲惨な結末を避けるためには、ゆっくりとしたペースで、優良な現場にだけ外国人を流すことが求められます。しかし、2025年までに38万人が不足する介護業界の人手不足は、そうしたペースを守らせてはくれないでしょう。背に腹は変えられないということになれば、国を問わず世界から安価な労働力が大量に入ってきて、大変なことになると思われます。しかし、そうでもしないと、介護が受けられない介護難民が激増し、これもまた悲惨なことになりそうです。何もしない悲惨よりは、わずかな希望であっても、外国人を受け入れるしかないというのが、国の考えなのでしょう。しかし、今回の1万人は良いとして、それに続く外国人の受け入れについては、私は「待った」と言いたいのです。

日本国内から135~730万人の雇用がなくなる!?

AIに使われるか、使いこなす側にまわるか

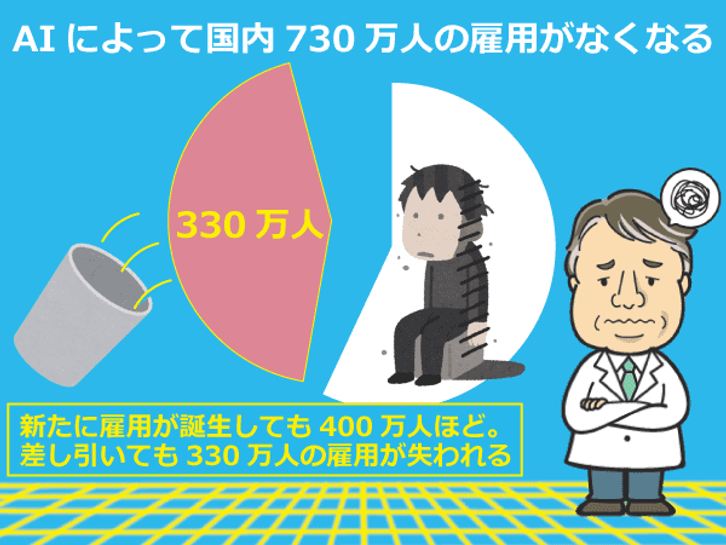

ここまでの話は、目線を介護業界に限定したものになっています。しかしこの話には、もう1つ大きな流れが並走していることは、日本では意外と正しく認識されていないように思います。その大きな流れとは、人工知能(AI)の台頭による、大失業社会の到来です。失業者たちが「人手不足なんていう時代もあったね」という会話をする未来は、もうすぐそこにきています。三菱総合研究所の試算によれば、2030年までに人工知能(AI)などの影響で、国内だけで730万人の雇用が失われるのです。この人工知能(AI)によって新たな雇用も生まれますが、それは400万人にとどまり、差し引き330万人の雇用が失われるとされています。

ここで注意したいのは、新たに生み出される400万人の雇用は、高学歴の理系人材で埋められるということです。これは、人工知能(AI)をつくる側の仕事です。当然、日本人だけでは足りなくなりますから、ここもまた、外国人が活躍する場になっていくでしょう。直接的には、移民として日本にきてもらう外国人もいるでしょうが、400万人という雇用の大部分は、海外に流出する(海外の企業に仕事として発注される)と考えるべきところです。俗に言う「空洞化」という現象が起こります。そもそも730万人の失業者は、人工知能(AI)に対応できないからこそ生まれるわけで、この人々が、その後、人工知能(AI)を作る側にまわれるとは考えにくいのです。

もちろん、730万人もの雇用は奪われないという意見もあります。もしかしたら、人工知能(AI)の影響は、想像よりもずっと小さい可能性もあります。しかし、たとえば自動運転技術が実用化されるのは、間違いないでしょう。免許を返納した高齢者などにとって、それは大きな希望でもあります。同時に、自動運転技術が実用化されれば、タクシー、トラック、バス、合わせて約135万人分の雇用が失われるのは確実です。とにかく人工知能(AI)によって雇用が失われること自体は避けられないわけで、残されている議論は、その数が135万人〜730万人の間のどこになるかという話なのです。

介護職はAIにとって代わられない!

しかし、外国人ばかりになってしまうのは待った!

ここで、介護業界が求めているのは、人工知能(AI)では雇用が奪われにくい対人援助職であるという点には注目しなければなりません。2025年に38万人不足する介護人材は、人工知能(AI)によって奪われることになる雇用の受け皿になっていくはずです。この雇用の受け皿が、外国人労働者によって埋め尽くされているというのは、正しい戦略ではないでしょう。その意味で私は、今回の1万人に続く、より大規模な外国人の受け入れには反対なのです。そして38万人の受け皿では、730万人の失業者に対して足りないというのは、実は、そうでもないかもしれません。そのころまでには、海外における介護需要も高まっており、そうした海外に打って出る日本の介護事業者も急増していると考えられるからです。

読者の中にも、今回やってくる1万人のベトナム人が同僚になる介護職がいるでしょう。そのときにどうしても注意してもらいたいことが1つあります。それは、そうして受け入れたベトナム人は、近未来の日本ではなく、近未来のベトナムにおいて、あなたの上司になるかもしれないということです。とにかく「日本語がヘタ」と文句を言っている立場から「ベトナム語がヘタ」と文句を言われる立場になる可能性がかなり高いと考えておくべきでしょう。ただ、運がよければ、実用に耐える自動翻訳機が間に合っているので、その心配もないかもしれません。そして今回、ベトナム人を受け入れることになった優良な介護事業者は、ここまでの未来を見越しています。

いよいよ介護が日本の輸出産業に!

今介護職のあなたが、そのカギとなる人材である

介護は、いよいよ、日本の輸出産業になろうとしているのです。そして日本の介護職は、その成否を決める最重要のポジションにいるわけです。待遇の問題は、長期的には、人工知能(AI)の進歩によって、介護職1人あたりで対応できる要介護者の数が増え(生産性が上がり)、徐々にではあっても改善していく可能性もあります。

他にも混合介護や、保険外サービスへの参入によって、待遇が改善される可能性が上がってきています。ただ、そうした可能性は、今回の1万人を超えて大量の外国人を受け入れてしまえば、消えてなくなってしまいます。今はまさに、日本の介護難民の状況をみながら、受け入れる外国人の数を、とても慎重に調整していなかないとならない、非常に難しい局面ということです。