柴谷さんは、福祉施設の運営をしながら税理士のお仕事もされているんですよね。どのような経緯で全く異なる2つのお仕事をされるようになったのですか?

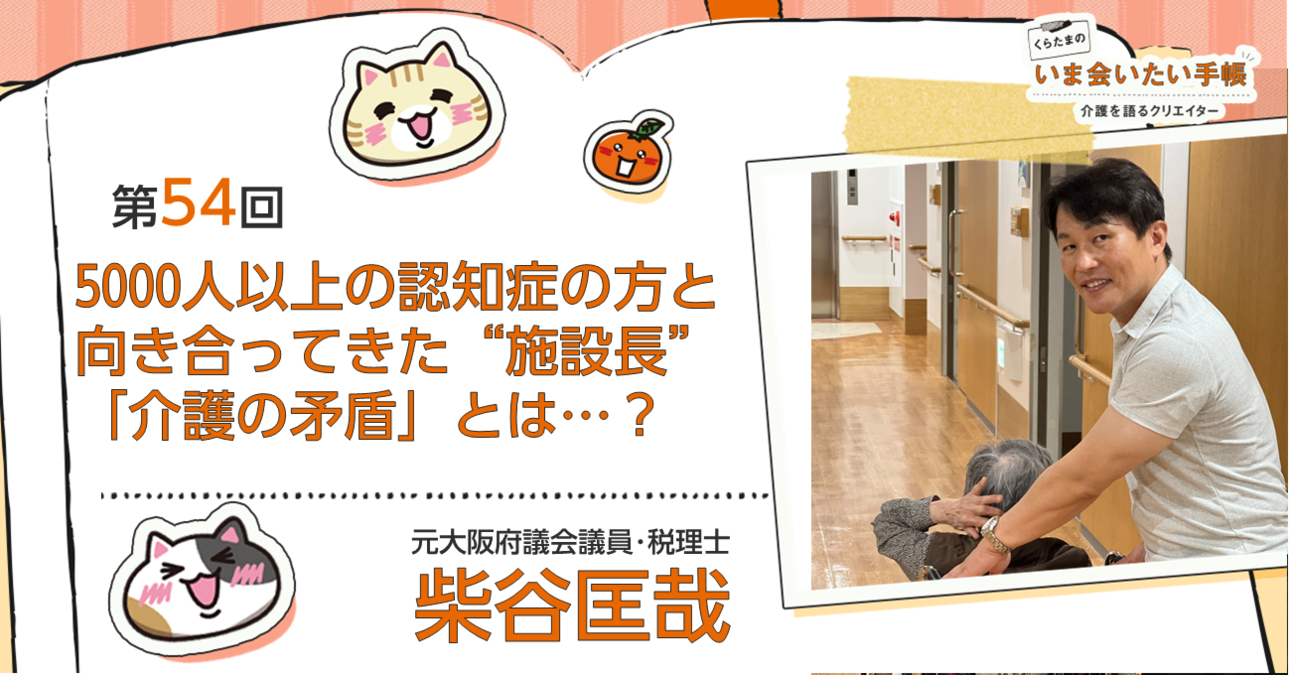

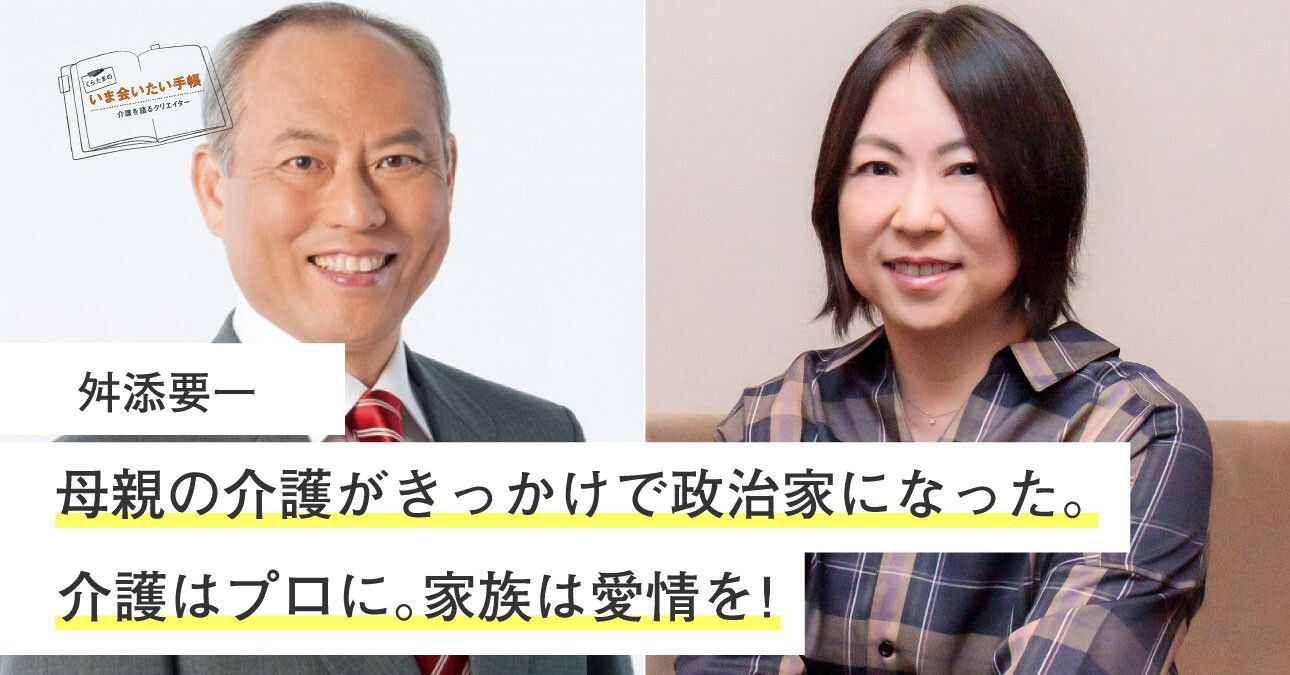

今回のゲストは、老人ホームの最前線で施設運営に携わる柴谷匡哉さん。柴谷さんは、過去5000人以上の認知症の方に向き合ってきた介護のプロ中のプロ。印象に残ったエピソードと対処法をユーモラスに綴った『施設長たいへんです、すぐ来てください!』は特に介護に携わる方々から注目を集めています。今回は、著書には書ききれなかった、115歳の方の“スーパーセンテナリアン”として有名な巽フサさんとの秘蔵エピソードも大公開!実は、柴谷さんは、元大阪府議会議員であり税理士でもあります。税・介護・政治に詳しい柴谷さんに、介護職の賃金問題についてもくらたまが伺いました。中でも「ベースアップ等支援加算」についての柴谷さんの鋭い見解は必読です!

- 構成:みんなの介護

全国で150回以上(のべ1万人以上が参加)の認知症予防の講演会を行ってきた柴谷さんが、「まだまだ知られていない認知症のことを、もっと多くの方に伝えるために、わかりやすくて、面白いエピソードを集めました」と語る本書。過去28年の間に柴谷さんが体験したエピソードをユーモアまじえて綴った内容は、認知症の方の症状を楽しく理解しながら、対処の仕方も知ることができます。介護に携わる方にも新たな発見があること間違いなし!

法学部で学びながら直観を得て介護の道へ

くらたま

くらたま 柴谷

柴谷大学生のときは法律学を専攻していたんです。「手に職をつけたいな」という思いから税理士を目指し、簿記3級から勉強を始めていました。ちょうどその頃、大学の授業で社会福祉の一般教養の科目をとっていたんです。単位を取るため、老人福祉施設にラジオ体操などのボランティアに行っていました。そこでビビっとくるものがあったんです。

くらたま

くらたまえっ!それはどんな思いですか?詳しく聞かせてください。

柴谷

柴谷「高齢化が進む日本にあって、お年寄りの人たちを支えたい」という思いがふつふつと湧いてきたんです。当時は介護保険もなく、今のようにニーズに合った多彩な施設もありませんでした。そこで、卒業してから福祉の道に進み、26歳で社会福祉法人を設立しました。その後、複数の施設を立ち上げ、僕自身も高齢者の介護に携わってきました。

くらたま

くらたまなるほど。その後、介護の仕事をしながらも勉強を続け、税理士の資格を取られたということですね。

柴谷

柴谷そうです。現在は、社会福祉法人や福祉に携わる企業さん専門の税理士をしています。社会福祉法人と言っても、やはり企業です。いくら“良い介護”を実践していても経営が成り立たなかったらお年寄りは介護を受けられなくなる。だから、顧問先の介護の現場にも立ち会い、施設全体の運営のあり方をみさせてもらっています。

声をかける人がいたら救えたかもしれない

くらたま

くらたま柴谷さんは全国各地で認知症予防の講演会もされていますよね。柴谷さんが講演会を始められたきっかけが2006年に起きた「京都伏見介護殺人事件」とのことだそうですね。

柴谷

柴谷京都伏見殺人事件は、認知症を患う86歳の母親の介護を10年以上一人で続けた54歳(事件当時)の息子(片桐被告)が介護疲れと生活に困窮した末、京都桂川の河川敷で母を殺害し、片桐被告自身も包丁で自殺を図った事件でした。当時、世間に大きな衝撃を与え、その後も福祉にかかわる人間を始め、多くの人にさまざまなメッセージを残しています。

僕は講演会で必ずこの事件のDVDを流します。それを見たすべての方が思うのは「誰か助けることができなかったのか」ということです。

追いつめられて母を殺害した片桐被告の供述を、裁判官は涙を流して聞いていたと言います。片桐被告には懲役2年6ヶ月、執行猶予3年という異例の温情判決が下されました。

事件の背景にあった問題点は、セーフティネットが機能しなかったことです。男性は母の認知症が進行して退職せざるを得なくなった際、介護と両立できる仕事が見つかりませんでした。親族に援助を求められず、失業保険の給付も止まりました。デイサービスの費用や家賃の支払いが不可能となり、ついに心中を決意したのです。

(『施設長たいへんです、すぐ来てください!』P231より引用)

くらたま

くらたまたしか介護離職に追い込まれたあと、生活保護の相談のため、3度も福祉事務所に行っているんですよね。

柴谷

柴谷そうなんです。でも、失業給付を理由として生活保護の申請が認められなかった。それに、当時は認知症に対する理解が進んでいませんでした。周りの人が気づいて声をかけていれば助かったかもしれない。

だからこそ、社会全体として認知症の方への理解を深めることが、僕が講演会を行う理由です。

くらたま

くらたま京都伏見介護殺人事件自体は記憶に残っている人は多いと思います。しかし、事件の8年後に片桐被告は琵琶湖で自殺をしていたことまで知っている方はそう多くないのでは…と思いました。周囲は「二度目」も止めることができなかったということですよね。

柴谷

柴谷…そうですね。片桐被告は結局誰も頼ることができず、孤独だったんだと思います。亡くなっているのが発見されたとき、ポケットには数百円の所持金とメモ書きが残されていました。そこには、自分と母親のへその緒を一緒に埋めてほしいと書かれていた。

くらたま

くらたま片桐被告のように、ぎりぎりまで追いつめられている人は今でもいると思います。

柴谷

柴谷「家族がみないと」と思って介護をしている人もいますが、自分の努力ではどうしようもできないことがあります。

くらたま

くらたま気軽に相談できて、誰もがいろいろなサポートを受けられる。そんな「風通しの良い仕組み」にすることが切実に求められていますよね。

現場で活躍するのは “センス”がある人

くらたま

くらたまご著書を読むと、柴谷さんのお人柄も伝わってきます。職員の方の相談を受け、認知症の方のさまざまな問題行動に対応されてきましたよね。あれだけの問題の最終責任者になるのはやはり気苦労も多いのではないかと思います。

柴谷

柴谷我々の仕事で何が一番難しいかと言われたら、人間関係そのものです。介護職員も入居者も、ともに一人の人間。だから、介護職員も日々認知症の方の“ハチャメチャ”な行動にかき乱されそうになる気持ちと葛藤しているではないでしょうか。

そんな状況の中でも、プロの介護職員として働き続けている人は “お年寄りが好き”という思いがある人が多いです。

くらたま

くらたままずは何よりそこですよね!

柴谷

柴谷お金のためだけに介護の仕事をしている人は、やっぱり「かっ」とした思いを抑えられず、手をあげてしまいやすい。僕らからすると、そういう人は全く介護の“センス”がない人と言えます。

皆「介護のプロ」と呼べる資格を有していました。順風満帆に施設は軌道に乗ると思っていましたが、それは大きな間違いでした。 ~中略~ パートで来ている主婦のほうが、社会や子育て等はるかにいろいろな経験を積んできており、仕事をてきぱきとこなしました。つくづく人様のお世話をするには、人生経験を積み、入居者に思いやりを持って接することが、資格よりはるかに大事であると、あらためて知りました。

(『施設長たいへんです、すぐ来てください!』P179より引用)

くらたま

くらたまセンス…もう少し詳しくお聞かせいただけますか。

柴谷

柴谷介護もスポーツや勉強のように「センス」が存在していると思うんです。例えば、プロ野球の世界のように人が集まる業界であれば、センスがある人を「選りすぐる」ことができるし、優れた記録とともに台頭していきますよね。

しかし、介護業界はいかんせん全く人が足りていない。面接に来ればどんな人でも受け入れてしまう状況が起きています。手を上げてしまうような職員さんでも雇わなければいけない状況は、我々にとっても大変もどかしい…。

くらたま

くらたまほんとうにその通りですね。低賃金で人が集まらず人手不足が生まれる。そして、センスがない人も採用せざるを得なくなる。そこから悲惨な事件が生まれる…。悪循環です。ちなみに、センスの有無は、どのように判断するんですか?

柴谷

柴谷“サイン”を読み取れるかどうかということがあります。例えば、認知症の方が使用しているベッドの下の少しの汚れから「この方は夜に徘徊する癖があるんじゃないか」と察することができる。そのサインを見逃さないようにすることは、一定の経験を積めばできることです。しかしセンスのある人は、たとえキャリアが浅くてもそれを見つけるんですよね。

くらたま

くらたまなるほど!“介護のセンス”は、これまでの人生経験や普段の生き方も影響しそうな部分ですね。

賃金アップでも年収は変わらない!?

くらたま

くらたま優れた“センス”を持つ人に長く働いてもらうためにも、待遇面で応えることは大切だと思います。柴谷さんは、介護職の低賃金問題に対して、どのような考えをお持ちですか?

柴谷

柴谷賃金のことで言えば、岸田首相が介護職員の「基本給9千円アップ」を決めました。しかし、このことは近年、施設側にとって負担になります。

なぜなら、コロナ渦で入居者が減り、売り上げが減少している施設が多い。その状態の中で、基本給は9千円上げないといけないわけです。

すると施設は、施設運営の為の収支バランスを保つためにやむなく「ボーナス」を削るしかなくなってくる。ボーナスは「企業の努力義務」とされているので行政は一切立ち入ることができません。

となると、「基本給はたしかに上がったけど、年収として見たら結局変わっていなかった」という介護職員さんがたくさん出てくるように思います。

くらたま

くらたま「賃金アップ」と言っても、結局はそれぞれの職場の自助努力に委ねられてしまっている状況ですよね。

柴谷

柴谷本来なら、年収で見ても賃金が上がるような仕組みまで考えるべきだと思います。

くらたま

くらたまおっしゃる通り。それに、施設側から考えると、やはり利益はしっかり上げる必要があるように感じます。そうしないと良い介護をしてくれる職員さんを長く雇えなくなってしまいますよね。

柴谷

柴谷介護職員の方にボーナスなどで還元するためにも、きちんと収益をあげる必要があると思います。介護のお仕事は、長く業界に携わっている僕から見ても大変だと思います。

僕が議員をしていたとき、大阪府議会に提案したんです。「介護保険には矛盾がある。介護もインセンティブという形で成功報酬的な仕組みを入れてほしい」と。

回答は「介護保険は国がつくった制度なので、矛盾はございません」というものでした。そこで、当時、大阪府知事をしていた橋下徹さんに同じことを伝えました。すると「柴谷さん、それ矛盾ですよね」と大阪府が否定したことを一瞬にして認めはったんですよ。

くらたま

くらたまそれは知事の立場からすると勇気がいる発言だと思います。その後どうなったのですか?

柴谷

柴谷最終的には、「医療にはインセンティブがないので介護にもつけられない」ということになってしまいました。当時は、介護現場の実情を危機感を持って捉える人自体、まだそんなに多くなかったという時代背景もあります。

医療は介護とよく比較されます。しかし、両者は別の枠組みで考えるべきです。病院は腕の良いドクターがいれば、患者さんがどんどん集まってきて儲けることができる。しかし、福祉施設でいくら良い介護をしても、定員以上の人は入れることができない。医療と介護は、その違いが大きいです。

くらたま

くらたまごもっともですね。ほかにも“矛盾”を感じられる点はありますか?

柴谷

柴谷介護が大変な人の方が介護報酬として施設に入る金額が低いことです。このような表現はとても心苦しいのですが、「一番介護しやすいのは要介護5の寝たきりの方」です。それなのに一番介護報酬が高い。逆に一番介護が大変な要介護2や3の動き回る認知症の人の介護は、介護報酬が低いんです。

それに、我々がリハビリの先生や看護師の方を入れて一生懸命介護し、要介護4の方を要介護3にすると我々の収入が減ってしまう。これも言い方は悪いのですが、要介護4の人に“それなりの”介護をして要介護5になると、収入が増えるんですよ。こんな仕組みのままだと、良い介護をする施設がこれから生まれてくるのか…と。

くらたま

くらたま「良い介護」を考えるのであれば、現場の声に沿って見直していく必要がありますね…。 大阪府議会議員時代の柴谷氏

大阪府議会議員時代の柴谷氏

多様な介護人材確保の充実が必要

くらたま

くらたま介護施設を経営している知人がいるのですが、人が集まらないので短期派遣の方に入って手伝ってもらっていると言っていました。

柴谷

柴谷人が足りなければ派遣の方に入ってもらうことになります。しかし、派遣の方に声をかけてもなかなか集まらなくなってきています。それが今の介護業界の現状なのです…。

都会であれば、ある程度人は集まる。しかし、田舎では高い給料を出してもなかなか集まらない。だから当然、外国の方にも頼っていかないといけない。我々の施設にも今、技能実習生としてフィリピンから4名ぐらいの方が来られています。

日本国内の介護人材の確保という観点以外にも、諸外国の経済発展支援にも繋がる外国人雇用について、さらなる制度や受け入れ態勢の整備が望まれます。

くらたま

くらたま資格や経験のあるなしにもかかわらず、働けるようにする必要に迫られていますよね。

転倒が「命」を縮める

くらたま

くらたま認知症予防の講演では、ほかにどのようなことを話されていますか?

柴谷

柴谷例えば、転倒をいかに防ぐかということも大切です。

くらたま

くらたまご著書にも転倒して大腿骨近位部骨折された認知症の方のお話が書かれていましたね。

すぐに救急車を呼び、病院に救急搬送されました。診断は、最悪の大腿骨近位部骨折で、即入院・手術となりました。約1カ月後に退院してきた春山さんでしたが、歩くことができず車いす生活に。 ~中略~ その後、春山さんはしばらく車いす生活でしたが、3カ月後には寝たきり状態に。そして転倒から1年半後には帰らぬ人になってしまいました。

(『施設長たいへんです、すぐ来てください!』P130より引用)

柴谷

柴谷転倒して打ちどころが悪いと、文字通り「致命傷」になります。認知症の方が、「ものがなくなった」と言って徘徊を始められる。でも、必ずこけはるんです。手の骨折ぐらいだったら、ちょっと包帯を巻いてすぐに帰ってこられる。しかし、大腿部骨折とかしてしまうと、入院を余儀なくされる。やがて車椅子になります。でも病院にいるとあっという前に認知症が進んでしまう。

くらたま

くらたま病院にいると認知症が進むといのはどういうことなのでしょうか。

柴谷

柴谷病院で認知症の方に点滴をしたら、必ず抜いてしまわれます。だから少なからずの病院ではやむを得ず身体拘束をして点滴を打つようにしている現実があります。

福祉施設では身体拘束は絶対してはいけないことになっています。しかし、病院では治療優先。縛られたまま点滴をされて、毎日ぼんやりと天井だけを見ていると、あっという間に認知症が進んでしまいます。

くらたま

くらたま「高齢者を守りたい」という思いは一緒なのに、そのための手段は食い違うんですね。

柴谷

柴谷だから、我々の施設では、少々の骨折や大した病気でなければ、すぐに帰ってきてほしいと言います。ご家族の方にも聞きます。「認知症が進むけど、病気やケガを治療しはりますか?それとも認知症がなるべく進まないことを優先されますか?」と。

できるだけ入院しないようにするしかないですよね。動き回るのは仕方ないのですが、ご家庭であれば、できるだけ段差をなくすなどして、転倒しないように気を配ってもらう。

普通、アルツハイマーは10年・20年といった長い年月をかけて進行していきます。しかし、認知症と診断された患者さんの予後は約6年という研究結果もあります。

くらたま

くらたま転倒によってかなり寿命が縮まってしまうのですね。

日本一の長寿入居者の口癖は「ご飯まだでっか?」

くらたま

くらたま「スーパーセンテナリアン」(110歳を超える長寿の方)のお話も伺いたいです!実は以前から深く興味がありまして…。

柴谷

柴谷おお、どうぞどうぞ!

くらたま

くらたまちょっと前まで世界最高齢だった方が私の出身地の福岡に住んでおられた田中カ子(たなかかね)さんだったんですよ。残念ながら今年の4月に119歳で亡くなられて、今は柴谷さんの施設に入居されている115歳の巽フサ(たつみふさ)さんが日本一長寿になりましたよね。

今、100歳以上の人は9万人以上います。でも110歳を超えた人って普通の人間はなかなか会うことができません。宝くじで3億円当たるよりも難しいと思うから、本当にすごい。

長寿の中でも110歳の壁まで超えるような方というのは、一体どんな方なのかということを、直接伺ってみたいと思っていたんです。

柴谷

柴谷ありがとうございます。我々の特別養護老人ホームは50床ですが、巽フサさん含めて、100歳以上の方が5人いらっしゃいます。

巽フサさんは、110歳までは車椅子に乗りながら自分でご飯も食べていた。そして、ボールで遊んだりラジオ体操をしたりもしていた。言葉も発することがおできになりましたし、ほぼ普通の生活をされていたんです。

くらたま

くらたま意思疎通がしっかりできるってことですよね。

柴谷

柴谷そうなんです。田中カ子さんもすごかったですよね。亡くなる前までコーラを飲んでおられたとか…。

くらたま

くらたますごい! オセロもされていたと聞きました。

柴谷

柴谷巽フサさんは110歳を境にいろいろなところが衰えてきて、今寝たきりの状態になっておられます。でもご飯はいまだにご自分の口で食べられるんですよ。口癖がね、「ご飯まだでっか?」なんです。

くらたま

くらたまお食事が好きだったということですね。

柴谷

柴谷そうなんですよ。機嫌が悪かったら「ご飯!」って言われます。言い方によって機嫌の良し悪しを僕らがわかってしまうという…(笑)。

くらたま

くらたますごいな。例えば好物って何ですか?

柴谷

柴谷甘いものがすごく好きなんです。だから今でもとろみ食に甘味があると食べる量が多い。

くらたま

くらたま糖質は良くないと言われますが、甘いものを食べることを生きがいとして長生きしている人もいるんですね。

柴谷

柴谷そうですね。それに一つの習慣をずっと続けられてきたということはあります。例えば、日記もずっとつけてこられました。

くらたま

くらたまなるほど。やっぱり自分の好きなことを続けていくことは、生きる上での“ハリ”になりそうですよね。長寿社会になっていますが、生きがいを感じながら長生きをされる方が増えていったらいいなと思います。

柴谷

柴谷そうですね。それだけでなく、認知症の方が増えていく中で、20年後・30年後も社会の仕組みや設計が「現状維持」でいいのかとも思います。

例えば、高齢者の万引きが増えていますが、認知症との関係についてもっと社会での理解が深まることが大切だと思います。前頭側頭型認知症の方は、ものを取ってもそれが悪いことだと認識していません。しかし、万引きで捕まるとそのまま警察に拘留されてしまう。

刑法上、認知症の方は守られるので、最終的には釈放されて帰って来られるんですが、もし認知症の症状であることに気がつかれないまま、常習累計窃盗犯として懲役刑になったりすると大変です…。

くらたま

くらたま本当に悲しいことですよね。そういったことも認知症の方が増えるのに伴って変わっていくべきことだと思います。

柴谷

柴谷そうですね。1963年、100歳以上の方は153人しかいませんでした。しかし、2022年には9万人を越えました。2050年になったら50万人を超えるという予測がある。「今こそいろいろなことを考えていく時期なん違うかな」と思いますね。

くらたま

くらたまおっしゃる通りです。幸せに天寿をまっとうできる方が増えるためにも、今見直すべきことはたくさんあると思います。柴谷さんのように複数の肩書きを持って介護問題に向き合う方は本当に貴重だと思います。これからの活動も応援しています!

柴谷匡哉

1968年、大阪府八尾市生まれ。神戸大学大学院経済学研究科修了。元大阪府議会議員、税理士、行政書士。26歳で大阪府柏原市にて社会福祉法人明寿会を設立。特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなどを運営。のみならず、自ら社会福祉士、介護福祉士、ケアマネージャーとして福祉・介護の最前線で活動している。認知症予防をテーマにした講演会を全国各地で約150回開催。のべ1万人以上が参加して好評を博す。柴谷氏が運営する特別養護老人ホームには、日本およびアジアで最高齢、世界で3番目の長寿である巽フサさん(115歳)が入居している。