ご無沙汰しています。『真相報道 バンキシャ!』(日本テレビ系)では、コメンテーターとしてよくご一緒させていただきましたよね。懐かしいです。

ご著書の『旅の作法、人生の極意』を読ませていただきましたが、とても面白かったです。奥様との旅行のお話など、素敵です。

奥様と毎日一緒にいらして、ふれあうことで、計り知れないエネルギーをもらっていらっしゃるんですね。

今回のゲストは小説家の山本一力さん。2度の離婚や幾度もの転職、経営していた会社の破綻…莫大な借金を返済するため40代半ばにして小説を書き始めたという山本さん。2002年、『あかね空』で第126回直木賞を受賞し、以降人気作家として活躍しています。山本さんは2019年に自らの人生論を綴った『旅の作法、人生の極意』を上梓しました。今回は漫画家くらたまが山本さんの人生観、はたまた介護について話を聞きました。

10代で旅行会社の添乗員になり、その後、様々な職業を経て直木賞作家になった山本一力さんが、旅を通して学んだことを開陳する人生論。人気作家になった今でも、日本、アメリカ、中国などを旅しながら各地で時代小説を書いている山本さん。旅先ではトラブルがつきもので、そんな「事件」を乗り越えるたびに人生の引き出しが増えていったと山本さんは述べます。作家のホンネや創作秘話も散りばめながら、生き方についても考えさせられる珠玉のエッセイ集。

くらたま

くらたまご無沙汰しています。『真相報道 バンキシャ!』(日本テレビ系)では、コメンテーターとしてよくご一緒させていただきましたよね。懐かしいです。

ご著書の『旅の作法、人生の極意』を読ませていただきましたが、とても面白かったです。奥様との旅行のお話など、素敵です。

奥様と毎日一緒にいらして、ふれあうことで、計り知れないエネルギーをもらっていらっしゃるんですね。

山本

山本そうだね。人と面と向かってふれあうというのは、人間というか生き物全体の本能かもしれない。

例えば、相手に心を許しているというときは、わざわざ言葉で言わなくても寄り添ってそこにいるだけでお互いに通じるよね。

ところが、今の人たちってこういう本能の領域の部分がへたっている気がする。本来、言葉というのは、単なるコミュニケーションツールなんだよね。「目は口ほどにものを言う」って昔から言うけど、目だけではなくて、相手を思う気持ちは体から滲み出ていくものなんだよ。

くらたま

くらたまなるほど…。わかります。

山本

山本でも、インターネットが普及し始めたあたりから、みんなものすごく饒舌になっている気がする。

それで、饒舌になった分、細かいところまで全部言わないと相手に伝わらなくなってしまった。本能が薄くなったというべきか、いわゆる「行間を読む」ということが薄らいでいるんだね。

くらたま

くらたま改めて考えてみると怖いことですね…。

山本

山本そう、まさに怖いこと。言葉を扱うはずの編集者を相手にしても「そこは察してください」という部分が通じにくくなったと思うことがある。行間を読むとか、書かれていないことを汲み取って咀嚼するとか、そういうことができなくなっているのかなと思う。

俺が20代の頃は、先輩から「日本人は心があるから、言葉がなくても通じる」とよく言われていた。

例えば、アメリカではいろんな人間がいっしょくたになっているから、共通の理解をするために「こんなことまで言葉にするのか」というところまで言わなくてはならないんだけど、間違いなくいま日本もそうなってきている。これは窮屈な時代だね。

新型コロナによる緊急事態宣言下でも、テレビで毎日いろんな人が「あれが足りない」「これが足りない」って文句ばっかり言ってるけど、本質的なあたたかさがない。こういう人たちの言葉はちょっと聞いている分には面白くても、すぐに飽きが来てしまうと思う。

俺にとって大事なのは、「推敲」なんだよね。これは文章を書くときだけに限らならい。相手に対して自分の言葉がどこまで伝わっているか、自分のひとりよがりじゃないか、自分で毎日推敲している。

人生とは、推敲の繰り返しだと思う。今日やったことを夜になって振り返って、「あれはまずかったな」とか「次はここを気をつけよう」と繰り返していけば、自分の厚みになっていくと思うんだよね。

近ごろ、「格差社会」とよく耳にする。その大半は貧富の格差を指しているようだが、留意すべきは「教養、人間力の格差」ではなかろうか。

(『旅の作法、人生の極意』P65より引用)

くらたま

くらたまそう信じたいですね。そうだといいな!

山本

山本あなたはもうやっているから大丈夫だよ。

くらたま

くらたまどうでしょうか(笑)。

くらたま

くらたま先生の健康法についてもお聞きしたいと思っていました。先生は、奥様と毎晩、スロージョギングをされているんですよね?

山本

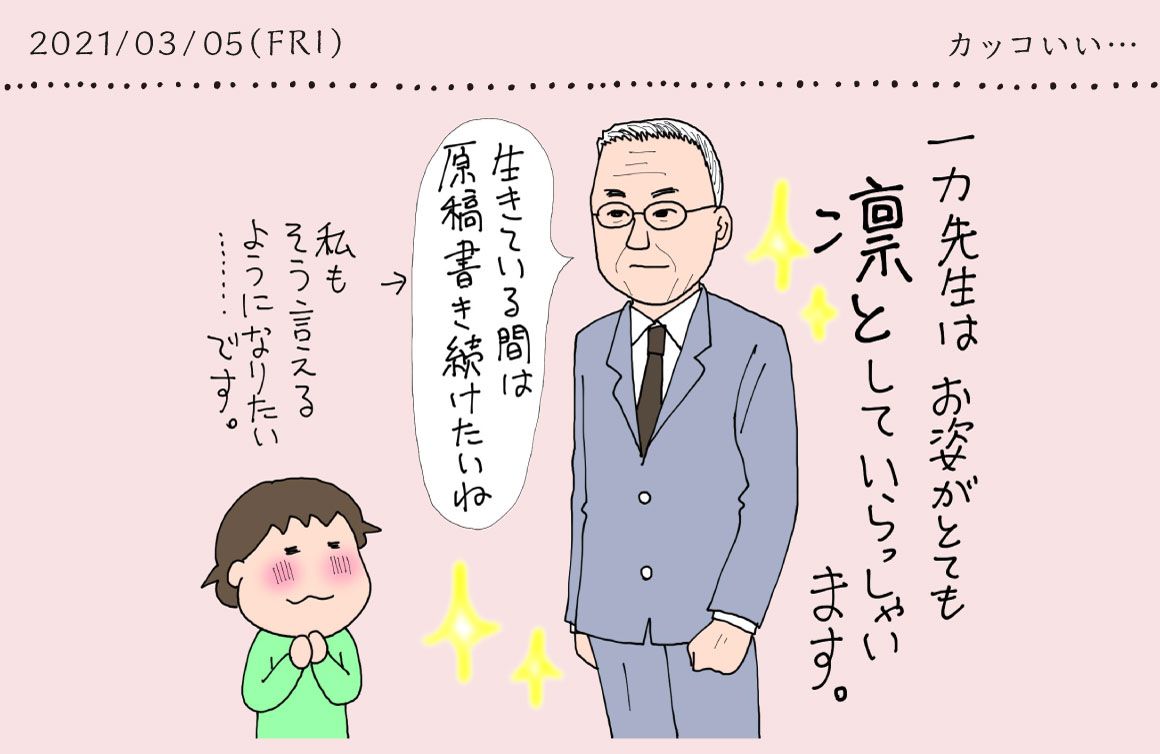

山本そう。俺は生きている間は原稿を書いていたいし、読んでもらえる作品にしたいと思っている。そのためには、俺自身が健康じゃないとできないじゃない?

加齢とともに能力はどうしても減退するんだけど、スロージョギングをやることで衰え方を止められるかなと思って、もう10年くらい毎晩走っている。

いかに速きことを求められても、ひとが成熟するには相応の時間が必要だ。時満ちたのちに漂い出ずる薫りの、なんと味わい深きことか。

(『旅の作法、人生の極意』P92より引用)

くらたま

くらたますごいことですね!

山本

山本自分のことなんだから簡単だよ。

死ぬまで原稿を書きたいという大きな目標があって、自分ができることを考えれば、そのためにはまず「健康でいること」が大切なんだよね。

くらたま

くらたま続けていくことで何か変わったこととか、感じたことはありますか?

山本

山本例えば冬の夜は、空気が凍てついていて、星も月も動いてるのがよくわかる。

「あれ?昨日の月はもうちょっと手前にいたのにな」とか思いながら走るのは楽しいよ。「地球って動いてるんだなあ」って改めて実感することができるからね。

くらたま

くらたま自然を感じることができるんですね。

山本

山本うん。近所の運河のまわりは街灯がないから、特によく見える。真冬の夜空に散っている星を見るのは、案外いいもんだよ。

あとはジョギングのほかにホットヨガもやっている。体に良いことはみんなカミさんのアイデアでやり始めるんだ。

くらたま

くらたまホットヨガもやられているんですね!

山本

山本そう。銀座のスタジオに通っているんだけど、はじめた当初、じいさんは俺だけで気恥ずかしかったね。

でも、レッスンが始まると、みんな集中するから誰もそんなことを気にしない。あのときに他人の目を気にするのは、自分の意識の問題なんだと悟ったね。だってヨガのポーズに集中したら、周りなんか関係ないから。

以前ニューヨークに行ったときにも、ホットヨガのスタジオを見つけてカミさんと入った。すると、俺よりも年上のおっさんがパンツ一丁の姿でポーズを取っていたんだ。

その姿は、「自分ができることを自分でちゃんとやっている」と語ってくれているかのようで本当に見ていて美しかったな。

銀座は女性が多くて無理だと思ったけど、帰国してから俺もパンツ一丁でヨガをしてみたら、汗がしたたり落ちて、とても気持ちが良かった。

「今まで俺はなんでTシャツを着てたんだろう?」って思ったね。今の時代、情報はいくらでもあるんだけど、やっぱり自分で体験したことには敵わない。

くらたま

くらたまなるほど。体験談を読むのとではぜんぜん違いますね。

山本

山本体験談なんて、往々にして盛ってるでしょ?自分でやれば、「こういうことだったのか」とわかるからね。

くらたま

くらたま奥様とスロージョギングやヨガをされることは、先生にとって大きなことですか?

山本

山本大きいというか、それが「すべて」じゃないかな。たまに仕事の都合で1人で走ることもあるけど、すぐに帰ってきちゃう(笑)。

「生きていく」っていうことは、一言で言えば「感謝」だけあればいいと思うんだよ。

これがあれば、自分がものすごくハッピーだもの。宗教家みたいに思われると嫌だけど、本当に感謝するって、すごく重要だよね。

くらたま

くらたまなるほど…。先生のようなまっすぐな強いお気持ちは、どうすれば持てるようになりますか?

山本

山本気持ちは、誰にでもあると思うよ。形にしようがしまいが、そんなことはどうでも良いと思う。突き詰めれば「感謝」だから、それを自分の「杖」として持っていたら、見え方は全然違うと思う。

「足りない、足りない」って思って生きるか、「ありがたい」と思いながら生きていくかで、人に対してというよりも、自分の心がラクになる。心がラクになったら、生きていくのがラクになる。

くらたま

くらたま本当にそうですね。

山本

山本どんなことでもいいから、「今日もちゃんと生きることができた」と思えることは、ものすごいことだよな。

俺は今度の誕生日で73歳になるんだけど、73年もの間、こうやって生きてこられたことはすごいことだと感謝したいと思っているんだよね。

くらたま

くらたま先生はお元気でご活躍ですけど、いま日本では介護とか高齢化社会としきりに言われていて、不安を感じている人も多いと思います。先生はどうお考えですか?

山本

山本答えは簡単。俺はあと2年で75歳になって後期高齢者だけど、突然なるわけじゃない。

俺にしたらまだ2年あるし、「後期高齢者になったらどうしよう。何をしてもらおう」とネガティブに考えるんじゃなくて、自分で自分のことをただやっていけば良いと思う。

介護問題っていうけど、「問題」にしているのは本人だよね?

「自分たちがその年になったらどうしよう?」と問題視するんじゃなくて、その年になるまでの時間を自分事として捉えて今から準備すれば良い。

新型コロナを通過儀礼と考えて、うがいや手洗い、接触を避けて乗り越えることができれば、介護も乗り越えられると思えるよ。

ネガティブなことを言っている限り、答えは出てこない。今からやれば良いんだよ。まずは新型コロナを乗り越えるために家族と話し合って、自分で工夫してね。

その先に介護が出てくるかもしれないけど、「どうなろうが、俺はこう生きる」と思っておく。

くらたま

くらたま俺はこう生きるか…。

山本

山本与えられたものに従うのは、俺は好きじゃないからね。毎日原稿を書いて、必死でギリギリにやり続けていくことで、明日の朝が見えるわけじゃん?

2025年問題か何か知らないけど、問題だと言いたがるやつは、ただ言いたいだけだよ。昔、コンピューターの「2000年問題」だって、何もなかったよね。

くらたま

くらたまありましたね。なんてことなかったですね(笑)。

山本

山本数値化するとわかりやすいんだよ。「俺はこういうところまで考えてるぞ」って問題にしたいだけ。まずは、自分でどうするかを考えることだよ。

「介護される側になったときには俺はこう生きよう」「俺の生き方はこうだ」と内に秘めておけば良い。

山本

山本人間関係は、お互いに感謝と喜びがあれば良いと思うんだよね。介護も同じで、「介護する側」と「介護される側」で、二項対立のように考えられているけど、俺はそうじゃないと思う。

感謝と喜びがあれば融合できる。相手に対して不満や足りないものを探すだけじゃ駄目。介護は、それを自分で思い返す良いチャンスだと思うね。

くらたま

くらたまなるほど…。以前からそう思っていらっしゃったんですか?

山本

山本そんなことはありえないよ。俺だってさんざん自分勝手に生きてきて、2回も離婚したわけだし。

こう考える一つのきっかけになったのは、1994年に富岡八幡宮のすぐそばに越してきたことかな。

土地の人は、毎日、八幡さんの参道を通り抜けるときに社殿に向かっておじぎをする。保育園に行っているような子どもも、おばあさんも老若男女問わず、みんな頭を下げてね。

そこで知り合った土地の長老みたいな人から聞いた2つのことが、今も自分の杖になってるんだ。

一つは、「社殿につながっている参道は神様の通る道だから、人は真ん中でなく端を歩く」ということ。もう一つは「お賽銭をあげてお祈りするときは、お願いじゃなくて『今日も息災に過ごせてありがとうございました』と感謝する」ということ。

お賽銭をあげるときは、つい「ああしてくれ」「こうしてくれ」って言うじゃない? そうじゃなくて、ただ感謝するんだ…ってね。ショックだったよ。

くらたま

くらたまそうなんですか!?知りませんでした…。

山本

山本最近は、こうやって年長者がたしなめることもあまり多くないよね。年長者である俺たちが「背中」で示さないと、後についてくる若い衆がかわいそうだよな。

くらたま

くらたまそういう素敵な背中を見たいし、自分も見せたいものですね。

山本

山本俺に残されている時間がどれくらいなのかわからないけど、若い者に背中を見られているという意識を常に持っていたいよね。

くらたま

くらたまある人とない人では、佇まいが違うからわかりますよ!

山本

山本そこだよね。普段そうやって生きている人たちって、もはや言葉がいらない。佇まいからその人となりがわかってしまう。饒舌は無用だよ。

声高な主張はしなくても、所作に思いを込めていれば、気持ちは通ずるのではないか……。

(『旅の作法、人生の極意』P142より引用)

くらたま

くらたま自分の心のありようの問題ですよね。最近は、新型コロナでなかなか人にも会えず、私もだんだんと気持ちが落ちてきているのを感じます。でも、なんとか人に見せられる背中にしたいです。

山本

山本自分で元気をつけないと、誰かがつけてくれるわけじゃないからね。

くらたま

くらたまそうですよね!

山本

山本大丈夫だよ!あなたは才能があるんだから。めんどくさいことは考えないで、いろんな形で外に向かって示していけばいいんだ。やりゃあいい!ってこと。

くらたま

くらたま「やりゃあいい!」そうですね。やらないとね。面倒くさがってる場合じゃないですね!

1948年、高知県生まれ。小説家。東京都立世田谷工業高等学校電子科卒業。1997年、『蒼龍』で「オール讀物新人賞」を受賞してデビュー。2002年、『あかね空』で第126回直木賞受賞。2015年、それまでの業績に対して長谷川伸賞を受賞。著書に『ジョン・マン』『損料屋喜八郎始末控え』『長兵衛天眼帳』のシリーズ、『峠越え』『まいない節』『だいこん』『銀しゃり』『ずんずん! 』などの小説のほか、エッセイ集に『大人の説教』『男の背骨』など多数。