落合さんが、ご自身で介護を経験されていたことを文字に起こそうと思われたきっかけは何だったんですか?お母様の介護をされていた時から考えていたのでしょうか?

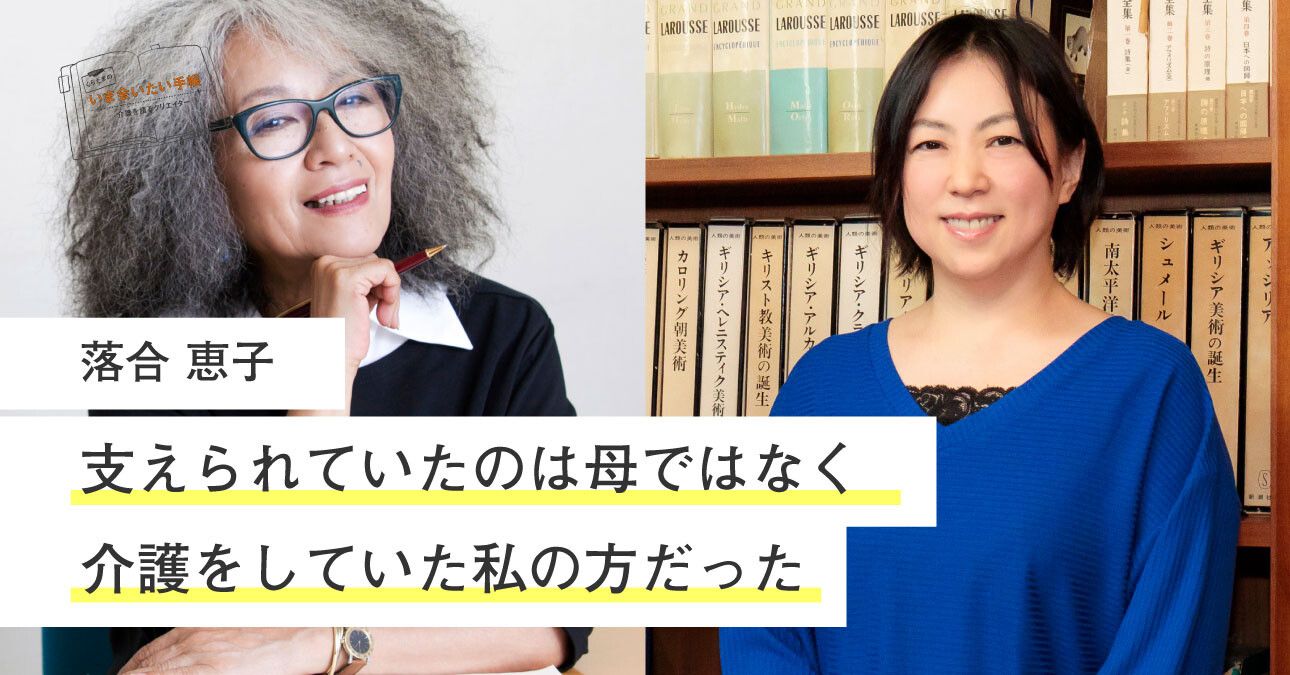

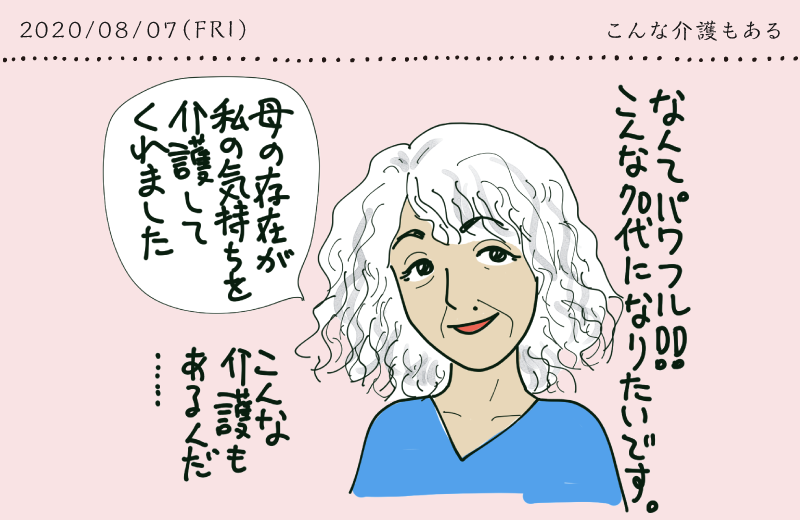

今回のゲストは作家の落合恵子さん。自身の母親を7年間にわたり自宅で介護していた経験を持つ落合さんは「母という存在が、私の気持ちをケアしてくれていた」と振り返ります。2018年には『泣きかたをわすれていた』を発表し、小説という形で改めて介護体験を綴っています。落合さんはなぜ、在宅介護を選んだのか。漫画家くらたまと(オンラインで)語り合いました。

- 構成:みんなの介護

「もう、泣いてもいいんだよ」。冬子、72歳。7年にわたる認知症の母の在宅介護を経て、母を見送ったあの日から10年。愛する人たちを見送ってきた冬子は、いま自らの終わりを見据えはじめる――。自身の母親を在宅で介護した経験をもとにした、著者21年ぶりとなる傑作長編小説。

母にまつわる介護の話は書き終えた

くらたま

くらたま 落合

落合『泣きかたをわすれていた』は小説の形で書いたものですが、それまでに新聞連載で『母に歌う子守唄 私の介護日誌』というエッセイをリアルタイムで書いていました。

新聞連載という性質上、私の中に少しの制約がありました。まさに介護されている方が読んでいたこともあり、微妙に書けないところがあったんです。

くらたま

くらたま新聞ですからいろんな方が見てしまいますもんね。

落合

落合母を見送った後、書けなかったこともきちんと形に残しておこうという気持ちがどんどん大きくなっていったんです。

介護中、どうしたらいいかわからなくて、母に思いはぶつけられないから壁にあたっていたりとか。そのような苛立ちも含めてですね。

新聞連載から小説にたどり着くまで10年近くかかりました。

くらたま

くらたまそんなに?そのような思いが膨らんできて、この作品に行き着いたということですね。

落合

落合そうですね。当時、自分の中で負の感情が強くなればなるほど、それと違う方向のもっと前向きな方向に自分を持って行こうとしました。毎回原稿の最後は無理やりふっと笑えるようにしていました。

できるだけ正直に書いてはいたんですが、「どこか違うんじゃない?」という思いが自分の中にずっとありました。

くらたま

くらたまなるほど。それは書き手としてすごくよくわかる。

落合

落合自分のために書いているけど、当然ながら読む人がいる。介護は特に読み手のことも考えなきゃいけない。

くらたま

くらたまそうですよね。介護をされる時って、やっぱりほとんど誰もがはじめての経験で、いろいろな人の体験が気になると思うんです。

書き手である落合さんも、実際に介護をしていた当時、何かそのような本を読んだりはありましたか?

落合

落合私が介護をしている当時は、介護の本というと専門家による本くらいしかありませんでした。あとはほんの少しのエッセイ集でした。

ですので、つまづきながらも一生懸命に、たまに笑ったりしながらも実際に介護している様子を書きたいという思いがあったんです。

『泣きかたをわすれていた』を書き終えて、母にまつわる介護の話は一応終わったなという感じです。

わたしが自分の意志で母を介護することが、フェミニズムに対する裏切りになるとは思えないな。誰に強制されたわけでもなく、自分の意志でそうしたいから、そうしている…(中略)…わたしは他のひとに勧めもしないし、強制もしない。それぞれがそれぞれ望む形で介護を受け、介護を差し出せるような社会を望んでいることに変わりはないけど

(『泣きかたをわすれていた』P31-32より引用)

くらたま

くらたま私はまだ介護の経験をしたことがないのですが、落合さんの思いがなんだか熱量として伝わってきました。

落合

落合私、熱量高すぎるのかしら(笑)

在宅介護が精神的に楽な方法だった

落合

落合くらたまさんの親御さんはおいくつですか?

くらたま

くらたま70代後半です。

落合

落合でしたら私と同じくらいですね。私は今年、後期高齢者と呼ばれる年代になりました。今度は介護される側なんですが、年を重ねた人間が年を重ねたことに対していつもネガティブに考えざるを得ない社会って間違っていると思う。

どうしても今の社会ってそうなっちゃうじゃない?だからってどうするべきかはわからないのですが、不公平さは声をあげていきたい。

くらたま

くらたまそうですよね。変えていきたいですよね…。

落合さんはお母様を介護するときに、施設に入れるという選択肢もあったと思うのですが、それは考えなかったのですか?

落合

落合心の奥底で、すでに私がみるって決めていました。母も祖母を在宅で介護していたので、その姿がずっと私のなかにはあったんです。母自身もそれを望んでいるだろう、と。

くらたま

くらたまそうだったんですね。

落合

落合友人たちはこんな施設もあるよとか、紹介してくれたりもしましたが、迷いはありませんでした。

それに、例えば認知症の母に「ここを押せば誰かが来てくれるよ」とコールのベルを渡しても、部屋で1人きりでいて、誰かを呼びたいという時にそのこと自体を忘れてしまっていたらどうしよう、という不安もありました。

パーフェクトにはできないかもしれないけど、在宅介護で私がそばにいるしかないと思っていたんです。

いまでも私の考えがよかったのかはわかりません。私の本を読み、親を施設に入れてしまった自分を責めているというようなお手紙もたくさんいただき、「責める必要はない」というメッセージをその後、何度も書きました。

さまざまな選択肢のなかから、それぞれがベターと思う方法を選べばいいのです。

くらたま

くらたまでも、肉体的にはかなり大変ですよね。

落合

落合はい。でも、私には在宅介護という方法が少なくとも精神的には最も楽だったんですね。

くらたま

くらたま何が1番楽かは人によって違いますよね。

落合

落合家族の形がそうであるように、介護の仕方も人によって違うし、それを1つにしなきゃいけないなんてありえないです。

私がある日突然消えたら、母はどうにかなってしまう

くらたま

くらたまお母様はどのような方だったんですか?

落合

落合私の母はとても穏やかで誠実な人でした。「ありがとう」と「ごめんなさい」という言葉をとても大事にしていました。

一緒にお風呂に入って背中を流すと何度も何度も「ありがとう」と。「そんなに何度もいう言葉じゃないよ」と伝えていたのですが(笑)。

今でも母の「ありがとう」という声が耳から離れません。

くらたま

くらたま素敵なお母様ですね。

落合

落合そして母は、他者に対してとても優しくて、心を開く人でした。

そんな母を見て、最初は単純に素晴らしいと思っていたのですが、ある時ふと、お母さんは自分が他人からして欲しかったことを自分がすることで、心にできた空洞を埋めようとしているのかなと思いました。そう思うと悲しくなりまして、それも『泣きかたをわすれていた』に書きました。

もっとわがままでいいんだよ、お母さんの人生だからって、何度も伝えていました。

くらたま

くらたま小説に「子どもの頃、わたしが最も恐れていたのは、わたしが母より先に死ぬことだった」とありましたが、なんだかそれは珍しい考えですよね。どうしてそのような考えになったのでしょうか?

子どもの頃、わたしが最も恐れていたのは、わたしが母より先に死ぬことだった。母が死んだらどうしようと考える前に、わたしはわたしが死んだらどうしようと怯えることを知った

(『泣きかたをわすれていた』P65より引用)

落合

落合私は終戦の年に生まれたのですが、そんな時代に、母は周りの反対を押し切ってシングルマザーとして「私」を産みました。

子どもが1つの大きな支えであったとすると、その支えである子どもが突然消えてしまったらと考えること自体、恐ろしかったです。

「私がある日急に消えたら母はどうにかなってしまうだろう、私は消えてはいけない。元気に母のそばにいなきゃいけない」ってずっと思っていましたね。

くらたま

くらたま子どもの頃からそう思っていたんですね。

落合

落合「親より先に自分が死んだらどうしよう」と、小さい子どもが心配していたなんてちょっと変ですけどね。

くらたま

くらたまそれほどお母様にとって自分が大切なんだっていうことがわかっていたということですね。とても素敵。私も子どもにそう思ってもらいたいです。

落合

落合母は私の人生に対して何も言わない人でした。こうして欲しい、こうしなさいとか一言も言わない。「あなたの人生だよ」って言われるんです。少しくらい干渉してよって思うくらいに。

くらたま

くらたまじゃあ本当になんでも選べる、という中で決めたのが文化放送のアナウンサーなんですね。

落合

落合「あなたの人生だからあなたが選ぶものよ」と背中を押されていました。母自身は選べなかった日々であり、私の出産など重いものを背負ってしまったということがあったから、できるだけ娘の私には、軽やかに生きて欲しいと思ったのかもしれません。

くらたま

くらたま当時、マスコミの世界に女性は少なかったですよね?

落合

落合そうです。それもあって、山ほど面接を受けては落ちていました。その時も何も言わなかったですし、最後に文化放送が決まった時も「よかったね」ってくらいで、ああこの程度なのかと(笑)。

誰も取り残さない社会へ

くらたま

くらたまいま、高齢化が進んでいて、でも新型コロナウイルスの影響で財政はどんどん逼迫していっていてお金もかけられないという状況だと思うのですが、落合さんはどのように変えたいと思いますか?

落合

落合公平な経済ってなんだろうと思います。いまはお金を多く持っている人はより多く持つようになり、少ない人はどんどん少なくなっていく社会じゃないですか。

政治って元来、社会の中で最も大変な思いをしている人に寄り添うべきです。そこを変えていきたい。

くらたま

くらたま本当にそうですよね。

落合

落合それと、母の介護の時に在宅ヘルパーさんや訪問介護、訪問医療の先生方にお世話になったのですが、とても大変なお仕事されています。

例えばヘルパーさんのお給料なんかはお仕事の内容に見合ったものではないですよね。大変な思いをしている人たちに向けて「素晴らしいミッションを持った仕事だ」とだけ言っておいて、給料は少ないって、大間違いだと思うんです。

くらたま

くらたまたしかに。

落合

落合あともう1つ、「人と違う」ということがコンプレックスや悲しみに感じなくてすむ社会になってほしいです。人や物事を差別するのが、いかに忌まわしいものなのかをわかってほしい。

もう少し誰もが一緒に深呼吸できる社会、誰も取り残さない社会になってほしいし、そのために私たちに何ができるか考えたいです。

くらたま

くらたま「誰も取り残さない」ことは政治や国の基本だと思いますが、現実はそうなっていないですよね。「みんなで深呼吸する」という言い方、とても素敵です。

落合

落合それぞれがそれぞれの深呼吸ができた時に心の余裕も生まれて、つらい思いをしている人に目を向けられる、という流れにつながると思います。

くらたま

くらたまいいですね。

落合

落合いま介護をしている方々はいろいろな部分で追い詰められているだろうと思うと、胸が痛いです。政治がもっとちゃんケアして欲しいと思います。

母という存在が私をケアしてくれた

くらたま

くらたま「よく老いていく」という言い方が正しいのかはわかりませんが、お母様の介護などを通して落合さんが思う「よい老い方」ってどのようなものだと思いますか?

落合

落合年を重ねるたびに欲望がどんどんなくなっていくんですよ。体力がなくなっていくと欲望もなくなっていきます。

もともと私は世間体や名誉に対する欲望はなかったのですが、今はやばいんじゃないかって思うくらい消えてしまっている。もう最期が来るのかな(笑)。

くらたま

くらたまそんなことないですよ(笑)。

落合

落合つまり私にとって「老いていく」というのは、いらないものが自分の内側からそぎ落ちていくという感じですね。だから、とても楽なんです。

くらたま

くらたま悲しくはないのですか?

落合

落合いえ、とても楽なんです。今、私にとって本当に大事なものは1つか2つくらい。あとはどうでもいいかなって思えて自由です。

くらたま

くらたま老いることで自由度が高くなっていくということですか?

落合

落合そうですね。あと、有名な哲学者の方が年齢を重ねることについて「日に日に自分のできないことが増えていく、でもそれを楽しんでいる」とおっしゃっていました。そういう考えもありだな、とも思いますね。

くらたま

くらたまいいなぁ。そう思うと自然に年を重ねることを受け入れられます。

落合

落合最後に1つ、お伝えたいことがあります。

私が母を介護していたのは事実です。でももしかしたら、母に私が支えられていたんじゃないかなって思うんです。

くらたま

くらたまえ、それはどうしてですか?

落合

落合母がいるから私は急いで帰ろうと思う、そう思える人がそこにいることの幸せ、という感じでしょうか。

介護していたつもりの母という存在が、私の気持ちをケアしてくれていたんじゃないかと思います。

「もう泣いてもいいんだよ」 そんな声が聞こえるような気がした。わたしが愛した、そして見送ったひとたちの誰かの声に思えた

(『泣きかたをわすれていた』P221より引用)

くらたま

くらたまそれは振り返ってみて思ったんですか?

落合

落合はい。

くらたま

くらたまいま、介護などで悩んでいる方も、いざ介護が終わった後にそう思う方も多くいるかもしれないですね。そう感じられたら大成功ですよね。

落合

落合うれしいです。あの時ああすればよかったとまだ思う部分もあるので、くらたまさんの「大成功」という言葉は、私にとって宝です。

落合恵子

1945年、栃木県生まれ。作家。子どもの本の専門店「クレヨンハウス」と女性の本の専門店「ミズ・クレヨンハウス」、オーガニックレストランなどを東京と大阪で主催。『月刊クーヨン』、オーガニックマガジン『月刊いいね』発行人。主な著書に『自分を抱きしめてあげたい日に』(集英社新書)、『母に歌う子守唄 私の介護日誌』(朝日文庫)、『三匹の犬と眠る夜』(平凡社)、『てんつく怒髪――3・11、それからの日々』(岩波書店)など多数。