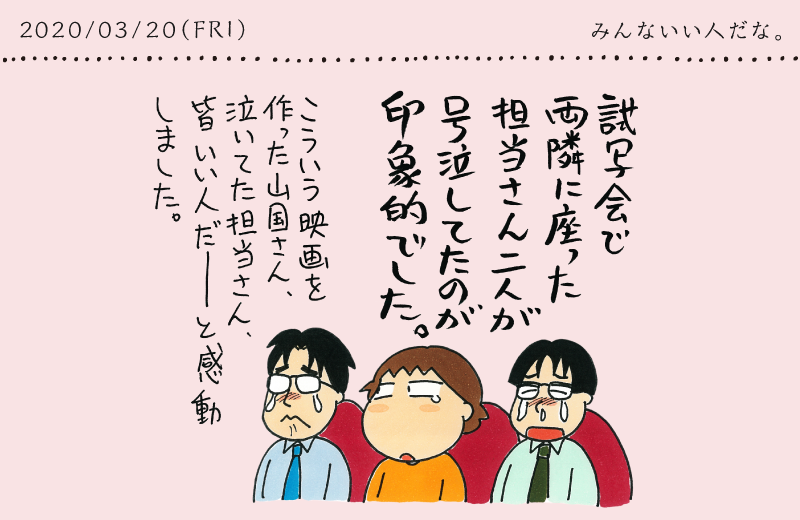

映画『ケアニン~こころに咲く花~』(4月3日より全国順次公開)を試写で拝見しました。もう編集者と号泣でしたよ。すばらしい映画でした。

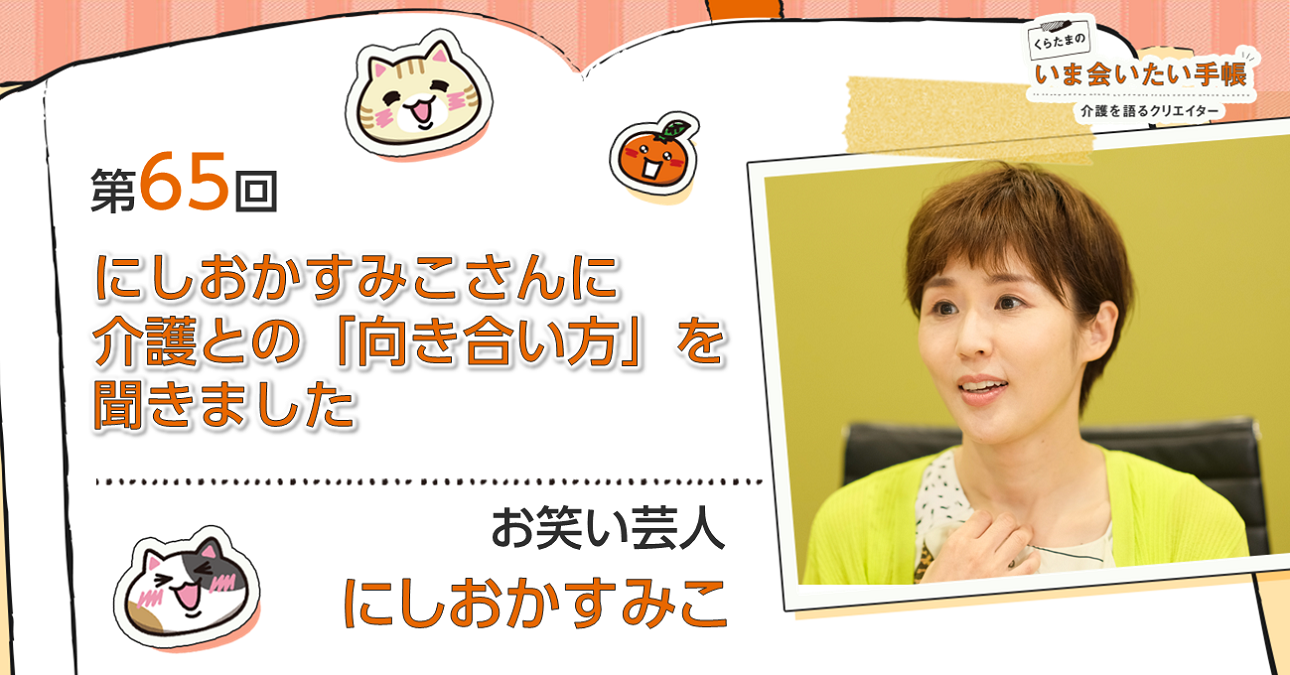

「ケアニン」とは、「介護、看護、医療、リハビリなど、人の『ケア』に関わり、自らの仕事に誇りと愛情、情熱を持って働いている全ての人」を指す造語です。今回のゲストはそんな「ケアニン」の生みの親であり、映画『ケアニン~あなたでよかった~』(2017年)、『ピア〜まちをつなぐもの〜』(2019年)、『ケアニン~こころに咲く花~』(2020年4月3日より全国順次公開)などの作品を手掛けた映画プロデューサーの山国秀幸さん。漫画家くらたまと「ケアニン」について語り合いました。

- 構成:みんなの介護

小規模施設から大型の特別養護老人ホームに転職した介護福祉士の主人公・大森圭。しかし、「多くの利用者に対応するため」という目的の元に、効率やリスク管理を優先する運営方法に、大きな戸惑いを隠せないでいた。そんな中、認知症の老婦人・美恵子が入所してくる。美恵子のことを自宅で介護していた夫の達郎は、施設を信用できず、担当の圭にも厳しくあたるが…。

「ケアニン」=「ケアする人」

くらたま

くらたま 山国

山国ありがとうございます。

くらたま

くらたま「ケアニン」というのは、山国さんが作った言葉なんですか?

山国

山国はい。「介護、看護、医療、リハビリなど、人の『ケア』に関わり、自らの仕事に誇りと愛情、情熱を持って働いている全ての人」という意味の僕の造語です。

くらたま

くらたまやっぱり…。いい言葉ですね。介護職にもいろいろあって、「教師」とか短く職業を指す言葉はないですからね。

山国

山国そうなんです。最近は「ケアニン」も少しずつ浸透してきているようで、SNSなどでも「ケアニン@〇〇(自分の名前)」というようなのを見かけるようになりました。映画にもなった「海猿」(「海上保安官の潜水士」を意味する漫画のタイトル)みたいになればいいなと思っています。

くらたま

くらたまいいですね。こういう「もやっとしてるもの」に名前がつくと、概念がバシっとはっきりしますからね。それに比べて私の造語の「だめんず」なんかネガティブで…。

山国

山国いやいや、めちゃくちゃ定着してますよ(笑)

くらたま

くらたまありがとうございます(笑)。 そもそもなぜ映画で「ケアニン」を取り上げようと思われたのですか?

山国

山国以前から市民上映会に興味がありまして。学校や公民館などで地域の人が集まって一緒に映画を観て、終わったらみんなでトークをするというのが素敵だなと思っていたんです。

それで、市民上映会に合うテーマを考えました。妊娠・出産や消防団をテーマにした映画などは作られていて、既に大きく広がっていましたが、「介護はどうだろう?」と思ったんです。

映画を観た人が「介護職っていいな。やってみたいな」と思ってもらえるような作品にすれば、上映会で広がるのでは、と最初はビジネス的な発想で考えていました。

くらたま

くらたまなるほど。

山国

山国それで、参考になる漫画や小説を探したら、意外にないんですよね。

そこで自分で取材を始めたんですが、こんなに身近なことなのに、何も知らない自分に驚きました。

始めは「特別養護老人ホーム」と「有料老人ホーム」の違いすらわからなかったんです。

くらたま

くらたま私もわかんないです…。

山国

山国実際に現場に行ってみると、ものすごく素敵な介護職員さんがたくさんいました。みんな介護の仕事が好きで、キラキラしてるんですよ。お話を聞いていて、僕自身が感動したり、勉強になったこともたくさんありました。

だから、「これはちゃんと彼らと向き合って、自分自身も含めて誰もが介護や認知症について考える作品にしなくては」と決意したんです。

作品は介護のプロも観ますから、いろんな人に読んでもらって意見をもらいながら、原作や脚本を書き直していきました。撮影現場にも、介護監修に入ってもらいました。できるだけリアルにしたいと思っていましたから。

くらたま

くらたま山国さんは、介護のご経験はあるんですか?

山国

山国よく聞かれるんですけど、今までは介護とは無縁の人生でした。祖母は102歳で今も元気なんです。一人でトイレにも行けるし。

くらたま

くらたまそれはすごい!

山国

山国とは言え、今はそうでも、介護は避けて通れないですよね。

くらたま

くらたまそうですよね。ご家族がいない人だって、自分が介護を受ける側になるかもしれないし。

施設の取材は、いつ頃から始められたんですか?

山国

山国『ケアニン』の1作目の準備は、6年くらい前ですね。現場では「目からうろこ」のようなことばかりでした。

くらたま

くらたま私は漫画と小説が大好きで、いろんな作品を読んできましたけど、確かに「ケアニン」が主人公の作品はほとんどないですね。関わっている人はとても多いのに。

山国

山国そうなんです。介護をしている家族など当事者の作品はけっこうあるんですけどね。だからこそ「ケアニン」の現場はぜひ伝えなければと思いました。

くらたま

くらたま大正解ですよ。私は「ケアニンて何?」から始まりましたけど、すばらしいネーミングです。

私は2作目しか拝見してないけど、前作の反響があったから2作目もできたんですよね。

山国

山国はい。おかげさまで前作『ケアニン~あなたでよかった~』は、劇場公開(2017年)の後から海外も含めて1300回以上上映されていて、まだ広がっています。

くらたま

くらたまそんなに?

山国

山国自主上映会なので、1300回ということは、それだけ主催者がいて、全国各地のいろんな町で企画から人集め、当日の運営までが行われているということです。

商店街に「認知症で人生終わりになんて、僕がさせない」というポスターを貼ってくれて、町のみんなが観に来てくれる。これは、町づくりでもあると思うんです。

映画業界に転職して「居場所」をつくる

くらたま

くらたま山国さんは、もともと映画業界にいらしたんですか?

山国

山国映画業界に入ったのは、40歳になる少し前です。それまではゲームなどエンターテインメント業界にいました。

子どもの頃から映画が好きで、憧れだった映画業界に転職したものの、まったく居場所がなかったです。それに映画はだいたい赤字なんですよね。

大手だって大変なのに、後進の自分がやるにはどうすればいいかなって考えた時に、市民上映会にたどり着いたんです。すごくいい雰囲気で映画を観てもらえますから。

くらたま

くらたま漫画もそうですけど、映画業界も厳しいですよね。『ケアニン』はプロデュース力の勝利ですよ。どんなヒット作でも、商店街の人たちに選ばれるようなテーマでなければ上映できませんから。

山国さんのお考えには感銘を受けました。

山国

山国生き残るための一つの方法だったんですけどね。映画業界に入ると、子どもの頃から映画好きな人がそのまま就職している方がたくさんいました。別の仕事をして、回り道をした僕だからこそできる映画の作り方を見つけて、その「居場所」がようやくできた気がしています。

くらたま

くらたま『ケアニン』をつくるまでは大変でした?

山国

山国そうですね。最初はメジャーと同じ手法で「当たる企画」をひたすら探していました。でも、大手にはかないっこないと気づいて、自分ができることを考えたのです。

くらたま

くらたま自分なりのアプローチ方法を見つけられるって、すごくいいですね。見習いたいです。

山国

山国市民上映会は本当にいいですよ。以前観ていただいた方が、「『ケアニン』が母と観た最後の映画になりました」とご連絡を下さったことがありました。

「母に映画をみせたかったけれど、(高齢で)シネコンのようなところは無理だったので、近くの市民会館で一緒に観ることができてよかった。一生この映画を忘れません」と。

これ、しびれません? 自分の映画をそんなふうに言われて…。

くらたま

くらたまプロデューサー冥利につきますね。

山国

山国主催者も観た人もみんな喜んで、来てくれた人たちは帰りに一緒にお茶を飲んでいろんな話をして。これはシネコンではできないですよ。上映会の準備が縁で結婚した人もいるんです。

くらたま

くらたまそれはうれしいですね。市民会館は日本中にありますしね。

山国

山国やっぱり映画って、「誰と観るか」「どこで観るか」が大事なんですよ。今は機材の質もいいので、映画館以外でも上映できますから。

くらたま

くらたまビジネス目線から入っても、結果として「いいものが生まれる」というのは、私には勇気をいただけるお話です。

山国

山国介護や認知症を知らない人たちにどう伝えるか、人生の途中から映画業界に入って、介護も認知症も知らない僕だからできたのかもしれませんね。主人公も常に新人に設定することで、映画を観る人が主人公と一緒に学んでもらえたらと思っています。

くらたま

くらたま1作目は、資金集めも大変だったのではないですか?

山国

山国それはもう大変でしたよ(苦笑) 。

出資者に映画の主旨を理解してもらうにしても、原作はないし、「本当につくれるの?」と…。

でも、1作目が広がったおかげで、2作目はスムーズに進みました。

ケアニンたちは利用者の生命に寄り添っている

くらたま

くらたま2作目は、結婚式のシーンもよかったですね。

山国

山国前作は親子、今回は夫婦をテーマにしたので、結婚式のシーンも入れたんです。施設内の結婚式は、実際にあった話なんですよ。

それで、歌もかっこいいのを入れたんです。あざといといえばあざといんですけどね(笑)

くらたま

くらたまそういうあざとさは大事です。それができるクリエイターは少ないですよ。 前作には、「看取り」の場面もあったんですよね。

山国

山国はい。事前のスタッフ会議からがっつり入れました。もうじき死を迎える利用者さんに何ができるかをみんなで話し合うんです。

本当は、一生懸命介護した方が亡くなってしまうなんて虚しいんじゃないかと思っていました。映画のシーンに入れたくないとすら考えていたんです。

でも、取材した皆さんから「看取りはぜひ入れてほしい」と言われたんです。「看取りとは、生命に寄り添うこと」「自分たちにとって、とても大切な仕事」なんだと。それを聞いて、凄い仕事だなと本当に感動しました。

くらたま

くらたますばらしいですね。「介護の現場」っていうと、ニュースで知るような「悲惨な事件」を思い浮かべてしまいがちなのに。

山国

山国どうしてもそういうイメージがありますし、映画業界としても「介護は不幸」という設定になりがちです。でも、実際はそれだけじゃないんです。

くらたま

くらたまこの映画で、「平和な施設」をはじめて観ました。介護の現場って、近くて遠い存在でしたけど、やりがいをもってできる仕事なんですね。当たり前のことなのに、イヤな思い込みが自分にもあったと気づきました。

そもそも施設で亡くなることなんて、考えもしませんし。

山国

山国そうですよね。在宅医療の映画(『ピア〜まちをつなぐもの』2019年公開)では、自宅で亡くなるケアの仕組みがあることも伝えたかったんです。

知らないことが多いと、恐怖と不安しかないですから。

くらたま

くらたまそうですね。なんてことない平和な施設の風景を見るだけでも、意味があります。

でも、生命を預かっているというのは、怖いところはありますね。不慮の事故で亡くなる方もいらっしゃいます。

山国

山国確かにそういうところもありますね。

2作目で理事長が「何か起きたらどうする」というんですけど、経営者ですからリスク管理は必要ですよね。でも、現場ではいろんなことにチャレンジしたり、工夫したりしている方々がいるんです。

くらたま

くらたまそういうケアニンさんのいる施設に入りたいですね。

山国

山国ケアニンはやさしい人じゃないと絶対にできませんね。

僕は自分のビジネスしか興味なかったのに、介護業界の人たちはみんなやさしくて、いつも利用者さんへの思いや地域や社会について語ってくれていました。

くらたま

くらたまそういうのをわかる山国さんはすばらしい。おやさしい気持ちを持っていらっしゃるんですね。

40代後半で自分の人生の「軸」になるものを見つけられたのも、うらやましいです。

山国

山国確かに若いときだったら、介護についても考え方は違っていたかもしれません。「ウケんじゃね?」みたいになっていたかも。

くらたま

くらたまそういう「人とのかかわり」に感動できる「弱さ」が、若いときには足りないんですよ。

山国

山国すっと入ってこないと思います。102歳の祖母も今後は体調を崩したりするでしょうし、介護は僕にとってもますます身近な問題になりますね。

くらたま

くらたままだまだおばあさまは大丈夫じゃないですか? 110歳以上の「スーパーセンテナリアン」といわれるお年寄りは1000人に1人くらいしかいないそうですが、おばあさまは可能性ありますよ。

今はすごいお年寄りが増えていますよね。昨年108歳で亡くなられた世界最高齢スプリンターの宮崎秀吉(ひできち)さんは、92歳から陸上競技を始めて、105歳で世界記録を達成されています。

山国

山国すごいですね。

くらたま

くらたま92歳で始めたことが実を結ぶことがあるんですよ。「自分もまだやれるかも」って思えますよね。

山国さんも私と同世代ですしね。私もそういう軸を見つけたいです。

山国

山国僕も人生の後半をどう生きるか考えますよ。まあ作品はこれからも「ど直球」で「シンプル」ですけどね。僕の映画はだいたいそうなんです。ポスターを見ただけですべてストーリーがわかると言われてます(笑)

くらたま

くらたま王道だし、「ケアニン」は、出てくる人がやさしい人ばっかりなのがいいですね。

山国

山国そうですね。NHKの朝ドラみたいに、心底悪い人間はいないんです。

「元気をもらいに来た」と言ってくれるリピーターさんもいます。「つらいこともあるけど、私を待っている利用者さんがいるからやめられない」とおっしゃって。映画を観て「また頑張ろう」と思ってくれるのだそうです。

利用者さんと向き合って現場で日々奮闘している介護職員さんたちにこの映画を捧げたいですね。映画を観て、「この仕事を選んで良かった」「明日もう一日頑張ろう」と思ってもらえればうれしいです。

そうやって、目の前のことをちょっとでもいいから変えていけばいいと思っています。

くらたま

くらたま毒気のある映画もいいですが、「ケアニン」は、同じ「映画」といっても違いますね。別の言い方があってもいい。

山国

山国そうですね。僕の会社では、事業ブランドとして「シネマソーシャル」を展開しています。「地域とともに創り、地域に届ける映画製作」ということです。映画を通じた「人が人を支える社会づくり」を目指しているんです。

校長先生が涙を流して……

山国

山国学校の上映会でもいいエピソードがあります。思春期の子どもたちなんか、最初は「は? 介護?」みたいな感じなんですが、中盤くらいから静かになって、必死に涙をこらえてるのがわかります。で、最後は泣いちゃう(笑)

くらたま

くらたまかわいいですねー(笑)

山国

山国ある中学校では、校長先生が上映後に「予定にはないけど、話をさせてほしい」とおっしゃって登壇されて、ご自身のご両親の介護体験を泣きながら話してくださったんです。

ふだんは怖い校長先生が泣いてるもんだから、子どもたちも泣いちゃって、次に登壇する僕はやりづらくて大変でした(笑)

そのあと、生徒さんたちが個別にツイッターから「家族を大切にしたいと思いました」とメッセージをくれたんです。先生に言われて書いたのではないでしょうね。子どもたちの心に刺さったんだなと励みになりますよ。

- 撮影:荻山 拓也

山国秀幸

1967年、大阪府出身。映画プロデューサー。株式会社ワンダーラボラトリー代表取締役。 市民上映会での広がりを見据えた、社会的テーマを題材としたエンターテインメント映画の原作・脚本・プロデュースを手掛けている。 主な作品:映画『ケアニン』シリーズ、『ピア〜まちをつなぐもの〜』『僕とケアニンとおばあちゃんたちと。』『天使のいる図書館』など。