入院後の生活

“食事”の問題は常に議論に

この1年入院をしていない。自分にとっては驚異的な健康状態。何が良かったのか。もちろん悪い腫瘍をとってしまったことも良かったのかもしれないし、予後も良かったのだろう。

そしてその1年、常に議論になってきたのが食事の問題である。

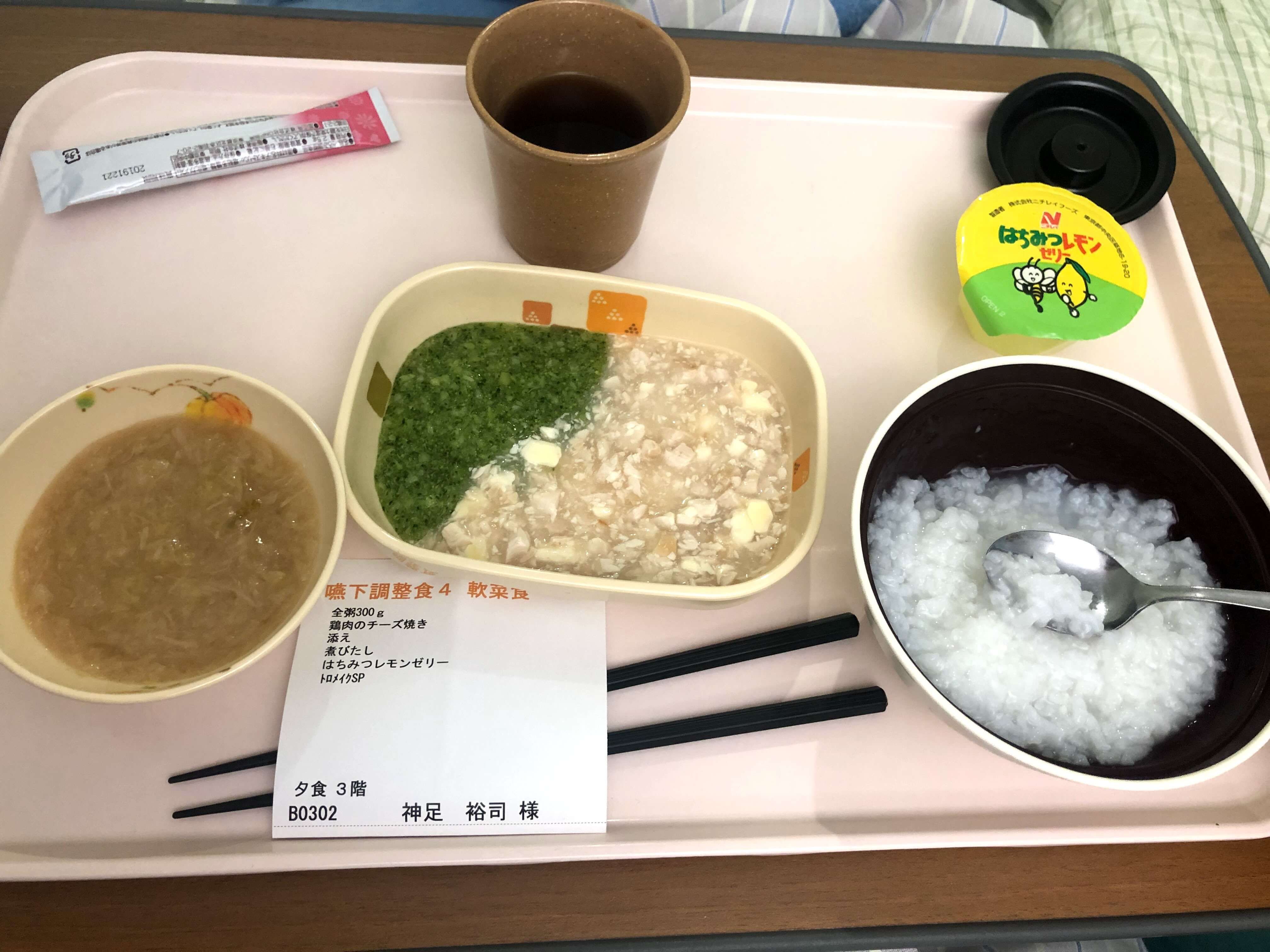

入院中の食事は、手術前後は絶食、その後は重湯、おかゆ、ペースト状のおかずなどを徐々に慣らす。それから体の状態にもよるが、とろみつきのままであったり、きざみ食や粗きざみ食であったりを経て、普通食など徐々に内臓の状態と頃合いをあわせていく。

ボクの場合、ペースト状のものか、きざみ食という指示を出されることが多い。だから普通食を食べていると言うと、「え!?」という顔をされる。

ペースト状やきざみ食にするという指示がどういうふうに出されるかと言えば、例えば訪問看護の事業所の計画表に「口の中に飲み込めない白菜が残っていました。もしかしたらペースト状のほうがいいと思われます」などと記載される。

訪問看護の方がいらっしゃる時間帯は昼食後すぐだったり、食事が終わるか終わらないかの時間帯だったりする。食卓から「お願いします」と言われてベッドに行くこともある。なので食事直後の口の中の状態がよくわかるのだ。

正直に言うと、もやしや、茎や筋のある葉物野菜、肉などは、噛んでも繊維状になって飲み込めない。だからプロの言っていることはあっているのかもしれない。

ムース食づくりが大変なのはわかる

でも食欲は湧かない…

昨年の退院直後からは、1日に1回、週に4回、晩食用に介護食のお弁当というものを頼んでいた。おかずのみ。ペースト状もしくはムース状のおかずが3種類、弁当箱に入っている。週に4回で大体1ヵ月1万円強。高い。そう思ってしまう。

魚はおもちゃのような魚の形をしていたが、ほかは口に入れてみるまで何を食べるのかが見かけからわからない。春菊の胡麻和え、サツマイモの煮物、酢の物、ムース状になっているそれを食べると確かにその味がする。当たり前だ。それらをミキシングして固めているんだから。

いろいろな味をムース食で食べられる。家でやろうと思えば相当の重労働だ。ありがたいと思うべきか…けれど、自分からスプーンを口に運ぶ気にはなれない。

朝ご飯や昼ごはんに作ってくれるパンがゆやコーンフレークにバナナ(切ってあるだけ)、ご飯粒の原型が残っているおかゆにシラスが入っていたり海苔が入っていたり、そんなものの方がよっぽど食欲が湧いた。

出かけることも多かったので、妻は離乳食をつくるような用具も購入した。USBで充電できる携帯用のミキサーも購入した。性能は…まあまあで、ものによっては完璧にペースト状にはならなかったりしたが、「ちょうどいい」ボクはそう思っていた。

チキンにかぶりつきたい…!

ボクはプロの意見を聞かない悪い人

食べやすければ食べたいと思うわけでもない。時にはフライドチキンなんていうのをガブっとかぶりつきたいし、焼肉にも行きたい。だから「何が食べたい?」と聞かれれば「肉」と答えることが多い。「焼肉を食べに行こう」そう言う。家族も「食べれないじゃない」そう思っているに違いないが、連れて行ってくれる。

焼肉屋さんで、ハサミで細かく切ってもらった肉を頬張る。クッパ(雑炊)を頼んでもらって食べる(野菜はニンジン、大根ぐらいなら入っていても食べられる)。満足の食事だ。結局、肉は口の中に残ってしまって出す。

専門家はそれをよくないと言うのだろうか?ボクは普通のものを口で食べられる間はそれでもいいんじゃないかと思っている。だから、いつも心配してくれている助言者の意見を聞かない悪い人なのだ。

口にわずかに残ったものが気管に入って肺炎になったら?そう心配するのは当たり前なことだ。

ところで、ボクが飲み込めないのは嚥下機能が悪いわけではないようだ。入院時に咽喉科でも調べてもらった。喉を通る機能はまだ衰えているとは言えない。水分もとろみをつけなくても大丈夫と診断された。

そう、もし嚥下機能が心配な場合、こうやって大学病院などで調べてもらえる。喉を食べ物が通る状態や、どのくらいその能力があるかなどをレントゲンのようなもので調べてくれるのだ。その後、食事指導の部署で相談に乗ってもらえた。どんな食材が食べやすいとか、どう調理するのがいいのかとか。

妻を中心に診断を聞き取る。この場合、ボクは調理してもらわなければならない立場なので、家族が結果を聞く必要がある。喉はほぼ大丈夫ということではあったが、喋らないので普通の人より「発声」という喉のトレーニングはされていないという話だった。

できれば発声の訓練は続けた方が、食べる機能は衰えづらいとのこと。1年前から言語聴覚士さんにも自宅に来てもらって発声の訓練をしている。それと月に二回の歯科の往診。歯の状態だけでなく言語聴覚士さんと共同で状態を見てくれている。

家族の訓練のおかげで

ボクは再び食べることを覚えた

ボクには左側に麻痺がある。だからどうしても口の中の左頬に食べ物が残ってしまう。

そういえば、くも膜下出血になって手術を終えた時、家族は医師から「頭蓋骨を開けたり閉めたりの手術でこめかみからの筋肉を切断してしまったから、ものを食べること(噛むこと)ができないかもしれない」と告げられたと言っていた。

ボクのあごは右の筋肉が頑張ってくれているのかな。発症から2年ぐらいかけて食べることを学んだ。最初は水を飲みこむことも、うがいの水を吐き出すこともできなかった。毎日毎日言語聴覚士さんや家族と訓練した。病院での食事の時間は食べることができず苦痛だった。

退院して自宅に帰ってきてからだって、食べ方も忘れてしまっている状態だった。それを繰り返し繰り返し、毎日家族が訓練してくれたから今がある。

食べるとき、人は自然に首を箸に近づけるように下に傾ける。だけどボクは、口を開けて食べ物を口に頬張ることと、体をちょっと下に傾けるという2、3の動作をいっぺんにできない。

ボクがスプーンで口に食べ物を運ぶ時に、家族はそっと背中を前に押してくれたり、スプーンを持った右手をそっと口に運べるように手を添えてくれたり…そんなことを何千回も何万回もやって、体がようやく覚えたんだという。

その頃(9年前)は、まだ自宅に通ってくれる言語聴覚士さんもいらっしゃらなかったので、家族が手探りでやるしかなかったそうだ。根気がいることだったと思う。途中で諦めていたらそこまで。普通のものが食べられることは奇跡に近いことだったのだ。だからこそ、食べられるのであれば普通のものを食べていたいと思ってしまう。

今の介護食は工夫されている

安全も楽しむことも、どちらも大切

安全を取るか、食べる機能を残したいのか、いつも関わってくれているスタッフと議論になる。食事の形状も然り。今のところムース食やきざみ食だと食欲も湧かない。だから普通の食べられるものを食べたり、キャベツを茹でたやつだったら細かく切ってもらえれば食べられるのでそれを食べたりと、臨機応変にやっている。

外食の機会も今は新型コロナの影響で減ったが、外食の時もハサミ持参。お皿の上でチョキチョキやってもらう。食べることはやはり楽しみなことだ。うまく工夫して食事を楽しみたい。

市販されているきざみ食やムース食も決してまずいわけではない。最近のものは本当によく工夫されている。感心したのは離乳食のように容器型のパックに入っているムース食。大和製罐というところが出している介護食だ。他社もいろいろあるが、ここの大人なメニューのチョイスが気に入っている。

そのままでも、ちょっと温めても食べられる。離乳食と違うところは、焼き鳥とか酢豚、筑前煮なんていうおかずやおつまみになるメニューがあるところだ。トロミ付きの飲料も缶入りなので保存も効く。災害時の非常食として買い置きしておくのもいいと思う。

トロミがなければ飲めない人には手軽で助かるはずだ。そんな取り揃えも10年前とはずいぶん変わったように思う。口から食べるということは生きる源だ。その段階ごとで最善の食事をしたい。

神足裕司[著] 西原理恵子[絵] 文藝春秋社 (2020/8/27発売)

9年前にくも膜下出血で倒れたコラムニスト コータリさんと、漫画家 西原理恵子さんがタッグを組んだ連載「コータリさんからの手紙」が本になりました!

現在好評発売中です!