特別養護老人ホーム裕和園の髙橋秀明です。

今回は「ご本人の尊厳を守る介護施設での認知症ケア」についてお話をします。

認知症の症状を「痴呆」と呼んでいた時期を振り返る

筆者がこの仕事に就いて17年が過ぎました。その間にお会いした高齢者の方は1,500人を超え、たくさんの方の生活の支援に携わってきましたが、すべての方に共通することがあります。それは、皆それぞれに家庭や会社、地域を支え、この国を創ってきた「かけがえのない方々」ということです。

そのような方々が、認知症の状態になり、要介護状態になっていく。今まで「○○さん」という固有名詞で呼ばれその存在を大切にされてきた方々が、認知症の状態になった途端に、「厄介者」と問題者扱いされていた時期があります。それは認知症の呼称からも窺えます。今では「認知症」という呼び方が広く国民に浸透していますが、以前は「痴呆」と呼ばれていたのです。

2004年に名称が変わった理由は以下の通りです。

- 侮蔑的表現がある

- 正しく状態を表していない

一方で、2004年頃の辞書を調べてみると、痴呆という言葉には「愚か」「馬鹿」「愚か者」と言う意味がありました。

正しい言葉の意味が記載されているのが辞書なのですが、皆さんはこの痴呆の言葉の意味を見て、正しいと思いますか。誰もが間違っていると思うはずです。しかしその昔、痴呆と呼ばれていた状態にある方は、先述した意味のような認識を持たれていた過去がありました。それは一般市民だけではなく、専門職でさえも誤った認識を持っていたのではないかと推測できます。

先述した通り、現代では認知症に対して正しい理解や正確な知識のある方が増えてきましたが、筆者は「まだまだ」と感じています。いまだに認知症というだけでレッテルを張られたり、個人の尊厳をなおざりにするような対応が残っているからです。

介護保険法の改正で要介護の方の尊厳を守ることが明記される

2000年4月に介護保険法が施行されたわけですが、同法ができた当時の目的として、以下のような一文の記載があります。

「これらの者(要介護状態にある方)がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう…」

介護保険法が施行されてから、6年後の2006年に介護保険法が改正され、ある文言が追記されました。「これらの者(要介護の方)が尊厳を保持しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう…」となったのです。

なぜ、「尊厳を保持し」という一文が加わったのでしょうか。その理由は簡単で、尊厳が損なわれていた時期があるからです。例を挙げると以下があります。

- 「安全を優先する」という理由で身体拘束

- おむつ交換の際に羞恥心への配慮なし

- 決められた時間内に業務を終わらせるために流れ作業の感覚でケア

本人に確認もせず何かを行うのは“ケア”ではなく“作業”

ここ数年、認知症の状態にある当事者の方が、本を出版したり講演会で語られることが増えてきました。ある方が数年前に出版された本の中に、以下のような一文がありました。

「人間の価値は、『あれができる、これができる』という有用性で決定される者ではありません。何もできなくても尊い人間なのです」

専門職は認知症の方と向き合う際に、「できる・できない」「わかる・わからない」でジャッジをしてしまうことがあります。これらを見極めて支援することは重要ですが、「人そのもの」に対して何らかの判断をすることは間違いです。「人は存在そのものに価値がある」というのは当然のことですが、私たち専門職は特にそのことを忘れてはなりません。

「自分のことは自分でできる」「自分のことは自分で決められる」というのが大人であり、認知症の状態にある方も私たちと同じです。違いがあるとすれば、認知症の症状で記憶力や理解力、判断力などの能力が低下しているだけです。

そのためにさまざまな生活行為が遂行しにくくなり(生活に支障が出る)、支援者による支援が必要になります。認知症の状態になると、自己実現がしにくくなったり、自尊心が低下しがちになると一般的に言われています。そのような状態の方を支援する際に十分に留意すべきことは、本人の意思を確認することです。

私たち専門職が認知症の状態にある方に「○○しましょうね」とやさしく言葉をかけたとしても、そこに本人の意思がなければ指示・命令です。私たち専門職は可能な限り「○○しませんか?」「AとBどちらが良いですか?」など、本人の意思を確認するコミュニケーションが求められています。

とはいえ、「現場はやることが多いので、いちいち本人の意思を確認している時間はない」と反論されることもあるのが現実です。むしろ、本人の意思を確認することを「理想論」と言われる方もいます。しかし、「理想と現実は違う」と、支援者が本人のことを本人に確認もせず決めつけてケアをするということは、支援とは名ばかりの「作業」であると筆者は思います。

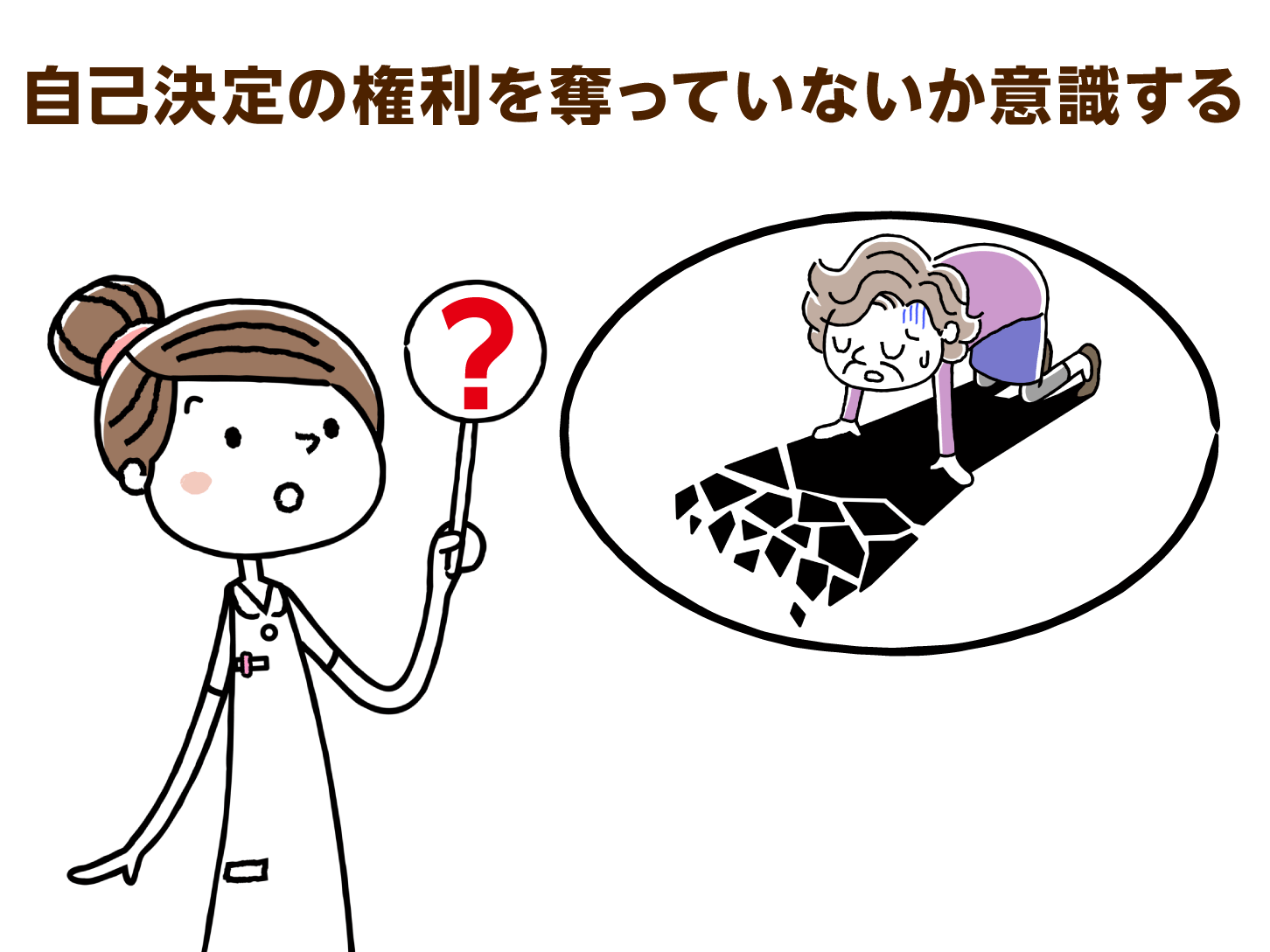

介護職員が要介護の方の権利を奪う恐れもある

数年前の出来事です。施設に入所中の認知症の状態にあるAさんが「夏服が欲しい」と介護職員に話をしました。その数日後、Aさんとその介護職員は、施設から車で数分のところにある衣料品店に買いものに出かけました。夏服を買って施設に戻ってきたその介護職員は、筆者の所に報告にきて、「私、反省しました」と告げにきたのです。

いきなりそのようなことを言われ、筆者は驚きながらその理由を聞くと、介護職員は次のように語りました。

「いつもAさんの洋服は、本人に何を着たいのか確認せず私(介護職員)が決めていました。そのため、衣料品店でも介護職員が洋服を選定したのですが、Aさんは『その色は嫌。衣類の柄はこれが良い。サイズは…』と自分の意思を表明し、すべて洋服を自分で選んで購入したのです。

私は普段、Aさんに『何を着たいか』といった質問などしていませんでした。今日の出来事をふまえて、これからは本人に『今日はどの洋服を着ますか?』と意思を確認します」

それからその介護職員の支援は変わっていきました。筆者自身も身に覚えがありますが、認知症の方の意思の確認が不十分であったり軽視したりするようなことが少なからずあります。

私たちの仕事は、「本人の権利を守ること」にあります。しかし、「本人が決める権利を奪うこともできる」のです。私たち介護職員は、それに怖さを感じる必要があるでしょう。なぜなら、そのことに怖さを感じなくなると、認知症の状態にある方の尊厳がおろそかになる可能性があるからです。

本日は「尊厳の保持」をテーマにお話しさせていただきました。言葉だけを聞くと、難しく感じる方もいるでしょう。しかし、本人の意思を可能な限り確認することこそが、尊厳の保持を語る前に私たち専門職が忘れてはならない入り口だと考えます。