医療と介護の連携支援センター長谷川です。

今回は、ケマネージャーが訪問の際に何をしているのか?何を大切にしているかをお話させていただきます。

月1回の訪問で行うモニタリング

意外に知られていませんが、ケアマネジャーは担当となったご利用者の居宅へ月1回以上は訪問してモニタリングすることが義務づけられています。町田市においては「町田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」に定められています。その条例にある「運営に関する基準」の中でモニタリングについて触れられています。

介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者、その家族及び指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に掲げるところにより行うこと。

ア:少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること

イ:少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること

※1:特段の事情があればモニタリングを行わなくても良い場合がありますが詳細は各保険者にご確認ください。

※2:現在は新型コロナウイルス感染症による臨時的な取り扱いが定められており、ご利用者やご家族状況に併せて訪問以外の方法でのモニタリングも認められています。詳細は各保険者にご確認ください。

※1・2の要件以外はモニタリングを必ず行う必要がありますが、実際に何を行っているのかご説明します。

モニタリングを行う本当の目的

そもそもモニタリングとは、ケアマネジャーが業務を行う際のケアマネジメントプロセスの一環として行われます。

ケアマネジメントプロセスとは

- 受付

- 契約・インテーク

- 課題分析(アセスメント)と再アセスメント

- ケアプラン原案の作成

- サービス担当者会議

- ケアプランの実行

- モニタリング・記録

7の段階まで行ってから、また3に戻って繰り返します。モニタリングはこのうちの7のプロセスに当たります。

モニタリングには「ケアプランの確認・評価」と言う意味合いがあります。ケアマネジャーは、自身で作成したケアプランの実施状況を把握し、ご利用者のニーズの変化がないかなどを確認します。そのうえで、記録に落とし込んでいく作業そのものを表しています。

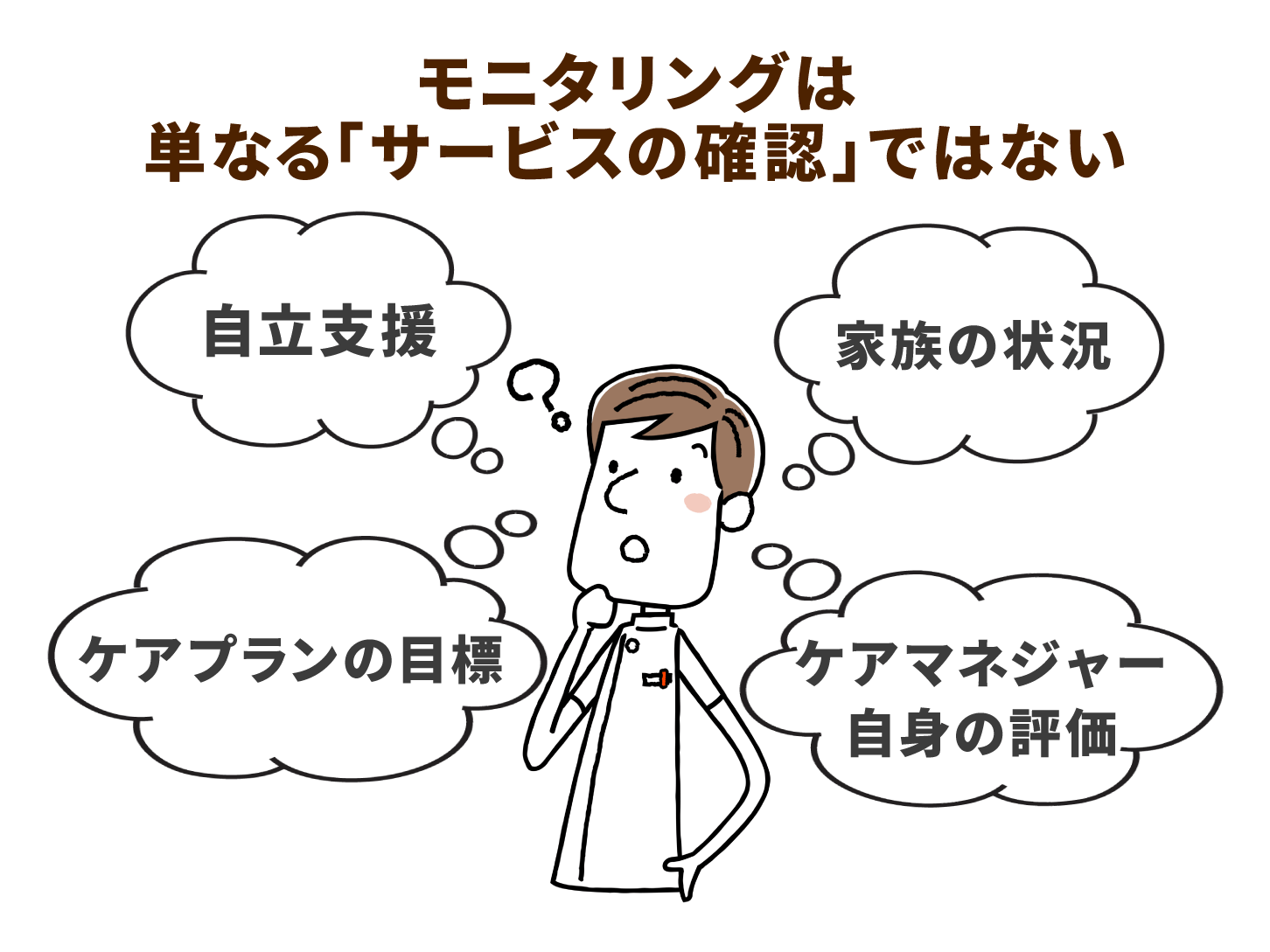

ここで混同されがちなのは「サービスの確認」ではないということです。例えば、「毎週2回デイサービスを利用して、毎回入浴を行うことを今月もクリアした」回数などの、単なるサービス利用の確認をするわけではありません。その方がデイサービスで入浴サービスを受けることにより、当初定めたケアプランの目標や計画にしっかり合致しているかを評価するためのものです。自立支援や重度化防止といった観点から、サービスの必要性や妥当性があるのか総合的に観察・評価をして、必要があれば修正を行います。

モニタリングを行う際の対象は、ケアプランの内容だけではなく、ケアプランにあるサービス事業所や利用者本人、その家族、そしてケアマネジャー自身も含まれます。そのすべてを観察・評価を行うために、直接的・間接的なアプローチを用いながら客観的・主観的情報を確認します。この一連の流れを行ったうえで記録を行うことまでがモニタリングとなります。

さらに、モニタリングはケアマネジメントにおけるもう一つの大切な要素「PDCAサイクル」とも連動しています。PDCAサイクルのCの部分(Check:点検・評価・計画通りに実行されているか確認する)に連動しています。このCをしっかり動かして次のA(Action:修正・改善・予定通りになっていない部分を調べ対処する)につながっていきます。

モニタリングでの記録は必須です。以前、指導検査の回でもお伝えしましたが、保険者が確認をするのはこの記録を基にしています。モニタリングが適正かつ適切に行われているかどうかの判断は、記録を確認して判断するのです。

利用者だけでなく家族ともコミュニケーションをとる

こうした一連の流れでモニタリングは行われます。では、その際に私たちケアマネジャーはどのような気持ちで、モニタリングを行っているでしょうか?

私は訪問してモニタリングを行う際、各事業所からの報告に基づいてサービス提供内容の進捗を確認しています。自立支援に資するかどうかは最低限業務として行う部分であり、ケアマネジャーとしては、ご利用者から本当に必要とされるかどうかなと考えることを大切にしています。

毎月1回来て、次月の計画書にハンコをもらう人になってしまってはいけないと考えています。

例えば、利用者が困っていたり課題と感じていたりすることに対して、普段の何気ない会話の中から拾い上げていきます。普通の会話の中で、その人らしさを引き出すことが大切ではないかと思います。ゴルフが好きな方であれば、「●●さんが優勝しましたね~」だったり、野球が好きな方であれば「今期は●●が強いですね~」だったり、旅行が好きな方であれば「●●に行かれたことはありますか?」などの問いかけが考えられます。

ご利用者を知り、より良いプラン作成につなげていくことが求められるケアマネにとって、月1回のモニタリングはその方をさらに知るためのアセスメントの一面も持っていると考えられます。

それに合わせて、利用者と家族を支えるチームを構成することも大切です。利用者もケアマネジャーも人同士なので、どうしても「合う・合わない」といった相性があります。相性が合わないものを無理やり合わせようとしても、良い支援になりづらいのではないでしょうか。

そんなとき、ご利用者が相談できる相手が別にいて(例えばデイサービスのスタッフやヘルパーさんには相談しているなど)、その方としっかり情報を共有できるチーム体制が取れていれば問題はないと思います。

私自身、「ケアマネジャーは利用者から必要とされ、一番隣にいる存在」だと思っていますが、利用者からすると直接支援してくれるヘルパーなどの方を信頼する傾向が強いように感じます。ケアマネジャーは直接支援を行うわけではないので、食事を作ってくれるヘルパーさんや自宅でマッサージをしてくれる訪問マッサージの方、訪問看護や訪問診療の先生、デイサービスの方など週に複数回・月に複数回会う方の方がより親密になりやすいのです。私はそれがごく当たり前だと思っています。

月1回来るケアマネジャーはいわば「遠くの親戚」レベルではないでしょうか?一方で、遠くの親戚のケアマネジャーを信頼していただける利用者もいれば、日々顔を合わせるサービス事業所さんをより頼りにされ信頼するご利用者がいること、人それぞれ持つ多様性を感じられることも、この仕事の中で大切な部分ではなかろうかと感じながら業務に取り組んでいます。

合わせて介護保険は利用者個人のものではありますが、モニタリングの際には、介護されているご家族についても目を向けて「前回と変化がないかな?」と確認したい大切な部分だと考えています。

利用者の自立支援や重度化防止のためにしっかりサービス内容が進捗されているかを考えたうえで、利用者の在宅生活をどのように進めていくかを一緒に考えています。さらに、支援するチームづくりを最大限行っていくことを大切にして、ケアマネジャー業務を行っています。

今回は個人的な思いも込めてお話しましたが、ケアマネジャーとしての大切なこととは何かを常に考えながら業務に当たっています。ケアマネジャーは大変なだけではなく、やりがいのある仕事だと感じていただきき、ケアマネジャーを目指す方が増えたらいいなと感じております。今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。