介護当事者の“本当の気持ち”を語らう「みんなの座談会」。第三回の前編では、在宅介護ならではの“トイレ”事情や「免許返納」に関するエピソードなどを伺うことができました。立場は違っても、介護は親子で向き合う“濃密”な時間。後編では、施設入居についてのお話も伺います。

母が転倒!救急搬送の事態に

みんなの介護(以下、―――) 前編では、「これからもご自宅でお母さまを介護したい」というお話が佐藤さんからありました。佐藤さんは、施設への入居を検討されたことはなかったのでしょうか。

佐藤さんは、自立歩行が可能なお母さんと小型犬2匹と暮らしています。

佐藤さんの「足」で徒歩5分ほどの平坦な道のりということもあり、お母さんはお一人で近所のコンビニへ買い物に行くことがあります。“その日”までは、道中で転んだり、商品購入時のトラブルなどはなかったそうです。

アクシデントがあったその日、佐藤さんの勤務形態は夜勤でした。日中、佐藤さんが愛犬2匹を浴室でシャンプーしていたところ、遠くから「がちゃっ」と玄関のドアが開く音。お母さんの外出の気配を感じながらも、佐藤さんは犬のシャンプーを続けていました。しかしながら……。

自転車用に設置されたために手すりがないマンションのスロープで、佐藤さんのお母さんは転倒してしまったようです。通りがかった親切な方が助けてくださり、管理人さんが佐藤さんへ連絡。

しかし、携帯電話の番号を“最近”変えたばかりだった佐藤さん。マンションの名簿の連絡先が「古い」番号だったために佐藤さんに繋がらず、救急車で緊急搬送されたという顛末。

地元の「大きな病院」へ運ばれ、さいわい精密検査で異常がないことが確認でき、佐藤さんのお母さんはその日のうちに自宅に戻ることができました。佐藤さんが見せてくれたそのときの写真に、田中さんも鈴木さんも絶句。お顔は青あざだらけで痛々しく、特に目元が真っ青。「顔面が『お岩さん』のようだった」と佐藤さん。

問題は病院から帰ってきたその日の晩。

佐藤さんは21時から夜勤です。夕飯を支度しながら葛藤する佐藤さん。「母を置いて、出勤していいのか?」。佐藤さんは葛藤していました。

絶対にした方がいい「施設見学」

――― 鈴木さん、田中さんのご家族は介護施設に入居されていますよね。施設選びで「こだわった」ことがありましたら、教えてください。

鈴木さんは、施設紹介会社から提案された施設がどちらも遠かったために、現地に見学に行かずに近所の方の口コミでご自宅付近の施設を選んだそうです。

――― 入居に至るまでに、田中さんは5つの施設を見学されたと伺っています。

各サイトに掲載されている金額以外にも費用が必要になる場合もあるので、施設職員の方に「目を見て聞ける場」をもつためにも、見学は必須だと田中さんは話してくれました。

――― 見学後、「敬遠」されたご経験はありますか。

見学後、実際に入居するまでに1か月ほどかかった田中さん。ご家族のスケジュールに手続きなどの進行を合わせてくれたことが、助かったと言います。

――― ご本人が施設入居を拒んでいるケースも多いそうで、入居についてどう伝えればいいか悩まれる方も少なからずいらっしゃいます。みなさんの場合はいかがでしたか。

―― ご家族が入居されたその日の夜は、どのような心境でしたか。

鈴木さんは入居前に、お兄さんに「こざっぱり」してもらいたくて、皮膚科へ行ったそうです。「伸ばし放題」になっていた手と足の爪を切ってから入居できたことがよかったと、鈴木さんは言います。

施設職員と接する際に気を付けていること

入居までの1か月間、在宅介護をしていた田中さん。

自宅に戻るまで入院していた回復期病院では、どんどん食が細り、退院時はゼリー状態の食を少し食べられる程度でした。しかし、在宅介護の期間、田中さんの「徹底的」なマンツーマン介護の甲斐もあって、食べられる量と質がめきめき上がったそうです。

食形態を工夫し、一口二口とつきっきりで口元へ運びました。食材もお母さんが好きだったものを選んだと言います。

刻んだり、とろみをつけたりと工夫されたお食事が並ぶ食卓には、ご家族も一緒に食事をし、お母さんが慣れ親しんだ環境も、食が進んだ好影響であったかと想像できます。

田中さんの心配を“よそ”に、入居当初は食事や水分摂取量についての報告がなかったそうです。

ある日突然「脱水状態なので入院します」という「事後報告」のような形で施設側から連絡がありました。1か月ほど入院した後、施設へ戻りましたが、田中さんのお母さんが“食べられる量”は目に見えて減っていました。

入居先の施設には、家族として一番知らせて欲しいことは何かを明確に入居直後に伝える必要があるのかもしれません。

退院後は、施設側からも一日の詳細な摂取量が伝えられ、田中さんも一日に一回は食事介助のために施設へ赴き、食べた量を施設側へ伝え、「ほうれんそう」がうまくいくようになったと言います。

鈴木さんのお兄さんが入所する老健からはよく「報告」があるそうです。そのため、施設でのお兄さんの生活が何となく思い浮かべられると言います。

「事故」の詳細についての報告も何度かあるそう。先日にはこんなことも。夜中、ナースコールを押さずに一人で車いすに乗って用を足した後、便座から車いすに乗り損ねてしまい、便座のフタにしりもちをついてしまったことが。

報告は他にも。「施設で使う下剤が嫌で、朝食のスープに捨ててしまった」「(歩けると思っているために)歩行器を使わせてほしいと訴えている」「毎食ごとの歯磨きが嫌だと言った」「週に2回もお風呂に入りたくないと言った」などなど。

現時点では、鈴木さんは施設への「お願い」はないそう。

―― 田中さんのお母さまが入居されてからのお話も伺えますか。

田中さんは、施設の方々に対してご家族が必ず顔を出していることを分かってほしかったそうです。施設側としても「家族に見られている」という緊張感があった方がいいと考えていたそうです。

当初、コロナ禍の面会は対面人数を“絞った”うえで、面会室での30分だけだとされていたそうですが、しばらくしてからは入居者ご本人の居室で、1時間ほど許されるようになりました。

家の売買が難航!

お兄さんの年金を管理している鈴木さん。入居費用の支払いや、京都からの転居した“後処理”を役所と進めています。

このような報告をお兄さんとの面会時、画面越しに伝えていますが、「理解しているのか分かりかねるし、お金の話は『きちん』と伝えたい」と言います。

お兄さんが住んでいた京都のご自宅は「そのまま」になっています。一度、売買を検討したそうですが、不動産屋さんからは、「所有者本人の意思確認ができないので売買を進められない」として、白紙状態に戻ってしまったそう。

不動産屋さんからは、入居施設あてに電話があり、担当者の方と鈴木さんのお兄さんとで数分話したそうですが……。

リハビリの効果は?

―― 鈴木さんのお兄さんは、老健に入所されていますよね?リハビリの効果はいかがですか?

一方、田中さんのお母さんは、転倒して地元の大きな病院で集中的に治療を受けた後、リハビリを毎日受けられる回復期リハビリテーション病院へ転院していました。

気になる介護費用

―― 介護費用についてもお聞かせいただけますか。

佐藤さんのお母さんは、要介護2、介護保険負担割合1割、一日型のデイサービス利用をしています。在宅介護だからこそ、費用を抑えられていると佐藤さんは考えています。

一方、お兄さんが老健に入所している鈴木さん。同じく、要介護2、介護保険負担割合は1割です。

老健は、在宅復帰することを目的とした施設のため、長期入所が難しい施設です。今後、状態が悪化したり、施設から退去を“促されて”、民間の有料老人ホームへ入居する場合を考えてもいます。

田中さんは、お母さんの余命が長くないことから、自費負担も“覚悟”の上で、介護サービスを多めに入れて対応していたそうです。

最期のとき

田中さんのお母さんが点滴で水分を補わなければならない状態となったとき、施設から今後の方針についての「相談」があった際のお話もしてくださいました。

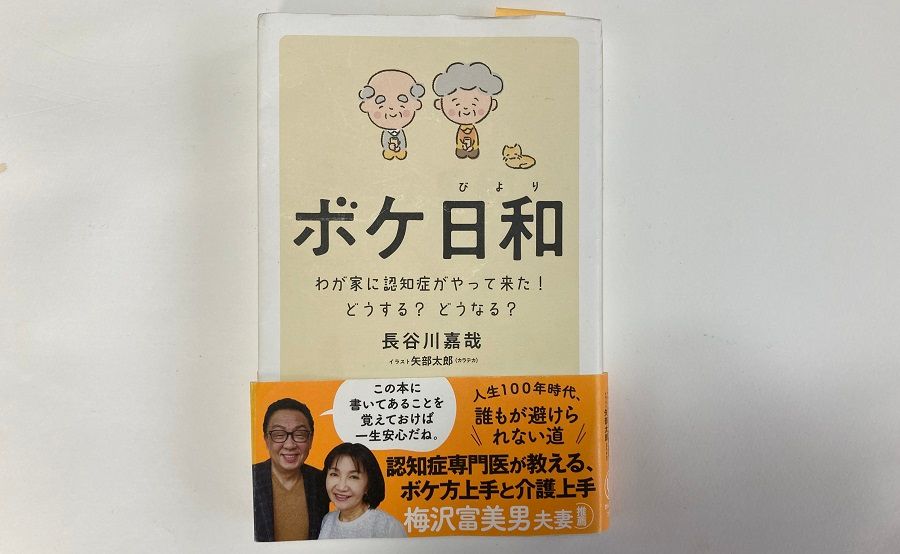

田中さんが参考にしていた「嚥下障害のことがよくわかる本」(藤島一郎監修・講談社)には、終末期を迎え、本人の意思が分からないときの延命治療や緩和ケアについても書かれています。

次第に全身の状態が悪化する田中さんのお母さん。点滴の針がもうこれ以上刺せないほどになり、ついには身体が何も「うけつけない」状態に。施設の協力医療機関の医師からは「苦しまない最期を迎えるために、そろそろ舵を切る時期ではないか」と提案されたそうです。田中さんは医師と相談し、点滴の間隔を少しずつあけて、最終的には点滴を中止することを決めました。

毎日面会に通い、居室にはお母さんが大好きだった布施明さんの音楽を流していたそうです。覚悟を決め、その時を静かに待った田中さん。最期も一緒にいることができたそうです。

田中さんが参考にしていた本(写真提供:座談会参加者)

お母さんが逝去したことに、田中さんの愛犬レオくんが「わかった」ように感じられた出来事があったそうです。

ご自宅の1階に安置した田中さんのお母さんにレオくんを会わせると、お母さんが生前元気だった時に使っていた寝室の前に向かっていき、部屋の前で動かなくなり鳴いたそうです。お母さんも大好きだったレオくんは、田中さんにとっても寝ずの介護の辛さも癒してくれる大事な存在であったそうです。

佐藤さんは小型犬2匹と暮らしています。佐藤さんのお母さんは、犬をなでながら色々な話をしているそうです。

歯科やメガネショップにも“しょっちゅう”お世話になっている佐藤さん。嫌な顔をせずに直してくれるので、かなり助かっているそうです。

心が軽くなる!早く相談して

――― 介護をされている方だけでなく、「介護予備軍」の方にもこちらの記事をご覧いただいています。ひとことメッセージをいただけないでしょうか。

田中さんは「バイブルにしている」という本を教えてくれました。

田中さんが「バイブル」として読み込んだ「ボケ日和」(著・長谷川嘉哉、かんき出版)(写真提供:座談会参加者)

――― 鈴木さんはいかがでしょうか。

お母さんを亡くされた悲しみが癒えないなかで胸の内を話してくれた田中さん。仕事でもプライベートでも介護を続ける佐藤さん。遠方から「呼び寄せた」経験を持つ鈴木さん。介護はまさに十人十色と感じた座談会となりました。

――― みなさま、本日は本当にありがとうございました。

取材・文:上垣 七七子

「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています

「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。

以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。

佐藤

佐藤 田中

田中 鈴木

鈴木