介護当事者の本音をお聞きする「みんなの座談会」。今回のテーマは「在宅介護」の是非。ご参加いただいたみなさんに、在宅介護の思いを聞きます。

施設に長く居させたくなかったから「引き取った」

みんなの介護(以下、―――) まずは、みなさまの介護の状況について伺えますか。

佐藤さんのお母さんが入院する際、同居していたお兄さんから「今後は自分が介護をするのは厳しい」と言われたそうです。

当時、お母さんとお兄さんが暮らしていたご実家は、古い戸建てで段差のある場所もあり、「バリアフリー」にするのは難しい。

「弟」である佐藤さんのお住まいが、マンションの一室で段差がなく浴室やトイレも近いことや、佐藤さんが介護の仕事をしていて独身であったことから、佐藤さんの暮らすお部屋での生活が始まったそうです。

田中さんのお母さんの認知症が悪化した当初、ご本人も今まで自分ができていたことができなくなったことから「なんで、できないのかしら」と泣いていたこともあったそうです。

当時は介護保険申請もできず、田中さんは誰の手も借りずにお母さんの介護を担っていました。

鈴木さんは「現役時代」に関西出張が多かったことから、お兄さんのご自宅に泊まって「健康度」を観察していたそうです。介護申請を行う前後には、お兄さんはごみを捨てる際に転倒して、血まみれになってしまったことが何度もあったそうです。京都市の「まごころ収集」をお願いしたり、立ち上がりが困難になったお兄さんの寝室に介護ベッドを導入したりと、鈴木さんが京都へ行く頻度が非常に多くなったことも、お兄さんをお近くにお呼びした理由のひとつです。

トイレの悩みは“つきない”

――― 在宅介護で困ったことを教えてください。

鈴木さんのお兄さんは「ほふく前進」のようにして畳をはいずっているのにもかかわらず、かたくなに和式便所にこだわっていました。何度も説得したようですが、洋式に変えることに「うん」とは言ってくれない……。

そんなとき、ケアマネさんがお兄さんに上手に言ってくれたそうです。「持ち出し」もありながら介護保険での助成を利用し、手すりの設置に合わせて「洋式」に変えられたのは大きかったと鈴木さんは話します。「京都独居時代」の最後まで、“失禁なし”で用を足せていたそうです。※ リハビリテーションパンツの略。排泄の自立を促す目的で履く

佐藤さんのお母さんは90歳。「ものを大事にする世代」です。汚れたパットを隠そうとする心理を、「まだ使える」と思う気持ちと「見られたくない」気持ちの半々だと佐藤さんは推察しています。

ちなみに、尿を吸収する素材である「ポリマー」は、紙おむつやリハビリパンツ、パットに含まれています。“間違って”洗濯機に入れると、洗濯した衣類や洗濯機の中にジェル状になって散らばり、取り除くのにかなりの時間を要する惨事となります。

田中家の必須アイテム『しゅぽしゅぽ』(※)。

一般家庭用の「しゅぽしゅぽ」から、ついには業者仕様の「しゅぽしゅぽ」までネット購入した田中さん。最終的には便器を一度だけ交換。交換時に高圧洗浄をかけてもらったところ、下水からパットがたくさん出てきたそうです。

※ 正式名称はラバーカップ。トイレなどの詰まりを解消する清掃用具

なかなか手放せなかった「車」

――― 昨今、高齢者の運転による交通事故が増えています。「運転」にまつわるエピソードがあれば教えてください。

田中さんのお母さんの免許返上のきっかけは、不幸にも交通事故。田中さんのお母さんが運転する自動車が、地元のバスにぶつかってしまいました。

幸い大事故に至らなかったものの、「運転した本人はぶつかったと分かっていなかった」と相手方の保険会社から聞かされた田中さん。事故を起こしたことを自覚されて、田中さんのお母さんは車を手離したそうです。

鈴木さんのお兄さんは、「タクシードライバー」でした。定年まで職業ドライバーとして勤務していたプライドもあり、80歳を過ぎても小型国産車を運転していました。でも、車体は傷だらけであちこちぶつけていたようです。そんな中、三車線の道路で左折しようとした際、ハンドルを切れずに立ち往生。見かねた見知らぬドライバーの方が、車を移動してくれたこともあったそうです。

免許返納をすかさず促してくれたのが、担当のケアマネさん。本人を傷つけない言い方で「ほかの方を巻き込んだら大変なことになる」と優しく諭し、本人も廃車することに同意しました。

何度も迎えに来てくれたデイスタッフに感謝

――― 佐藤さんは、常勤施設介護職として夜勤もこなしながらお母さまを見ていらっしゃいますよね。日中、お母さまはどのようにお過ごしになっているのでしょうか。

“おさぼり”もありつつ、最初からすんなりとデイサービスに通っている佐藤さんのお母さん。「デイ」とは言わず、「お仕事に行ってくる」とご本人は話されているそうです。

佐藤さんのお母さんがデイで作った毎月のカレンダーは、部屋に飾っています。

佐藤さんのお母さんの作品(写真提供:座談会参加者)

一方、「ケアマネさんに合わす顔がない」とグチるのは鈴木さん。紹介してもらったすべてのデイサービスに「1回しか」行かずこっきりだとか。

半日型、一日型、機能訓練型。いろいろな種類のデイをケアマネは紹介してもらったそうですが、「自宅でマイペースに過ごしたい」と鈴木さんのお兄さんは自分を“曲げる”ことなく、サービス導入に至らなかったようです。

ただ、訪問ヘルパーの方には徐々に気を許すようになり、来訪日を心待ちにしていたそう。一人暮らしをしていた鈴木さんのお兄さんにとって誰かと話す機会はそうそうなく、ヘルパーの方との数十分は、貴重なコミュニケーションの時間であったことがうかがえます。

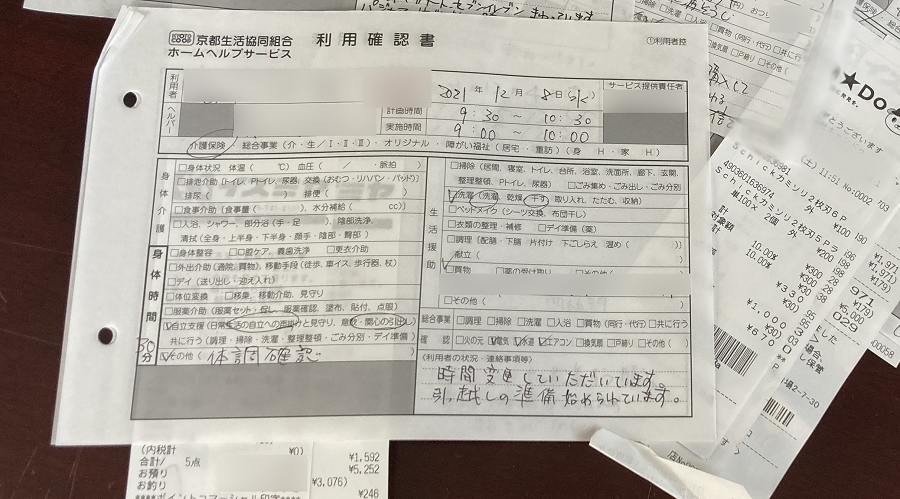

鈴木家のヘルパー連絡票(写真提供:座談会参加者)

「今どきの電話ってお年寄りに使いにくいのよ」

――― 『理想の家電話』とめぐり合うまでに、お母さまとのやりとりで苦労されたことがあったそうですね、佐藤さん。

昔ながらの「黒電話」に固執しないものの、近しいタイプや着信音が大きくなるタイプなどを探し出しては、佐藤さんは家電量販店やネットショップなどで購入を繰り返しました。そうしてついに理想の1台に巡り合えました。

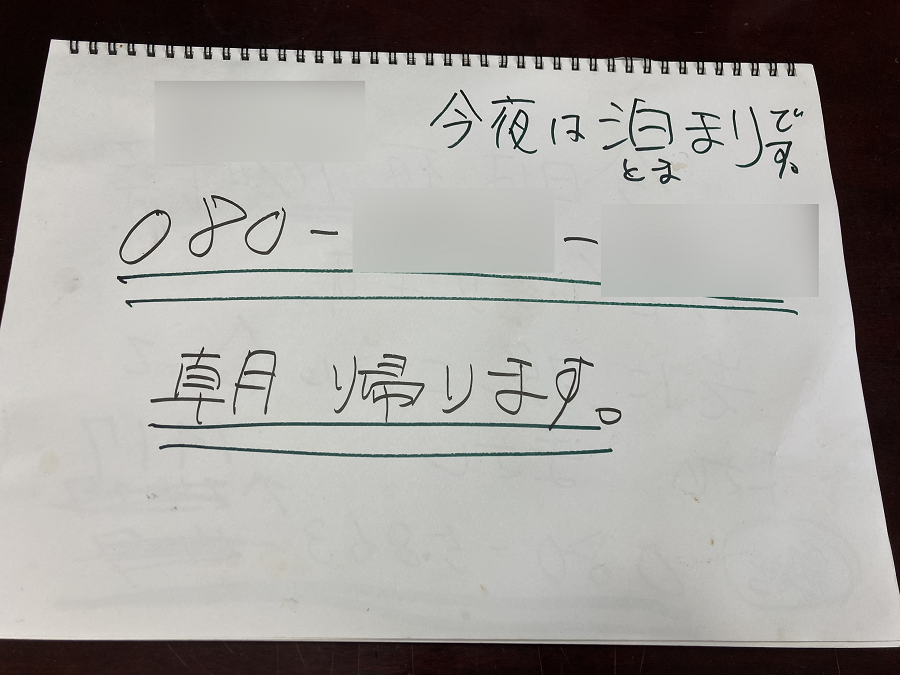

その日のシフトによって、帰宅時間が異なる佐藤さんは、画用紙にお母さんへのメッセージを大きく書き、食卓に置いてから出かけます。

佐藤家のメッセージボード(写真提供:座談会参加者)

働きながら母を「みる」ということ

―― 佐藤さん、田中さんはお仕事をされながら、実母の介護をされてこられましたよね。ふりかえってみると、どのような思いがありますか。

自営業の田中さんは支払い手続きや郵便物への対応もこなさなければなりません。銀行や郵便局へ行く時もお母さんは一緒。待ち時間が少ない場面でも、トイレに行きたがってしまうこともあったようです。

一方の佐藤さんは「楽だった」と言います。介護職の前職はサラリーマン。帰宅時間が日付を「またぐ」ことは“ざら”であったとか。

佐藤さんのお母さんが老健に入所前は、常時車いす利用で病院から老健の移動の数時間しか一緒にいなかったので、お母さんが老健退所直前からどう変わっているのかは、まったく分からなかったそうですが……。

制度を利用してゆっくり復職

佐藤さんは2か月の介護休暇制度を利用し、まずはお母さんの自宅での行動、特にお風呂やトイレの動作を“観察”。ケアマネさんと相談し、トイレに突っ張り棒を入れたり、浴室に手すりをつけたり、お母さんがスムーズに生活で必要な動作ができるように環境を整えました。

介護休暇終了後の2か月間は、夜勤をせずに日勤のみでお母さんを介護しながら仕事復帰を果たしました。

24時間介護。仕事と両立は無理だった

急性期病院から回復期病院を経て、寝たきり状態なってしまった田中さんのお母さん。病院からは施設入所を勧められました。

ご自宅に戻られた田中さんのお母さんは、ベッドにほぼ「寝たきり状態」で、あらゆる場面で介護が必要な状態でした。当時アメリカ在住だった実妹と相談した田中さん。1か月という期間を限定したうえで、妹さんがアメリカから帰国し、姉妹による24時間眠れない在宅介護が始まりました。

外出もままならない1か月の在宅介護。姉妹で介護するお二人は、お母さんの眠るベッド脇に1冊のノートを置き、出入りする介護事業者の方々との連絡事項や情報を書いて、その時々のお母さんの様子を共有できるようにしていました。

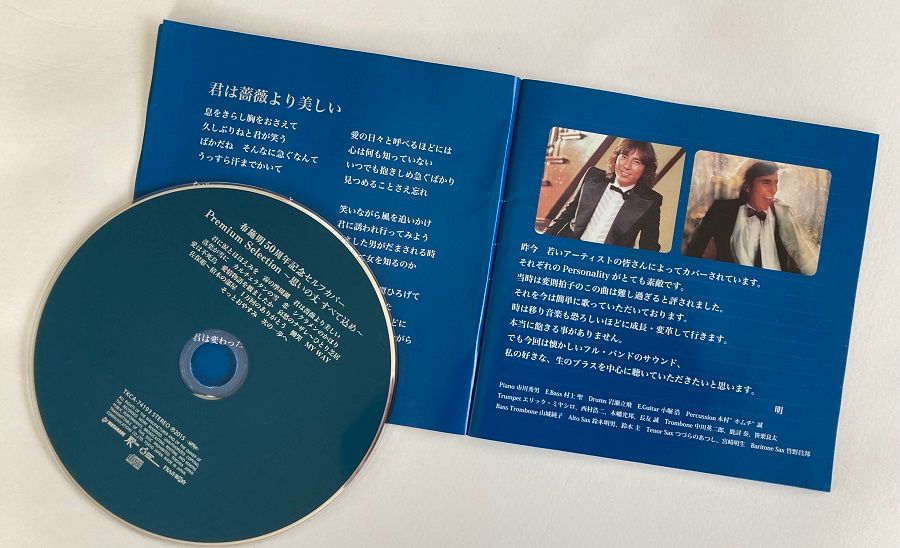

その当時からお母さんによく聞かせていたという1枚のCDがあります。布施明さんの「君は薔薇より美しい」。田中さんのお母さんが大好きだった曲です。布施さんのコンサートDVDを流して、嬉しそうに見ている時もあったそうです。

思い出深いCD(写真提供:座談会参加者)

施設と家、行ったり来たりできないんだね

京都のご自宅でお兄さんが倒れたという連絡をケアマネさんから受けて、入院手続きにかけつけた鈴木さん夫妻。ほどなくして、今度は退院手続きに呼ばれて……。「いつまでもこの状態では続かない」と施設探しを始めたそうです。

鈴木さんのお兄さんは足腰に不自由はあるものの、物事の理解は十分にでき、年相応の物忘れ程度だったそうです。そのために施設入所へは非常に抵抗があったと鈴木さんは、言います。

鈴木さん夫妻が京都の施設へ頻繁に行くことが、体力的にも金銭的にも大変なので、鈴木さんの地元の施設に入ってほしいと根気よく話を続けました。

施設と自宅を行ったり来たり……。一時帰宅ができると思っていた鈴木さんとお兄さんですが、実際はコロナ禍もあり、入所先の老健では一時帰宅はできませんでした。

入所前の2週間は、車いす仕様ではない鈴木家で、ほぼ一日中座るか寝るかの状態だったそうです。トイレには、京都独居時代と変わらず、はいずってでもご自身の力で向かいました。

後編では、在宅生活を経て入所へ至った鈴木さん・田中さんにお話を伺います。

今もなお、働きながら在宅介護を続けている佐藤さんに訪れた救急搬送というピンチ、「どういう時に施設入所を考えるか」を後編でお届けします。

取材・文:上垣 七七子

「みんなの介護座談会」へご参加頂ける方を募集しています

「みんなの介護座談会」は読者の皆さまに参加して頂く新企画です。皆さまの日々の介護に対する思いをぜひ座談会で語ってください。

以下のフォームより、ご応募をお待ちしております。

佐藤

佐藤 田中

田中 鈴木

鈴木