山本一郎です。身近に長年「タバコやめるぐらいなら肺がんになって死ぬ」と豪語していた方が、先日膀胱がんを患い肺にも転移されて亡くなられたのですが、いざがんの転移が見つかるとあまりの苦しさにタバコをかなぐり捨て、最期の瞬間まで生き延びようとあらゆる手を尽くしておられたのを拝見して、残されたご遺族と何とも言えない日々を送っておりました。

生活習慣や遺伝的な問題その他、さまざまな因子が絡み合う各種がんに関しては、早期発見や適切な処置が大事だと言いながらも、いざ実際にそれに罹患してみると、本人だけでなくご家族にも重大な心理的、経済的な負担を引き起こすものです。

「もう死んでもいい歳だから」と”温存療法”した結果、とてつもない苦しみが襲ってきて周りを巻き込んで大変なことになるケースもあれば、早期に見つかったがんで大騒ぎして突然隠居同然の生活に入ってしまう御仁もいらっしゃるほど、いざというときの大病はその人の本来の人となりを示すものであります。

かくいう私も、しばらく義父や親族のがん闘病を間近で見守りながら「快癒を祈りつつ、その日に備える」という悩ましい日々を送っておりました。幸いにして手術が成功に終わり、その後の抗がん剤治療も効を奏して転移もなく現在も幸せに暮らしてはおりますが、月並みながら生き抜くための備えや心構えというのは実に大事なものだなという教訓だけが心に残った次第です。

オプジーボを使った治療は、

1割負担なら月額約30万円。

残りの9割、270万円は国の負担に…

薬事全般に目を向けますと、やはり最近の話題となっているのは昨年12月17日に厚生労働省が肺がんに対して承認した「オプジーボ(一般名ニボルマブ)」という新しい抗がん剤です。

もともとは皮膚がん(悪性黒色腫など)に対して処方されていた薬剤ですが、今回は肺がんに対しても有効性が改めて認められ、適用拡大をしたという経緯です。また、この新薬については、薬ががんに対して効果を及ぼす方法(機序)がいままでの薬剤とは異なり、免疫に作用してがんの進行を抑えるという仕組みであるため、一部のほかの抗がん剤と併用しやすいという利点があるといいます。

昨年、肺がんに対する一般的な治療法として投与されることの多いドセタキセルという抗がん剤に比べて、生存期間がおよそ3ヶ月程度伸び、能書きを読むならば「オプジーボの1年生存率が42%となり、ドセタキセルの24%と比較して優位性を示した」ということで、劇的な改善ではないものの充分な治験成果であると言えます。

その後、複数の医療機関で実際に投薬され、相応の症状の改善が見込まれている薬剤であるため、確かに効果が出ているのでしょう。この効果のある抗がん剤である「オプジーボ」の最大の問題点は、保険適用されており、しかも大変高額であるという点です。

今回、問題となったオプジーボは、当然のことながら高価な薬剤である分、大変な話題になりつつありますが、一方で従来の分子標的薬もクリゾチニブ(ファイザー社のザーコリ)が月間約72万円、ベバシズマブ(ロシュ社のアバスチン)が月間約65万円と、従来の抗がん剤治療に比べると10倍近い治療薬の高騰が問題視され始めています。

このオプジーボは日本においては保険適用がなされ、高額療養費制度によって患者の所得に応じて自己負担には上限が設けられることになるため、実際の負担額は上下しますが最大でも月額25万円程度、低所得者のシーリングであれば3万5,400円の最低価格でこれらの高額治療が受けられることになります。

月6,000万円以上も治療費がかかった人も!?

健康保険行政は、このまま維持できるのか?

その差額は、当たり前のことですが、みんなが払う保険料によって賄われます。

低所得者が遺伝的な理由か、はたまたタバコの吸い過ぎなど悪い生活習慣の結果、肺がんに罹って、平均3ヶ月延命するのに900万円近い保険料負担を社会がすることになるというのは「果たしてフェアなのか」という話です。

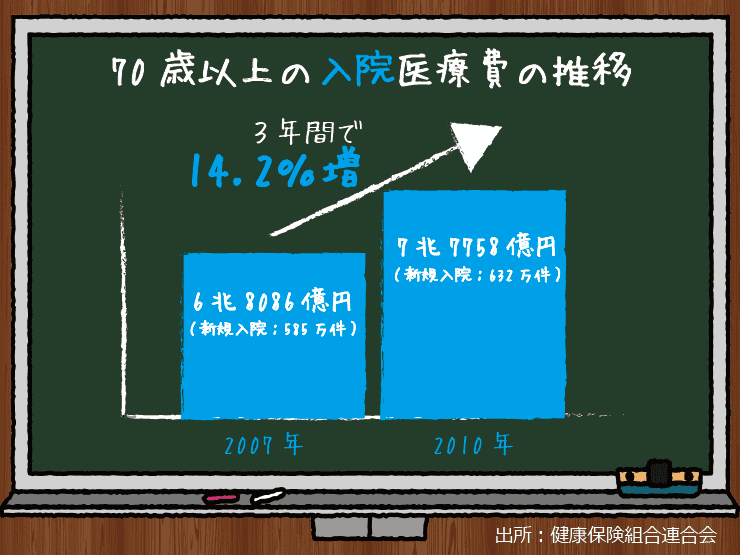

いろんな議論のタネになるなあと感じるところです。今回のオプジーボは、がんとしては比較的ポピュラーな肺がんに適用拡大され、しかも薬剤費がやたらに高額だったために話題になったけれど、実のところ、高額レセプト問題というのはかねてから存在します。

レセプト:医療機関が保険者(市町村や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のこと

毎年公表されるはずの健康保険組合連合会(健保連)の「高額レセプト上位の概要」では、患者さん本人のご意向は別として高額治療費を意味するレセプト上位の数字が並んでいます。2013年度単体の数字でいえば、月額6,000万円の治療費をかけた方を筆頭に血友病患者の方が上位に並ぶなど、特定の疾患をお持ちの方向けの医療費が上位に並んでいるのが特徴です。

「さすがにこれはまずいだろ」ということで、健保連では網羅的な研究も始めており、持続可能な保険行政というのはどういうものなのかを模索する動きが広がってきています。

貧困高齢者が生活習慣病にかかると

「病気と貧困」スパイラルに歯止めがかからず

情緒的には「政策が人を殺していいのか」と感じるところですが、その一方で「保険財政が今後厳しくなる状態で、医療費負担を特定の疾病の人だけこんなに高額に負担するべきなのか」という議論もあるため、今後の医療費負担の将来像を考える上でもシビアに考えて判断するべき日が近づいているのかもしれません。

一応、冒頭に研究テーマとして「医療資源の適正配分のための調査研究等に活用することを目指しており、研究者からは公開されているDPCデータ(※「診療群分類別包括払い(DPC)制度」に基づいて作られた、「診断名」「治療方法」「入院日数」などのデータ)をもとにした研究成果も発表されている」と前置きして予防線を張ってますけど、要するに 治療費をドカ食いする特定疾患が保険財政に悪影響を及ぼし始めて不公平性が増しかねないので、いろいろと見直ししないと駄目なんじゃね?という話も含みます。

もうすでに、混合医療の名目で「お金持ちには優れた医療が施される」という方向性はどんどん出始めているところではありますが、やはり問題は貧乏な人が生活習慣病に罹ると「病気と貧困」のスパイラルに歯止めがかからないという点にあります。

「納税し、社会にとって富を生み出す人だけを救う」ことでは社会保険の理念を踏みにじることになる一方、「富を生み出さない人が保健医療に大量にぶら下がったとき、保健医療自体が大幅な赤字となって制度自体がもたなくなる」という、理念と現実の狭間で厳しい葛藤を受けることになるわけです。

保険適用の薬を増やして健康寿命を伸ばしても

健康保険制度が見直されることはなく…。

「行政の怠慢では?」と言われたら、

それはまったくその通り

一歩議論を進めると、そもそも戦後のわが国の保険行政というのは、国民に広く健康状態を保ってもらえるよう、標準医療さえも受けられないような低所得者にも保険を行き渡らせる目的で、低所得者に対して負担を下げることで健康寿命を延ばしてあげようという理念があったわけです。

何しろ、国民健康保険制度の骨子ができたのは1938年(昭和13年)のことであり、こんにちにおける「がん治療費の高騰」以前に、新生児の死亡率の改善やら、肺結核などで青年期・壮年期に亡くなる日本人が多数いた時代の話で、公衆衛生を論じる以前に目の前のたんぱく質不足が国際的な日本人の体格改善に資するとか真面目に政策議論していた時代ですので、いまの議論にマッチするはずもありません。

ちなみに、日本人の社会保険・公衆衛生の元祖的な政策である「給食」は、1889年(明治22年)に開始されて現在まで行われています。この給食は飽食の時代である昭和後期には見直し論も盛んに行われましたが、子供の貧困が問題され始めた現在はかえって見直されて、制度堅持の方向で進んでいるのが印象的です。やはり、国民の健康と政策というのは、一過性のものではなく、「べき論」と「効果測定」を行いながら地道に議論を積み重ねて決定するべきものなのだなあという感慨を深くするわけであります。

医療従事者の献身的な働きによって、新生児、乳幼児における死亡率が劇的に下がり、標準医療として抗生物質その他一般的な薬剤がきちんと処方できるようになって、国民の平均寿命が80歳代当たり前の状況になってきますと、本来であれば保健医療の考え方も根底から変わらざるを得ません。それをしてこなかったのが日本の健康保険行政の怠慢だと言われればそれもそうなのかもしれませんが、いままでは保険適用される薬剤を増やし、日本人の健康寿命延長を国家、社会の基本方針に据えてきた以上、これを根底から変えるような議論がなかなか進まなかったというのは致し方ないところかなあとも感じます。

財源=社会保障費に限りがある中で、

「助ける人の優先順位を決めなければ」

という課題にぶち当たるのは当然

さて、一連のこの連載のテーマでもある「貧困と社会保障の財源問題」について言うならば、この手の政策議論でよくある医療業界の「既得権益」や、厚労省のミス、昭和以降の日本政府の失政だといった、誰かを悪者にする議論が喧伝されやすいという問題について、本稿の最後で指摘しておかなければならないと思います。

というのも、昨今話題の混合医療や、今回取り上げた高額治療費の保険負担が甚大なる件について言うならば、問題について警鐘を鳴らしたのはむしろ体制側で、医療に従事し直面しておられる医師の皆さんです。「このままではまずい」と問題意識を持たれているのは従来からもあったわけですが、健保連の研究会からも読み解けるとおり、何のための公衆衛生か、何をKPIにするべきか、その結果としてどのくらいの予算をどう使えば定められた目的を達成できるのか、といったところにイシューの根幹があるわけです。

医師の中山祐次郎さんも、医療界隈にしてはかなり踏み込んだ議論をされておりますし、まともな経営感覚のある人であれば悲観的な将来像をもってもおかしくないのが現状であろうと思います。

この記事をアップするか否かかなり迷いましたが、問題提起になればと切り込みました。https://t.co/RnM3cEZnoZ

— 中山祐次郎 (@NakayamaYujiro) 2016年4月27日

そして、簡単に言えば、そもそも保険で助けようとしている人は誰だっけ?と考えたときに、その財源に限りがある場合は「助ける人の優先順位を決めないといけませんね」というごく当然の課題にぶち当たるわけです。

「蓄えがないのは個人の自己責任です」

貧困高齢者を突き放すような

そんな冷たい社会で良いのか?

いままでは、戦後ずっと経済成長してきて、日本は豊かで満足度の高い社会を構築することには成功しました、で終わっていた話です。豊かで満足度が高いんだから、必要に応じて、また困った人がいればその改善する薬剤が開発されれば一定の議論を経て概ね保険適用され、難病の人でもわずかな個人負担で充分な医療が受けられ健康寿命が伸延させられました、めでたしめでたし、であったわけです。

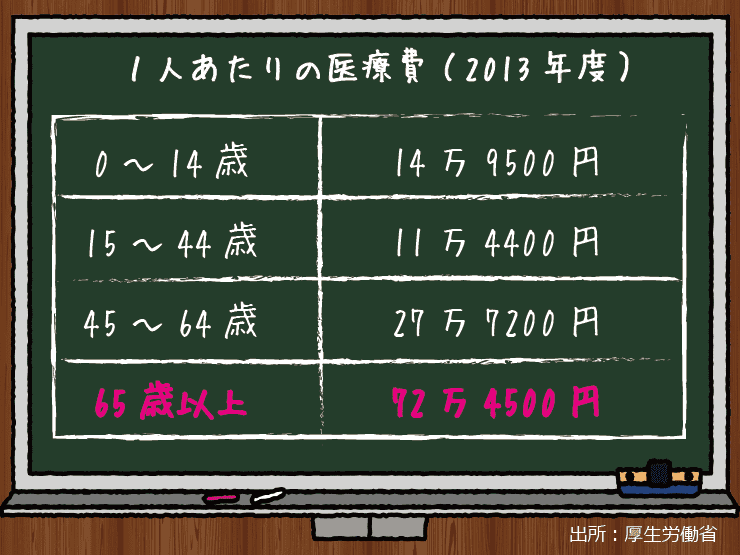

ところが、ここに経済成長の終焉と人口構造の変容で高齢者が爆増し、日本人人口最大のボリュームゾーンである団塊の世代が後期高齢者に入って医療費や介護費をドカ食いし、年金を受け取る側に回り始めました。

また、医療が高度に進化し、標的薬を含めた新しい機序による新薬の開発には多額の研究費が必要になってきたことで、その新薬によって助かる命がそもそも高齢者であり富を生み出すわけではないこと、また低所得者ほど本人負担を低くするという昭和初期の国民健康保険の理念からはすでに合致しなくなっていることが、医療費負担の問題に大きな拍車をかけるようになっているわけであります。

どれも、厚生労働省が省内で特定部局の担当者がエイヤで決めていい話でもなければ、医療倫理から人権問題にいたる深淵な問題についての議論を併発する以上、不採算で破綻しかねない制度上の問題は分かっていても、怖くて誰も手をつけられないでこんにちまで来てしまったのが高額医療費の問題であるということです。

前々回「いまこそ歴史に学ぶとき。財源不足で社会保障が止まったら…まず犠牲になるのは、やはり公的補助の多い弱者から」でも、よりポピュラーな高額医療費負担の問題として人工透析などの生活習慣病を取り上げ、もしもソ連からロシアへ急速な社会構造の変化と共に社会保障が止まったら、というシミュレーションを書きましたが、きわどい言い方をすれば、「社会に富を生み出さない価値のない人が病気になったときに、社会はどこまでその人を救うことができるのか」というトレードオフの問題になってしまうわけです。

逆に、それまで日本社会で暮らし、働いて納税して日本のために頑張ってきた人たちに対して、高齢になってリタイヤして貧困に陥ったのならば、それは蓄財のない個人の自己責任ですさようなら、という冷たい社会でいいのかという懸念でもあります。

社会保障が重要なテーマになるはず…なのに

参院選で与党が勝って憲法改正論が華やかに。

そんなことより先にやることがあるのでは?

今回の参院選、また都知事選でも、候補者や政党が景気よく「老後も安心して暮らせる社会を」とか言ってますが、全員が同じように病気になるわけでもなく、富む人も貧しい人も、伴侶やお子様に恵まれている方も独居老人もいるわけで、すべての人たちをひとくくりにして「老人」「貧困層」「病人」という属性で政策主張するのはさすがに雑すぎるだろうと思います。ただ、具体的に社会保障を特定の属性に対していきなり切るのは、切られた人たちに対する死刑宣告であることもまた事実です。

結論からすれば、高額医療費の自己負担率の引き上げはやむなし、また所得に応じた上限は一部撤廃しつつ、後期高齢者については保険適用される治療内容を制限する方向で、社会保障の総額を切り下げていくしか方法がないんじゃないかと思います。ただ、それらは一過性の対症療法ではなく、恐らくは戦前から続く日本社会における社会保障のあり方そのものについて再考しなければならない時代に入ったと考えるんですよね。

子育てや教育に2兆円の年間予算が必要で、消費税の増税も見送られて財源がないとき、これ以上国債が発行できず公債費を増やさないとなると、最後の聖域は社会保障費になります。

左翼の人たちは国家公務員や国防費の削減を叫ぶでしょうが、南シナ海の現状や中国の軍拡の状況から見るとおいそれと警察官を含む国家公務員に対する予算は減らせないでしょうし、国防費も大幅な削減は難しい状況です。そうなると、日本社会全体でどう若い世代を育み、競争力のある産業を作り上げていくかを考えたとき、必然的に社会保障は合理化をせざるを得ないということになります。

向こうしばらくは、社会保障は本当に重要なテーマになるはずですが、なぜか国政では参院選で与党側が概ね勝利に終わって憲法改正論議が華やかになってきてしまいました。そんなことよりも先にやることがあるんじゃないの?と個人的には思うんですが、どうでしょうか。