年末に、文藝春秋社『文學界』2019年1月号において、社会学者の古市憲寿さんとメディアアーティストで筑波大学准教授の落合陽一さんの対談がありました。まとめたのはライターの橋本倫史さんで、その内容については一部さらに加筆修正されたものが文春オンラインに掲載され、多くの読者がこの内容を目にして大きな物議を醸しました。

国の「今苦しいものをどうにかしようにも、苦しいことには変わりがない」という状況がよくわかる

平成から新たな年号に変わるところで新しい介護問題への取り組みや老年社会の再定義を…というニーズは確かにかなりあるはずです。

しかしながら、日本の社会評論やテクノロジーの最前線にいるはずのふたりにとっては、高齢化問題や福祉の現実はあまり切実な問題ではないのか、一読してなお掘り下げてほしかったテーマが散見される内容で、ちょっともったいないなと思う部分の大きい対談であったのは事実です。

その平成最後となる2019年度(新元号元年予算執行分)の厚生労働省予算案が閣議決定されたわけですが、この内容を見ると古市×落合対談で語られるような社会的なテーマ性や、技術革新による高齢・老年社会の受け入れのあり方とは程遠い、非常にオーソドックスな積み上げ型の予算案が厚生労働省では組み立てられています。

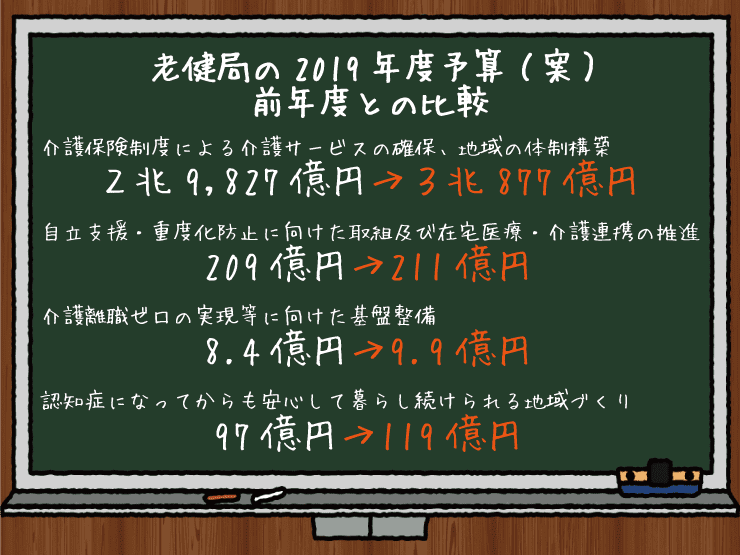

元号も変わり新しい世界に挑戦するというよりも、目の前の課題をクリアしていくために何とかやりくりしていこう、という非常に現実的な施策になっていることが理解できます。

より端的な話をしてしまえば「今苦しいものをどうにかしようにも、苦しいことには変わりがない」という話以上でも以下でもない、というのが手にとるようにわかるわけです。目新しいものに手をつけてバラ色の未来を無責任に描くよりは、今起きている問題に粛々と向き合い対処していこうという姿勢にならざるを得ないのも理解できます。

一部で批判されている老健局の内容をピックアップしてみると、そもそも老健局で出されている予算案3兆1,914億円のうち、「介護保険制度による介護サービスの確保、地域の体制構築」で予算の過半を使い、それも、本来であれば増える高齢者と介護ニーズに対してギリギリの予算増加分の圧縮を行ってなお微増の予算案であることが見てとれます。

日本は未来への種蒔きは後回しにして

介護職のダメすぎる待遇を先に解決することに

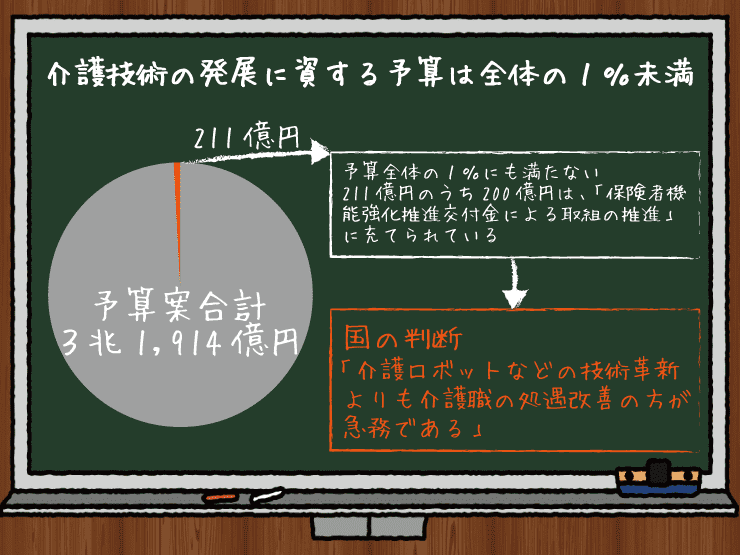

一方で、対談において落合さんが重ねて主張する「自立支援・重度化防止に向けた取組及び在宅医療・介護連携の推進」による介護技術の発展に資する予算は1%にすら満たない200億円程度であり、その予算211億円のうち、市町村など基礎自治体が実施する「保険者機能強化推進交付金による取組の推進」が200億円を占めているわけであります。

他にもいろいろな国家予算の財布はなくはないのですが、介護サービスや医療、地域の見守り事業なども含めた「人間の手がかかるオーバーヘッド(固定予算)」が重すぎて、その増額を抑えるのが精いっぱいの状況で「介護ロボットや効率化によって老年向けサービスを合流化し、産業的な発展を遂げられるプロセスを実現する」ようになるのは夢のまた夢のような世界観になってしまっている、というのが現実です。

落合陽一さんの話に説得力があるのは、確かに「それはおそらく『やれ』となれば可能そうである」という点です。というか、対談を読んでいて首をかしげていた私ですら、もしも技術が本当に進展して、要介護の高齢者のQOLも底上げできるような仕組みが可能なのであれば、心から実現したいと思いますし、それが可能な制度や投資が充分に行えるように政府と民間が一丸となってやっていける方が望ましいのは事実であります。

しかしながら、今回の予算案においては、後述する通り処遇改善は介護報酬加算であって、未来の技術革新に期待を寄せるような種蒔きよりも、目の前の介護産業従事者の処遇がダメすぎてまずそこから手をつけなければならないのが現状です。

テクノロジーの進歩が魔法のように現実の問題を解決してくれるに違いない、という理想を掲げることは大事ですが、現実的には泥臭すぎてそれどころではないのです。

結果として、これらの技術革新による高齢者介護サービスの底上げは、受託する民間事業者の努力で埋めてほしいという話になり、ある意味で問題の解決は民間に丸投げされたも同然の内容にならざるを得ません。

これは厚生労働省の担当部門が無策であるという批判よりは、前々からこうなるとわかっていながら、国家が福祉事業の認可も含めて箸の上げ下げまである程度踏み込み続けてこざるを得なかった弊害を、ツケとして今まとめて払わされつつある状態、と言えるのではないかと思います。

財源不足のなかでも国と地方で900億円を捻出し

月額報酬9,200円~1万2,000円アップなるか!?

また、介護の現場においては希望人材の不足から労働力そのものの充足率が低く、募集しようにも、今回の処遇改善があったとしてもなお一般的な他産業の賃金水準よりも平均で2割以上低くなっている職場も多いことを考えると、劇的な改善が期待されるのではなく「ないよりはマシ」程度の施策で留まってしまうのもまた致し方のないところです。

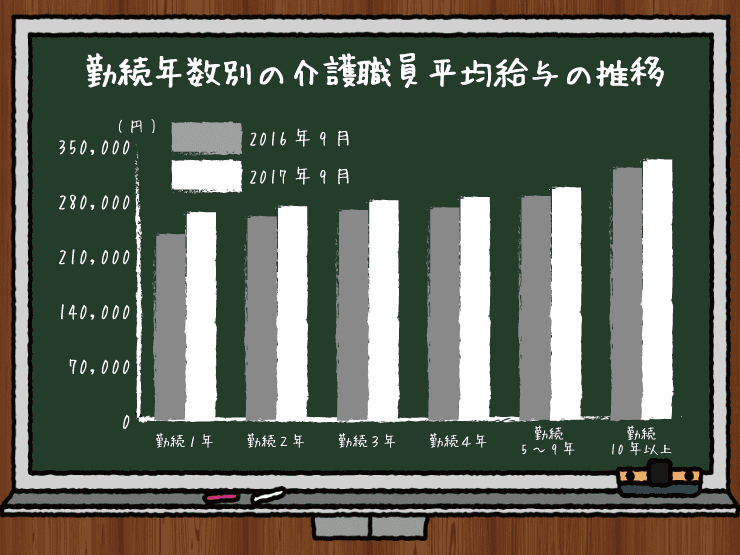

下のグラフは、勤続年数別の介護職員の平均給与を2016年9月時点と2017年9月時点で比較したものですが、介護職員が給与アップをなかなか期待できないというのもうなずけます。

現場を担う介護人材の枯渇は、待遇ややり甲斐をなかなか改善できないといった産業側の事情だけでなく助成する予算の不足にもあり、さらには「介護職を続けていっても、自分が60代70代までやっていける自信が持てない」といった就業ビジョンの暗さにも原因がある以上は、単年度の予算で報酬を積み上げ、処遇を改善してもそうすぐには環境を劇的に改善することなど不可能なのは言うまでもありません。

今回の処遇改善は介護報酬加算であり、「社会保障と税一体改革による社会保障充実分による平成27年度介護報酬改定における消費税財源の活用分」の予算を積み増すことで介護人材一人あたり平均で月額報酬9,200円から1万2,000円相当の処遇改善費として国と地方の合計で約900億円を積み増しする形になっています。

同様に、処遇の改善が急務とされる介護職員のうちリーダー級に対しては、全産業平均年収となる年俸421万円ないし440万円以上とするという原案が固まり、一施設一人以上雇用されるリーダー級人材に対しては、概ね年俸440万円が保証される試算にはなっています。

しかしながら、介護職もその他医療法人従事者と並んで長時間労働を余儀なくされる勤務体系で疲弊しているケースも少なくなく、日本の高齢化対策がピークを迎える2030年から2042年までには社会保障改革の中身も大きく変容していかざるを得ないでしょう。

我が国においては、この手の「現場がもうもたない」という産業の問題はたくさんあります。介護業界、医療業界だけでなく、運輸・輸送、リサイクル、一次産業といった各セクターでの人材不足による景況感の悪化は目を覆わんばかりの状況です。

生産性を確保するために労働力の調達を行わなければならない、ということで、手っとり早く事実上の移民解禁となる入管難民法が改正、基準緩和されて、海外からの介護人材の募集が可能になります。

一方で、このように安易な外国人の受け入れを行った結果、彼らが安い賃金で働くようになってしまえば日本人が我慢して介護職を続けていっても制度的な処遇改善の枠内でしか賃金の上昇は見込めなくなってしまいます。苦しいところはより苦しく、問題を解決しようにも事業者側にも原資が足りないという状況に陥るケースが出かねない恐ろしさがここには潜んでいます。

いよいよ厚労省も本格的に行き詰まった

それでも楽観的な世情とのギャップは果たして…

翻って、冒頭の古市×落合対談でも、古市さんがこんなことを言っています。

財務省の友だちと、社会保障費について細かく検討したことがあるんだけど、別に高齢者の医療費を全部削る必要はないらしい。

お金がかかっているのは終末期医療、特に最後の1ヵ月。だから、高齢者に「10年早く死んでくれ」と言うわけじゃなくて、「最後の1ヵ月間の延命治療はやめませんか?」と提案すればいい。胃ろうを作ったり、ベッドでただ眠ったり、その1ヵ月は必要ないんじゃないですか、と。順番を追って説明すれば大したことない話のはずなんだけど、なかなか話が前に進まない。

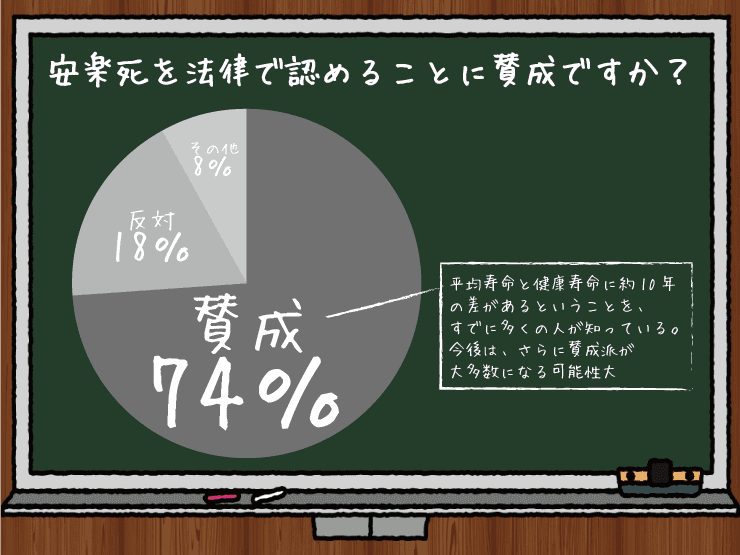

安楽死の話もそう。2010年の朝日新聞による世論調査では、日本人の7割は安楽死に賛成している。それにもかかわらず、政治家や官僚は安楽死の話をしたがらない。

引用:「落合陽一×古市憲寿「平成の次」を語る#1「『平成』が終わり『魔法元年』が始まる」 #落合陽一 #古市憲寿 #文学界」(文春オンライン)

尊厳死(「安楽死」的な要素も含め)については、当連載でも何度か言及しているものの、単純に終末期医療の削減で医療費が削減でき、社会保障費が捻出できるという微妙な議論がなかば常識のようにして未だに語られていることに危惧を覚えます。

撤退戦をしようにも出口がないというのは事実にせよ、本格的に行き詰っている厚労省の予算と、楽観的に語られる世情の社会保障論の間のあまりの落差に軽いめまいを覚えるのですが。