東京都足立区は、野菜を食べやすい環境づくりを進める「あだちベジタベライフ」や、「日本一おいしい給食」など食に関する施策で注目を集める。以前は刑法犯認知件数や所得水準、大学進学率など「数々のワースト記録」を打ち立てた足立区。多くの課題に直面していたが、現在では、街づくりの観点からも高い評価を得る区へと変貌しつつある。今回は、近藤区長から、これまでの経緯と将来の展望についてお聞きした。区長は「施策は総花的でなく、テーマを絞って突破していくことが重要」と話す。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・近藤やよいの声】

4つの課題の克服に重点!「食の取り組み」によって区民の健康寿命が1歳も延伸した

足立区では「区民が誇りを持てるまちづくり」を目指し、ボトルネック的課題※1である「治安・学力・健康・貧困の連鎖」の克服に重点を置いて施策を展開しています。

治安については警視庁や区民と連携した「美しいまちは安全なまち」を合言葉にした「ビューティフル・ウィンドウズ運動」、学力については子どもたちの学習や生活支援、健康については糖尿病対策、貧困の連鎖の克服には「未来へつなぐあだちプロジェクト」などを通じたきめ細かい施策を基本としています。

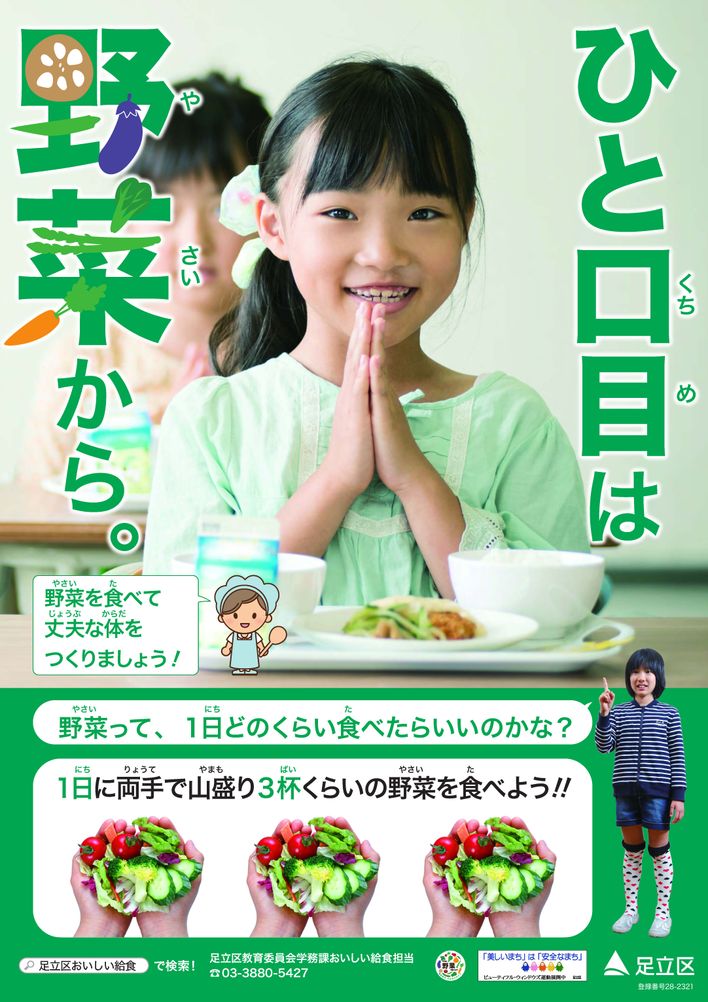

特に糖尿病対策である「あだちベジタベライフ ~そうだ、野菜を食べよう~」をキャッチフレーズとした「野菜を食べやすい環境づくり」は、区内飲食店やコンビニエンスストアの協力もあって、着実に成果が出ています。

区民の健康寿命※2は、2010年と比較して、2015年には男女ともに約1歳延伸。東京都の平均と約2歳あった健康寿命の差は、男性1.53歳(0.44歳縮小)、女性1.14歳(0.80歳縮小)に縮まりました。

この取り組みが評価され、スマート・ライフ・プロジェクトの「第6回 健康寿命をのばそう!アワード 」(2017年)では、都内初となる「厚生労働省健康局長優良賞」(自治体部門)の受賞につながりました。

※1…足立区が内外から正当な評価を得るため、克服しなければならない最優先課題

※2…「厚生労働省健康寿命の算定プログラム」による平均自立期間

糖尿病対策として食習慣の改善が始まった

「あだちベジタベライフ」に協力する飲食店や食品小売店など(あだちベジタベライフ協力店)は、区内で815店舗(2020年3月31日現在)。それらの店舗を中心に、「つい野菜から食べてしまう」という食生活が浸透しつつある。

近藤区長は、「協力店には『お通し』を野菜に変えてもらったり、ランチメニューにミニサラダをつけてもらったりと、取り組みやすい方法で協力をお願いしています。食べる順番を変えて、『野菜から先に食べる』だけでもいいんです」と説明する。

もうひとつの食の政策である「日本一おいしい給食」事業(おいしい給食推進事業)も区内外で評価されている。

2007年に初当選した近藤区⻑は、おいしくて食べ残しゼロの給⾷を⽬指すことを「マニフェスト」に盛り込んだ。学校給⾷の残菜は、食べれば栄養になるが、残せばゴミになってしまうからだ。

「足立区では、管理栄養士との連携などにより、化学調味料を使わないおいしい給食を提供する取り組みを続けてきました。子どもの肥満の割合も減少傾向にあります。残菜も2007年から比べると、約7割も減っています。本当に、とってもおいしいんですよ」と笑顔を見せる。

足立区のイメージ刷新を目指して

足立区は東京都の北東部に位置し、令和2年4月現在で人口約69万人(23区で5位)、区域面積53.25km²(23区で3位)と都内でも存在感がある。

かつては刑法犯の認知件数(発生件数)で都内ワースト記録が続いていた。しかし「ビューティフル・ウィンドウズ運動」により、認知件数はピーク時と比べて6割減と、大幅に減少している。この運動では、住民が街中に花を植えたり、防犯ボランティアがパトロールを行ったり、「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」も制定された。

治安の問題のほか、足立区では大学進学率の低迷、健康寿命の短さ、高い高齢化率、生活保護受給世帯数など「数々のワースト記録」がある。また「糖尿病にかかわる医療費」が23区最多(=ワースト1)であり、子どもの肥満率も課題となっていた。

「かつては『ワーストを強調しないでほしい』と言われることもありましたが、解決に向けた取り組みが進んで成果が出てくると、その声も聞かれなくなりました。課題を真正面から見据えて区民の理解と協力を得ながら、課題解決に取り組むのが私の務めです」と近藤区長。そのための施策の目玉が「あだちベジタベライフ」なのだ。

糖尿病の治療をしている区民だけでなく、子どもから大人まで全区民に「野菜を食べよう、野菜から食べよう」と呼びかけるポピュレーション・アプローチ※3によって、足立区は着実に健康寿命を延ばすことに成功している。

「足立区を『住んでいるだけで健康になれるまち』とすることについて、当初は『野菜から食べるだけで健康になれるのか』と疑問視する声もありました。しかし、野菜から食べる習慣をはじめとした好ましい生活習慣を身につけていくことが、健康改善のスタートラインであることをお伝えし、ご理解をいただいています」

※3…個人の生活環境や健康状態にかかわらず、対象となる全員に向けてアプローチを行い、少しずつ健康のリスクを軽減させていく方法

「貧困の連鎖」を解消するための支援が区の未来を変える

足立区では、全国に先駆けて2015年から「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策実施計画」を進めています。

このプロジェクトの目的は、家庭内の経済的な問題だけでなく、地域での孤立や健康の問題など、子どもたちの成育環境全般の課題を解決することにあります。

「教育・学び」「健康・生活」「推進体制の構築」の3つの柱に沿って、区内すべての子どもたちをサポートしています。

例え家庭に課題があったとしても、貧困の連鎖から抜け出して社会で真に自立できる「生き抜く力」を子どもたちに身につけてもらうことを目指しています。

家庭環境に左右されないよう子どもたちを区がフォロー

「未来へつなぐあだちプロジェクト 足立区子どもの貧困対策実施計画」では、子どもの貧困の「予防」と「連鎖を断つ」ことを主眼におき、基礎学力の指導や食事、学費などの経済的支援に取り組んでいる。

また、放課後の校庭や図書室などの小学校施設を活用した「あだち放課後子ども教室」を区内すべての小学校で運営しているほか、不登校児と保護者の相談支援、子ども食堂の運営支援や子どもの居場所づくりなどにも力を入れている。

「プロジェクトは、生まれ育った環境に左右されることなく、区がフォローすることで子どもたちの自立を促します」

子どものうちから「自分で料理を作る」体験の場を提供

家庭で十分な食事を取れない子どもたちが多いことも足立区の課題のひとつだ。家庭での食生活は、子どもの肥満や逆境を乗り越える力などに影響するという研究結果もある。

「親がつくれないなら自分でつくれるようにしようと、区内の保育園にホットプレートを設置して簡単な調理を覚えてもらっています。小中学校では、ごはん、みそ汁、目玉焼きなどをつくれるように指導もしています。『なぜか足立区の男子は料理がうまい』ということが、都市伝説にならないかなと思っています。男子が調理できればワーク・ライフ・バランスの改善にもつながりますから、将来の彼らの奥さんたちに感謝してほしいくらいです(笑)」と近藤区長。

「足立区の公式サイトでは、子どもでもつくれる『カット野菜とお茶漬けの素を混ぜるだけのサラダ』といった簡単な野菜レシピも公開しています。足立区は定住率が高いので、こうした子どもたちへの教育が足立区の未来に直結していくと考えています」

23区トップレベルの定住率を生かし、地域のネットワークで高齢者を見守る

子どもの貧困対策とともに健康寿命の延伸も大きな課題です。足立区の高齢化率は23区で最も高く、高齢者のフレイルや孤立防止は急務です。「あだちベジタベライフ」で健康寿命を延ばしつつ、2013年からは「孤立ゼロプロジェクト」もスタートしました。

このプロジェクトは、高齢者が安心して暮らせるまちをつくるため、医療や介護の関係者、町会・自治会をはじめとした地域の皆さんと連携して見守りや集いの場づくりなどを進めています。

プロジェクトの一環である「絆のあんしんネットワーク」は、区内25ヵ所の地域包括支援センターが中心となって実施しているものです。町会・自治会、民生・児童委員をはじめ「絆のあんしん協力員」と「絆のあんしん協力機関」が、高齢者への声かけや見守りなどの活動を続けています。

地域で「顔の見える関係」を築くこと、イベント参加などで楽しい時間を過ごすことが重要だと考えます。

住民の「おせっかい」が高齢者の孤立を防ぐ

定住率の高さでは、23区内トップレベルの足立区。これは、地域がコミュニティとして機能しており、子育てがしやすい一方で、高齢化率の上昇も意味する。

定住していると顔見知りが多くなり、「絆のあんしんネットワーク」のような見守り活動も定着しやすい。住民の「おせっかい」によって高齢者の孤立を防ぐしくみは、ほかの行政からも注目を集める。また、緊急時に救急車を呼べる緊急通報システムなども整備されている。

さらに足立区では、2008年からほかの自治体に先駆けて自殺対策に力を入れてきた。2016年に自殺対策基本法が改正されたことで、改めて区内の現状を調査し、それらを踏まえて「足立区の『生きる支援』自殺対策計画」を策定している。

足立区内から、スマホやパソコンで「死にたい」「孤独」などの単語をGoogle検索すると、相談窓口へのリンクが表示され、メール相談に誘導している。自殺を考える区民を支援につなげる「ゲートキーパー」機能が普及しつつある。

大学の誘致で「安心」をまちにデザインする

足立区は、大学誘致を積極的に進めていることでも評価されている。区内に学生が増えて地域の活性化が進み、区政への信頼も高まったようだ。

「北千住駅東口に東京電機大学ができたことで、北千住という街のイメージやポテンシャルはアップしましたね。6つめの大学として『文教大学』が花畑地区にできますし、江北地区には区内初の大学病院『東京女子医科大学東医療センター』が移転してくることも大きな前進です。区内には三次救急を担う救命救急センターや地域災害拠点中核病院がなかったのですが、今回の移転で生命にかかわる治療が区内でできるようになります。区民の安心感も大いに高まると考えています」

東京女子医科大学新東医療センターの誘致により、江北地区で「健康」をキーワードにした新しいまちづくりが進められている。遊歩道やスポーツ施設を整備し、新東医療センター北側には新たに産後ケアなどを行う保健センターも整備される。

近藤区長は、「課題はまだありますが、職員は、区民の『想い』をきちんと形にしてくれます。今後もさまざまな『想い』と『職員の組織力』で困難を乗り切っていきたいと思います」。近藤区長はこう結んだ。

※2020年4月6日取材時点の情報です

撮影:公家勇人

この記事の

この記事の