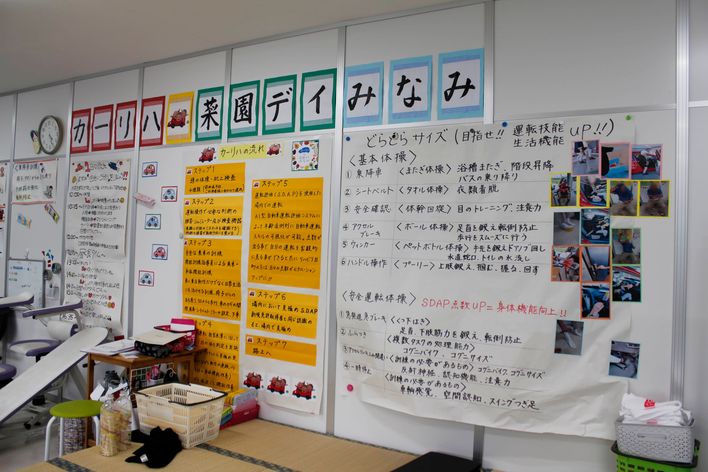

宮崎県宮崎市のデイサービス「カーリハ®&菜園デイ みなみ」。ここでは、一風変わったリハビリが行われている。併設されている自動車教習所の敷地で高齢者が車を運転する、その名も「カーリハ®」だ。考案者である株式会社オファサポート代表取締役社長の服部幸雄氏は、元々自動車教習所を運営していた異色の経歴の持ち主。高齢ドライバーの危険運転が社会問題化する中、同社の取り組みは解決の切り札になるかもしれない。車社会で暮らす高齢者の生活を守るためのヒントを服部氏に伺った。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・服部幸雄の声】

車の運転は認知、判断、操作の繰り返しで脳のリハビリに役に立つ

車の運転は無意識下の認知、判断、操作の繰り返しです。この無意識に行うことが、脳のリハビリにとても役に立つのではないかと考えて、敷地内で車を運転する「カーリハ®」を2014年からスタートさせました。

地方は車社会です。「自分の孫を自分で迎えに行きたい」とか、「奥さんを病院に送迎したい」といった、車を運転することに対するモチベーションが高く、一生懸命に取り組んでくれます。

ただ切り絵や折り紙をするよりは、運転をして頭をフル回転し、認知、判断、操作の繰り返しや、手足を動かすことによるリハビリの方が機能回復につながるような気がしています。

実は、自動車学校が先で、介護事業所は後から始めた事業なんです。特色がないと利用者を獲得できないと考えて、我々が元々持っているリソース、自動車学校を活用しようと思いました。その結果、その強みを生かした「カーリハ®」事業を展開することになったのです。

運転を用いたリハビリ「カーリハ®」の着想

「カーリハ®」とは、教習所内での車の運転を通して認知機能と身体機能の向上を目指すリハビリプログラムだ。運転に不安がある人向けに運転再開を目指す特別プログラムも用意するなど、個人の能力や目的に合わせたプログラムを組んでいる。

「高齢になったら車の免許を返納すべき」という世論に対して逆転の発想とも言える「カーリハ®」は、株式会社オファサポートによる全国初の取り組みだ。

代表取締役社長の服部幸雄氏自身も教習指導員の資格を持ち、現場で実際に運転を教えていた人物。その経験があったからこそ、車の運転は認知、判断、操作の繰り返しであり、脳のリハビリに役に立つのではないかと気付いた。しかし、当時はそれを実証するエビデンス(医学的な根拠)はなかった。

近年、高齢者の危険運転が社会問題化したことにより、専門家による研究も増えてきつつある。国立長寿医療研究センターが行った調査によると、運転をしている人はしていない人に比べて認知発症の割合が50%も低く、さらに、要介護になるリスクは運転の有無で8倍もの開きがあるという。

「『カーリハ®』を始めた当初は周囲に難色を示されることも多かったのですが、ずっと信じてやってきた。やっと世間がついてきました」

自動車教習所を経営資源として活用

自動車学校は全国に現在1,300校ほど存在しているが、指定教習所の数は減少傾向にある。少子化の進行とともに、業界全体が苦境に追い込まれているのだ。教習所が所有する広大な土地を、他の事業に転用するのも容易ではない。

服部氏は自社が持つ、車の運転に適した環境や教習用車両、免許を所持していなくても教習所内であれば運転が可能であるというメリットに目を付けた。

「地方は車社会であり、運転することへのモチベーションは高い。だからこそ、この事業を宮崎でやる必要があるんです」

地方に行けば行くほど車のニーズは高まる。自動車教習所をリソース(経営資源)と捉え、そこにさらなる価値を付加することで、地方の車社会を支える存在に変化させたのだ。

客観的な評価があれば、納得して免許を返納できる

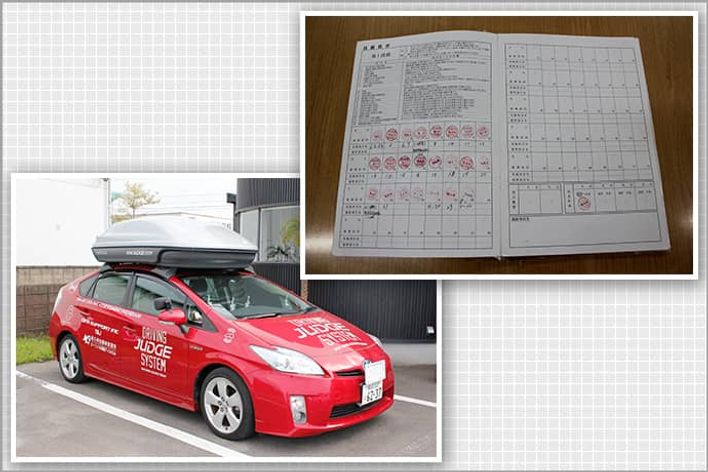

「S.D.A.P.(スダップ)」は、GPSや各種センサーなどを車両に搭載し、走行データや目視評価のデータなどを記録、「模範走行」データと比較し被験者の運転技術をAIが評価するシステムです。

認知症予防、高次能機能障害の方のリハビリ、免許返納の際の客観的なデータ取得などに使われています。

免許の返納は、本人が自分の運転が危険だと気づいていないことが多い場合、周囲の説得だけでは納得してもらいにくい。「S.D.A.P.(スダップ)」はしっかりとしたデータをお示しして、なおかつ本人が確認し、自分が納得することのできる仕組みということで、非常に意味のあるものです。

やはり、気づきを与えてあげる仕組みは必要です。今までは、教官が横に同乗し評価をして判断していたのですが、高齢者はなかなか言うことを聞いてはくれない。ドライにコンピューターがアセスメントをはじき出すと、説得がずっと楽なんです。

自動運転評価システムで自身の運転技術を客観視する

運転能力を客観的に評価するために服部氏が開発したのが「S.D.A.P.(スマート・ドライビング・アセスメント・プログラム)」だ。医学的見地も加えた自動車運転評価システムは全国にも例がない。精度の高いGPSの走行軌跡の記録や、宮崎大学工学部と共同開発した視線計測システムにより、ドライバーの安全確認行動の可視化に成功した。「自動車運転の評価データ」を受け取ることで、自分の運転技術を客観的に確認できる。

自らの運転を見ることで危険性を認識し、納得のうえで運転免許を返納することが可能となる。このように根拠のあるデータをドライにはじき出せるところが、「S.D.A.P.」を用いる大きなメリットと言えるだろう。

また、「S.D.A.P.」によるアセスメントは、機能訓練を行うためのトレーニングプランを立てるときにも役立つ。機械による評価は、誰にとっても平等なものであり、自分の運転能力の劣っている部分を客観的に見て、自分に必要な訓練を確認できるからだ。

生涯現役社会の延伸を目指す

少子高齢化により超高齢社会を迎え、国は「生涯現役社会」を掲げている。高齢者が安全に利用できる移動手段の確保は、喫緊の課題だ。

将来的に、「S.D.A.P.」を用いて、自分の運転技術のデータの推移をクラウド上で保管しておき、運転技術の衰退を確認しながらトレーニングを実施できるシステムを構築する予定だと、服部氏は語る。

「私たちが目指すのは、安全性を保ちながら運転寿命を延伸させること。車が運転できる年数を伸ばすと健康寿命も延伸し、生涯現役社会の延伸も達成されるのです」

自動運転の技術が徐々に発達してきて自動運転の時代はすぐそこに迫ってきている。

「自動運転の時代が来ようと、そもそも運転は楽しむものであり、走る喜びは心の喜びであると思います」

今あるリソースを異業種と結びつければ、シナジーを生み出すことができる

新たなリソースを一から作り上げるよりも、今あるリソースをどれだけ他の異業種と結びつけていけるか、そしてそれがどれだけのシナジーを生んでいけるかということを純粋に考えています。

介護事業にとってはADL(日常生活動作)を向上させることが大事ですから、単に運転の技術を向上させるだけでは介護事業としては全然違うものになってしまうわけです。介護事業の中で「カーリハ®」を用いて、自立に資する支援を行うことが必要であると考えています。

運転の技術が上がることで認知症予防につながるということだけではなく、運転の際に行う動作はADL(日常生活動作)の向上にも役に立ちます。例えば、シートベルトを取る動作と、お風呂で体を拭いたりする動作は同じようなことですよね。

我々は介護事業の中で運転の機会を提供しているだけでなく、機能訓練のモチベーションを維持させる手段のひとつとして運転を用いています。芯を外さずに介護業界が抱えている問題を克服し、目的を達成することが重要です。

異業種とのコラボレーションでシナジーを生み出す

介護事業一本でやっていくことは困難になってきたと語る服部氏。現在オファサポートは、介護事業、療養事業、IT事業にも取り組んでいる。別の事業を行うことで、介護事業が抱える課題を解決できると考えているからだ。

従業員のモチベーションにも良い影響があったと服部氏は語る。

「これまで身体介護しか経験してこなかった介護福祉士のモチベーションが、『カーリハ®』をきっかけに上昇しているように感じます。異なる分野から介護に挑戦できるので、仕事に飽きることなく、さまざまな挑戦ができる点が魅力なようです」

異業種とのコラボレーションも進み、介護事業や自動車教習のみではつながることのなかった企業との連携も始まった。例えば、損害保険会社と連携して、「S.D.A.P.」のデータを事故防止に役立てようとしている。

「積極的に異業種とコラボレーションすることで、さらなるシナジーを生み出すことができるのです。新しいものはあまりないので、今あるものの中から自分が何を選択していくのか、柔軟に考えるようにしています」

「負けても勝つ」柔軟な姿勢で挑む

多くの新しい取り組みにチャレンジしていき、数々の可能性を生み出してきた服部氏。彼の作った自動車運転評価システム「S.D.A.P.」も、さらに多くの分野で用いられることが期待されている。

また、自動車教習所と介護施設という新しい組み合わせを用い、高齢者の運転という課題に対し積極的に取り組んできたことそのものが、介護業界に新しい風を呼び込んでいる。

介護と異業種のコラボレーションが実現することで、今後も「カーリハ®」のような新たなサービスや解決策が次々に生まれ、さまざまな業界の活性化が進行するだろう。

日々、夢を見て何事にも挑戦する服部氏は、決して諦めることはない。とにかくトライし続けてリスクを恐れない姿勢を信念に掲げている。

「とにかくたくさん負けることが大事です。でも、負けっぱなしはだめなので最後に勝て、そう自分に言い聞かせています」

「カーリハ®」を始めて5年が経過した。負けながらも挑戦し続けるスタンスで挑み続けてきた服部氏の探求は、宮崎を飛び出して世界に広がっていくことだろう。

編集部注

車の運転は株式会社オファサポートの敷地内で行われ、個人の運転能力に合わせて安全に配慮しながら実施されています。

※2019年4月22日取材時点の情報です

この記事の

この記事の