町の面積の90%近くを山林に覆われ、65歳以上が人口の半分を占める徳島県上勝町。少子高齢化と一次産業の低迷が続く町を絶体絶命の状況から救い出したのは、地元の農業協同組合へ営農指導員として採用された、ひとりの〝よそ者〟だった。「葉っぱビジネス」という言葉を生み出し、「日本一元気で幸せな高齢者の町」と言われるまでに町を変貌させた株式会社いろどり・横石知二代表取締役社長に、これまでの経緯と今後の展望について話を伺った。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・横石知二の声】

葉っぱビジネスで過疎化が進む町を再生

営農指導員として上勝町農業協同組合に就職した当時の私は、町民から見ればただの〝よそ者〟。集会で「今のやり方ではいけない。何かを変えましょう」と声を挙げても「嫌だったら出て行け」とまで言われる始末でした。

そんなときに大寒波が町を襲い、みかんの木が大打撃を受けたんです。とにかく何とかしなければ、という思いで始めたのが行商です。毎日のように市場やお店を回り、町の産品を置いてもらえるようPR活動を続けました。最初の2年間は、ほぼ車の中で寝泊まりをしていましたね。

そんな中で偶然出会ったのが、料亭で使われている「ツマもの」でした。「そうだ、葉っぱを売ろう!」という発想がこのときに生まれたのです。

その後、1986年にツマもの「彩(いろどり)」の販売を開始。現在ツマものの種類は320以上に増え、1年を通して葉っぱを出荷しています。常に課題を見つめ続け、その答えを諦めずに考え続けることが、日本初となる「葉っぱビジネス」の発想につながったと思っています。

課題を見つめ続ければ、いつか「答え」が見えてくる

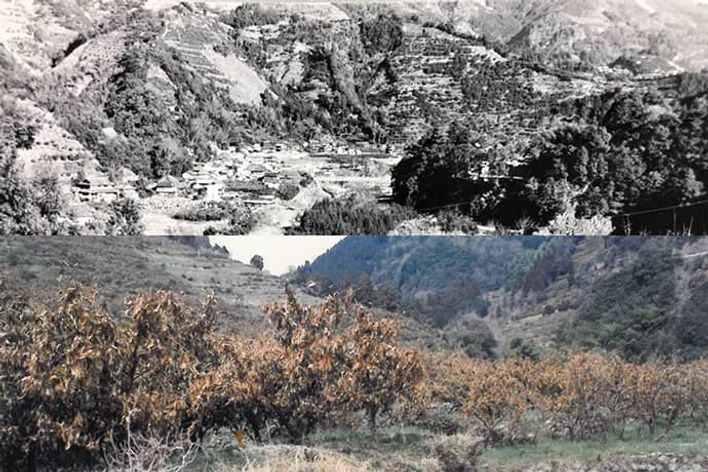

料理のツマものに使われる「葉っぱビジネス」の成功により、国内外から多くの人や団体が視察に訪れるようになった上勝町。訪れる人々は、一見、限界集落のような風景を見て一様に驚く。

少子高齢化と産業の疲弊…。日本のどこにでもある問題を抱えた町の復活劇が始まったのは、横石さんが営農指導員として就職した1979年のことだった。

「当時は、みかんや林業、建設業などで、町の方々がどうにか生計を立てている状態でした。このままではいけないと声を挙げるのですが、高齢者は良くも悪くもプライドが高く、ほとんど話を聞いてもらえなかったことを覚えています」

当時の農協には農産物を積極的に売り込んでいく「販売課」がないことに問題を感じていた横石さんは、自ら営業マンとなって県内外の市場やお店を奔走。町の物産をPRしながら情報収集に努めた。

上勝町が大寒波に襲われた後は、農業再建を目指して短期間で収穫できる農業にも積極的にチャレンジ。しいたけの栽培でも結果を出した。試行錯誤を続ける中、大阪の料亭で出された「料理のツマもの」を見て、葉っぱビジネスの発想が生まれることになる。

高齢者の経験と特性をビジネスに活かす

「高齢者は昔からずっとやっていることを変えたくないという気持ちが非常に強く、変化を嫌うんです。最初に葉っぱビジネスを提案した時も、男性陣から『狸や狐のおとぎ話だ』と言われましたね」

それでも諦めなかったのは、「高齢の女性が活躍できるチャンスがある事業」という点にあった。それまでの農業は男性が主役で、女性はサポートに回ることが多かった。だが、行動力のある女性が活躍できる場を創出することで、町に新たな活力が必ず生まれると、横石さんは信じていた。

「高齢者には、若者にはない知識と経験がある。どの枝が折れるか知っているから木登りが上手いし、どこに植えれば良い作物ができるかを知っている、雲の流れを見れば天気がわかる。そんな高齢者が持っている経験値をいかに引き出すかが、葉っぱビジネスの成功の鍵を握っていると思っていました」

1986年、わずか4軒の生産者によって彩事業がスタート。初年度の売り上げは約116万円だったが、10年後には100倍を超える1億2,000万円以上を売り上げることになる。

ICTと農業を組み合わせ、モチベーションをアップ

事業を成功に導くためのポイントのひとつが、かかわる人々に「いかに役割を与えるか」ということです。高齢者は「自分のことを認めてもらいたい」「世の中の役に立ちたい」という気持ちが若い人よりも強い。私の場合は、毎日のように生産者のもとを訪れ「これは、あなただからできる仕事だよ」と、励ましや労いの言葉をかけ続けていました。

1998年にICTを導入し、自宅のパソコンから売り上げの額や順位が見られるようにしたのも、生産者のモチベーションを高めるためです。当時は役場の各部署にパソコンが1台あるかないかの時代でしたから、周りからは当然のように「そんなこと、高齢者にできるわけがない!」と猛反発を受けました。

結果として、ICT導入後は生産者の競争心が高まり、売り上げがさらに伸びました。目を輝かせながら自宅のパソコンやタブレットに向かい、年収1,000万円以上を売り上げる人もいます。「あなたなら、きっとできるよ」と声をかけ続けることで、高齢者は本来の力を発揮するという好例でしょう。

事業の仕組みづくりはもちろん大事ですが、一人ひとりへの手厚いサポートも同じぐらい重要なのです。

生産者の目の色が変わった

当時、コンビニエンスストアのPOSシステムを見て、「パソコンを事業に活用できないか」と考え始めた横石さん。まだ、日本に「ICT」という言葉の片鱗すらなかった時代のことだ。

しかも、使用するのはキーボードやマウスに触ったことのない、高齢の生産者たち。周囲から導入反対の声が挙がるのも、仕方のないことだったと言える。

「ICTの販売ネットワークを開発し、生産者の家に導入するためには、1億円ほどの予算が必要でした。町議会からの理解が得られない中、国の公募事業によって何とか予算を確保することができたのです」

最初にICTを導入したのは、売り上げの上位40名。自宅のパソコンから受注需要の動向や必要な葉っぱの数量、集荷状況、出荷状況のランキング、市場での販売状況などを見ることができる。どの案件を受注できるかは早いもの勝ちだ。「負けん気」を刺激された生産者のモチベーションが飛躍的に向上し、さらなる売り上げ増へとつながっていく。

「導入後は、明らかに生産者の目の色が変わった」と横石さん。長い時間をかけて生産者に寄り添い、高齢者が持つ「負けん気やプライドの高さ」の特性を引き出した結果と言えるだろう。

仕組みづくりだけではなく、コミュニケーションを重視

今でも、横石さんはたびたび生産者のもとに足を運び、励ましや労いの言葉をかけ続ける。それは、一人ひとりの小さな頑張りが、やがて大きな結果につながることを知っていたからだ。

「彩事業の売り上げが大きく落ち込んだ時期がありました。その原因のひとつが、生産者の元に足を運び、労いの声をかける役割の人がいなくなったから。儲かる仕組みをつくるだけではなく、その後の一人ひとりのきめ細かなサポートの重要性がわかると思います」

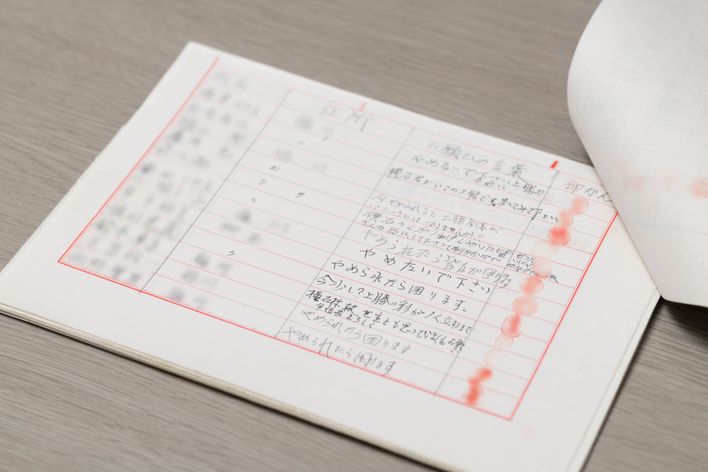

1996年当時、横石さんは農協を辞めて町を出ようと考えていたという。そのことを知った生産者たちは、それぞれのメッセージを書いた嘆願書を作成。その声を受けて、横石さんは町に残ることにした。

「やめないで」「あなたがいないと、やっていけない」といった言葉の数々からは、長い年月をかけて積み上げてきた強固な信頼関係を感じることができる。

仕組みをつくるだけではなく、内向きのコミュニケーションに力を注ぐこと。それが、まちおこしを成功させる何よりの近道なのだ。

自分で考えて行動する力が地域の豊かさにつながる

人口1万人ぐらいの地域の高齢者を見ていると、もうあまり仕事で稼ごうとせずに、みんなで寄り合ってレクリエーションなどを楽しむようなコミュニティを求める傾向にあると感じます。日常の生活の中に「行政や周りの人が何とかしてくれる」という受け身の意識があると、人の判断力は鈍くなるものです。

それに比べ、葉っぱビジネスの成功は上勝町で生活する高齢者にさまざまな波及効果をもたらしました。農村社会の中で与えられたことしかできなかった人々が、それぞれ自分たちの役割や居場所を見つけ、儲かる農業を実践することで「自分で考えて行動できる」ようになったのです。

自然災害や詐欺被害など、今の世の中には、いざというときの自己判断力が問われるシーンがたくさんあります。そういった能力を養い、いつまでも健康で楽しく生きていくためにも、能動的に行動し、それが報われる環境づくりが欠かせません。私たちの会社でも、葉っぱビジネスだけでなく、人づくりや地域づくりを含めた事業展開に力を入れていきたいと思っています。

いつまでも働き続けられる幸せ

現在、上勝町では約160軒が彩農家として活動中だ。葉っぱの栽培や収穫、パック詰めなどの作業を、生産者それぞれが行っている。

葉っぱビジネスのために帰郷したり、移住したりする若い世代も増えるなど、幅広い世代がひとつになって事業に取り組んでいる。

「脳梗塞によって体が不自由になった方もいますが、今でも夫婦で彩の仕事を続けている。普通なら家や施設で寝込んで元気がなくなってしまうところを、仕事への意欲が笑顔をもたらしているんです。そういう姿を見ていると、これまで頑張ってきて本当に良かったと感じます」

横石さんが代表を務める株式会社いろどりでは、食べられるツマものとして注目されている「ミニ葉わさび」の販売など、新たな商品の売り込みも展開中。今でも横石さん自らが県内外に足を運び、お店への売り込みや店頭販売などを通じて商品PRを行っている。

葉っぱビジネスの立ち上げ当時28歳だった横石さんの年齢も、すでに60歳を超えた。自分の居場所で役割をまっとうし続ける横石さんの姿は、上勝町で元気に働く高齢者の姿を映し出しているようにも見える。

まちづくりの天才が生まれる環境づくりを

株式会社いろどりでは、葉っぱ商品の販売のほかにも、上勝町の農業を短期で体験できる「農業体験事業」や地元の杉山の活用を目指した「彩山」事業などを新たに実施。少子高齢化が進む上勝町が、今後も元気に存続していくための種まきを積極的に行っている。

山あいの町であることを逆手に取った上勝町。地域独自の強みや価値を見つけるポイントは、人づくりにこそあると、横石さんは語る。

「スポーツや将棋の世界では若い世代がトップで活躍しているように、まちづくりにも若い力を積極的に取り込んでいく必要性を感じています。自分たちの町の課題や魅力について小学生の頃から英才教育を受ければ、何千、何万人に1人は『まちおこしの天才』が現れるかもしれない。次の世代に地域の高齢者たちの輝かせ方を考えてもらえるよう、私たちも柔軟な思考で物事を見つめていきたいと思っています」

常識を軽々と飛び越える着眼点と不断の努力によって、過疎化が進む山間部の町を甦らせた横石さん。これからも地域の高齢者とともに歩みながら、上勝町の、そして日本のさらなる未来を切り拓いていくはずだ。

※2019年4月10日取材時点の情報です

撮影:千葉大輔

この記事の

この記事の