全国初の“区域外特養”である「エクレシア南伊豆」が2018年、南伊豆町にオープンした。開設を主導したのは東京都の杉並区だ。東京23区の西端に位置する杉並区は、都心にありながら2025年には後期高齢者人口が7万5千人を超えると見込まれている。「姥捨て山」との批判を浴びながらも、「新しい特養のかたちをつくりたい」と語るのは、田中良・杉並区長だ。就任以来、福祉行政に力を入れる田中区長に、区域外特養開設に至る経緯と、今後の展望について話を伺った。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・田中良の声】

全国初の区域外特養である「エクレシア南伊豆」が開設

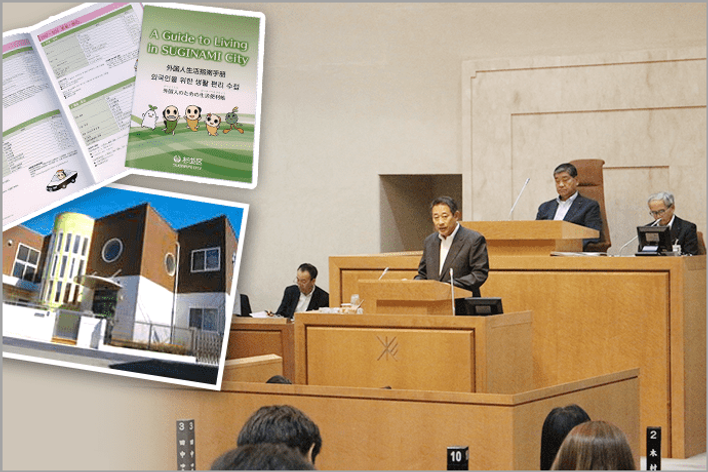

2018年3月、東京都杉並区、静岡県、同県南伊豆町による全国初の「自治体間連携特養」である「エクレシア南伊豆」が開設しました。

南伊豆町は風光明媚で温暖なところで、当区とは友好都市として1970年代から交流がありました。かつては、喘息の子どもたちのための全寮制の小学校である南伊豆健康学園があり、区民にとっては長年親しみのある場所でもあります。そのご縁があり、今回の特養開設に至ったのです。

計画にあたっては、南伊豆町に負担を押し付けないことを最も重視してきました。

杉並区にとっては特養入所待機者の解消、高齢者の居住の選択肢拡大、豊かな自然環境での暮らしなどのメリットが。南伊豆町には地元の雇用増や食材の購入、入所者家族の観光などによる経済効果が期待できます。双方にメリットのある取り組みと言えます。

友好都市の関係から始まった「区域外特養」構想

田中区長は、2010年の杉並区長選で初当選、現在3期目を務める。福祉行政を基礎自治体の基本的な責務として取り組んで来たが、2012年度から21年度までの10年間で1,000床分の特養を整備する計画も、そのうちのひとつだ。

「私が初当選したときには、杉並区の特養入所待ちは約2,000人に上っており、区内だけで施設建設の用地を入手することが困難な状況にありました」

区立小学校の統廃合や国との財産交換、民有地の購入、区立施設の再編などによって用地を捻出してきたが、地価の高さは大きな負担であった。

「杉並区の場合、1床の確保に約4,000万円かかりますが、そのうちの半分は用地確保に費やされています。費用の半分が土地代というのはもったいないことです」

一方で、南伊豆町に区が保有していた「南伊豆健康学園」を2011年度末に廃止したことで、跡地の利用方法や地元の雇用確保などの検討課題も浮上していた。

そこから南伊豆町との共同整備の構想が誕生する。建設地は下田駅から約25分の町有地に変更となったが、これにより、利用者の利便性や津波発生時の安全性が向上。また、隣接地には、南伊豆町の「健康福祉センター」が整備された。

南伊豆町が町有地を社会福祉法人に無償で貸し付け、社会福祉法人、杉並区、静岡県の3者が整備費用を負担するかたちでエクレシア南伊豆が整備されることとなった。

豊かな自然に囲まれて暮らす

エクレシア南伊豆は、入所者用居室90室、ショートステイ用居室10室の全100室を備える。全室が個室で、1ユニットは10室で構成される。縁側をモチーフにした共用スペースや多目的室、町民も利用できる地域交流センターがある。

「自然が豊かでゆったりと生活ができ、地元の食材を生かした食事も楽しめると好評です。土地にお金がかからない分、設備やサービスの充実に回せるのです」

距離の問題を解消するために、入所者の移動にかかるタクシー代は事業者が補助する。

また、事前に連絡すれば最寄り駅の伊豆急下田駅から施設までの送迎を頼むことや、無料の家族宿泊室に宿泊することも可能だ。テレビ電話システムも導入され、離れた家族との面会が簡単にできる。

施設によると、2018年3月に開設してから同年12月末までの間に、杉並区民の家族が面会に訪れた回数は延べ356回に上ると言う。

「家族宿泊室はスイートルームとまではいきませんが、広くて快適です。ユニットには共用のキッチンもあるので、手料理を楽しむこともできますよ。取り組みやサービスが正しく伝われば、『家族を預けたい』と思う人たちがコンスタントに出てくると思います」

選択肢を増やし、本当の意味での「住み慣れた」場所で生活を送ってもらう

エクレシア南伊豆の運営に杉並区は、今後も携わっていきます。南伊豆に負担を押し付けることはしません。

きちんと施設の運営に関わり、区民の生活を支え続けることができるので、とてもやりがいを感じますね。

昨年は、杉並区から高円寺阿波おどり連協会の方を派遣して、施設内で踊りを披露していただきました。杉並と言えば、高円寺阿波おどりですからね。

このような文化イベントを行う費用を区が負担します。入所者の方には、離れていても杉並区民であることを忘れないで欲しい、と思うのです。

立ちはだかった「住所地特例」制度の壁

「杉並区の責任」を強調する田中区長は、施設利用に伴う医療費の負担の問題も解決した。後期高齢者医療制度における「住所地特例」の継続である。

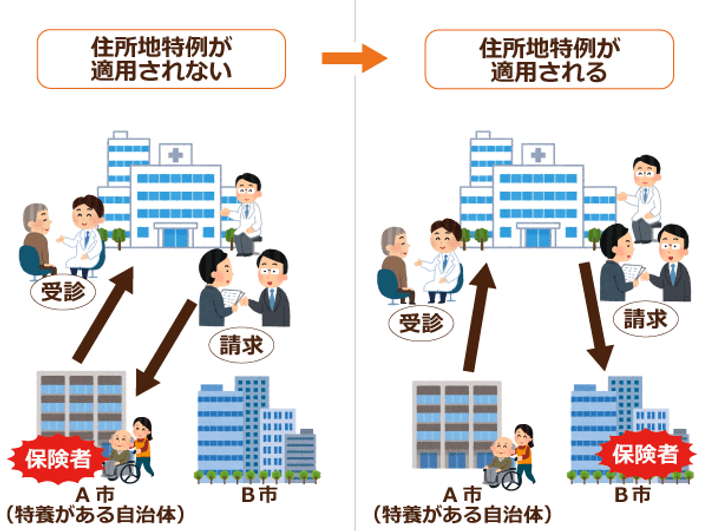

高齢者が住む地域から他の地域の施設に入所する場合には、施設のある自治体の負担を減らすため「住所地特例」が適用される。入所前に住民票を置いていた自治体が、費用を負担するのだ。

しかし、この制度は、介護保険制度には適用されるが後期高齢者医療には適用されず、入所者が75歳に到達すると施設所在地の自治体の負担となってしまう。

そこで杉並区、静岡県、南伊豆町の三者が関連の法令改正を要望し、厚生労働省も動いた。2013年に大森彌(わたる)東京大学名誉教授を座長とする「都市部の高齢化対策に関する検討会」を発足、制度改定の検討を実施したのである。

同検討会では住所地特例の引き継ぎ問題を指摘、これを受けて「高齢者の医療の確保に関する法律」が改正された。

2018年4月からは、住所地特例の適用を受けていた特養の入所者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入する場合には、住所地特例を引き継ぐことになった。これにより、施設所在地の自治体の医療費負担を増やさずに済むようになったのである。

「制度上の課題一つひとつに向き合いながら、ここまで進めることができました」と振り返る。

自宅ではない「在宅」をどうつくっていくか

地道な調整を積み重ねて開設に至ったエクレシア南伊豆町だが、杉並区内から約200km(自動車で約4時間)の距離があることから、「住み慣れた地域でその人らしく暮らす」という国の方針に反しているという指摘もある。一部の政治家やメディアから「姥捨て山」という批判も受けた。

こうした批判に、田中区長は「たしかに遠方ではありますが、無理やり入所させている訳ではありませんし、距離をカバーするアイデアもたくさんあります。かつて都内近郊で行われていた『ベッド買い』よりも自治体が責任を持って運営に関わっている施設なんです」と反論する。

『ベッド買い』とは、東京23区など都市部の自治体が郊外の特養に補助金を支払い、優先的に自分のところの住民を入所させてもらう仕組みだ。自治体にとっては、建設費の節約になる。

地方自治の大家である大森氏が、エクレシア南伊豆の構想を『先駆的なモデル事業』と評価したことが計画を進める追い風となった。

大森氏は、特養の目指すべきところは「自宅ではない『在宅』をどうつくり出すか」という点であり、自宅からの距離が離れているか近くか、ではなく、その人にとって新しい生活の場になり得るかが大切だと説く。

「そもそも東京とは、いろいろな地方から人が集まってできています。『住み慣れた地域』を決めるのは行政なのでしょうか。老後をどこで過ごしたいか、その選択肢を増やすことも、この事業の目的のひとつでした」

基礎自治体の最大の役割は「困っている人を助けること」。必要であれば借金をする判断も区長の役目

エクレシア南伊豆は全国初ということで大変注目された取り組みですが、焦って満床にしようとは考えていません。

今後の入所調整も、丁寧に、入所者に寄り添って進めていきます。新たな特養の形を創り出すことが最も重要だと思っているからです。

今はゆっくり育てて、良いサービスを安定的に供給できるように、ノウハウを蓄積していきたい。

かねてから私は、基礎自治体の最大の役割は「困った人を助けること」だと言ってきました。批判を受けたとしても、困っている人のためになるのであればチャレンジする意義があります。

財政的な問題もありますが、住民がどんな地域にしたいのかが最優先で、そのために必要な「人・モノ・カネ」を判断して、責任を負うのが区長である私の役割であると思っています。

基礎自治体だからこそチャレンジし続ける

現在では、区内に新設した施設を含め、目標としていた10年で1,000床を確保する目途が立った。第2の区域外特養の設置については、都内交流自治体である青梅市と情報交換を行っている段階だ。

区域外特養の設置には「行政と住民レベルで自治体間のつながりが強いこと」が条件となっており、さまざまな課題を乗り越えて開設したからこそ、丁寧にノウハウを育てることを最優先にしている。

「大森先生からも、『時間をかけてゆっくり育てなさい』とアドバイスをいただきました。まずは入所者に寄り添い、良いサービスを安定して供給できる仕組みを整えていくつもりです」

課題があったとしても、福祉行政にはチャレンジする意義がある、と区長は言う。

「どんな人でも、困った状況に陥ることはあります。そのとき手を差し伸べるのが基礎自治体の役割です」

区では、高齢者や子育て支援のほか、最近増えている外国人居住者への支援にも力を入れる。

住民が望む地域のあり方が最優先

杉並区では、2010年度から認可保育所を核とした保育施設の整備を続け、2016年度には「すぎなみ保育緊急事態」として区有地の活用など待機児童解消政策をとった。結果、2018年度に「待機児童ゼロ」を達成したことは有名だ。

どの自治体も財政難には頭を悩ませているが、杉並区も例外ではない。持続可能な自治体経営を心がけている一方で、お金は使うべきところには使い、必要なときには借金もすべきだと言う。

「たとえば、東日本大震災のような大災害が起こった場合に、区長が財政を気にしていては不幸ですよね。最も大切なのは、住民がどういう地域をつくりたいと思っているかです」

住民が何を望んでいるのかを把握し、合意を得て、進めるために必要な「人・モノ・カネ」を判断して、責任を負うのが自分の役割だと区長は訴える。

「リーダーの仕事は『目標』を決めることでもあると思います。職員とも議論したうえで、その目標に対して、責任を持ってチャレンジできないのであれば、政治家をやめるべきです。自己保身をしていてはいけない。やりがいがなくなり、人生もつまらなくなってしまいます」

※2018年12月26日取材時点の情報です

撮影:丸山剛史

この記事の

この記事の