地方都市が郊外型の車社会になって久しいが、少子高齢化がさらに進行する将来、それは果たして「暮らしやすいまち」であり続けられるのか。公共交通を拡充させ、集約的かつ機能的なまちづくりをおこなう「コンパクトシティ政策」にいち早く取り組み、国内では数少ない成功例として知られる富山県富山市。政策を牽引する森雅志市長に、来るべき人口減少時代、超高齢社会に向けた最先端の都市整備について話を聞いた。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・森雅志の声】

人口減少に向けて今から対策を

まちをコンパクトで住みやすくする

コンパクトシティ政策を進めるきっかけは、人口減少問題です。2010年をピークに日本の人口は減り始めて、2050年には9,700万人になると言われています。

人口減は全国均等に進むということはなく、人口が多い首都圏は減少率も鈍いため、地方の減少率のほうが激しいと予測できます。富山市も例外ではありません。今から対策を講じていくのは、富山市の未来のためでもあります。

人口が減少する中、市街地を拡張し続けていたら、ごみの収集、上下水道の管理、道路のインフラなどの土木費や衛生費の負担が今以上にかかってきます。人口減少で税収も減っていく中、管理維持費が膨れ上がるのは避けなくてはいけない。

地方都市でも徒歩で移動できる環境を整えて、行政コストの削減と、郊外に移った人の流入を中心部へ促すのが狙いです。幸運なことに、富山市には鉄軌道が通っていて路線バスも運行しています。公共交通をうまく活用すると、超高齢社会で増える、車を持たないお年寄りも移動しやすくなります。

今あるものを活かして、沿線に住居・商業・公共施設を集積させ、富山市をよりコンパクトに住みやすくする努力をしているのです。

コンパクトシティ化のメリットとは

富山県富山市は人口約42万人の中核都市で、人口の縮小や税収減少、中心部のドーナツ化現象などの問題を抱えている。富山県は自動車保有台数が1.71台/世帯と、全国2位(2016年時点)の車依存社会であり、加えて持ち家率も全国1位(同)と、一戸建て志向の強い土地柄である。「家を持ったら一人前」という考え方も根強く、市の郊外に居住する傾向がある。

コンパクトシティ政策と聞くと、郊外から中心部に強制的に居住空間を移動させているのではないかと捉えがちだが、市長は決して郊外に住むことを否定していない。

「私も郊外に住んでいます。市民がライフスタイルに応じて、郊外か中心市街地か、どちらかを選択できる環境を整備することがポイントなんですよ」

雄大な立山連峰と富山湾を有する富山市は郊外型の車社会が顕著。人口減少に向けた都市整備を急いでいる

富山市の政策の柱に、「公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」がある。富山市には複数の鉄軌道が存在し、富山駅を中心に放射状のネットワークを形成している。公共交通沿線に住む場合、市が補助金を出して居住を推進している。人が集まって住むと、訪問介護や訪問看護の効率も上がり、福祉のコストも下がるというメリットがあるのだ。

高齢社会に向けた公共交通機関の整備拡充

富山市の公共交通に関する意識調査(2006年)によると、自由に使える車を持たない人のうち、60代から80代の割合は7割に上る。車を持っていたとしても自分で運転できるとは限らず、車以外の交通手段を考えなくてはならない。

「超高齢社会においては、車だけでなく公共交通が必要だと感じていました。そこで利用者の減少が続いていたJR富山港線を、全国初の本格的なLRT(次世代型路面電車システム)として再生しました。また、富山地方鉄道(株)の路面電車を中心市街地で環状化させる計画も併せて行いました」

もともと車社会である富山市で、58億円の公費を投入して行うLRT計画は、市民になかなか浸透しなかった。

「LRTの導入については、市民と200回に及ぶ対話を行いました。100%の理解を得るのに、待っているだけでは何も動きません。反対する人がいても、データを提示して説明をすれば、そのうちわかってくれる。『本当は気に入らない。だけどしょうがない。だから反対はしない』という市民に対して理解を得ることに注力しました」

また、通勤以外の時間帯の利用者を増やすため、バリアフリー化、大幅な増便、ICカードの導入などの仕掛けを行った。その結果、LRTの利用者も中心市街地へ訪れる人も増加し、まちの中に活気が戻ってきたという。

状況は劇的に変わるわけではないが、小さな成功事例を積みあげることで、緩やかに進めていく。すると理解者が増えて、次のまちづくりの効果的な投資につながるのだ。

健康維持のために「歩いて外出」を促進

要介護状態の悪化を予防する

2017年の富山市の高齢化率は29%で、2025年には全人口の3割が高齢者になる見込みです。要介護認定率が高いと、介護保険料を支払う40代以上の市民の負担も増えます。市の社会保障費を少しでも抑えるには、要介護認定のお年寄りの数が重要なカギとなってきます。

現在、富山市の65歳~70歳の要介護認定率は2.8%と、要介護認定を受けていない人が多い状態です。希望としては、要介護認定が上がることなく健康に年を重ねていってほしいのです。

そこで、歩いて外出してもらう機会を増やして、健康を維持する努力を市民に提案しています。けがや骨折で外出頻度が減り、閉じこもりがちになると、要介護となるリスクが高くなる。要介護状態にできるだけならないようにし、また要介護状態の悪化を防ぐ、「介護予防」の取り組みをしています。行政から介護予防の概念を取り入れた仕掛けづくりで、外出を促しています。

温泉水を活用した日本初の介護予防施設を展開

要介護認定率を今の数字のまま保つための努力として、高齢者の外出のきっかけを作る取り組みがある。そのひとつが、老人クラブなどが中心となって取り組む、ふれあいサークルである。市内には公民館などの活動拠点が充実しているので、足腰の弱い高齢者でも徒歩圏内で介護予防のプログラムに参加できる。また、介護予防推進リーダーが閉じこもりがちな高齢者を誘い出す試みも市全域で行われている。

中心市街地にある、角川介護予防センターも介護予防を進めるための大切な施設である。小学校跡地を活用し、日本初の温泉水を活用した介護予防施設で、水中運動療法や温熱療法などを組み合わせたプログラムを提供している。

「高齢者は運動することに加えて、普段なかなか話すことがない若いスタッフと会話することで、『いい刺激をもらえる』と定期的に通ってくれます」

このようなきめ細かな介護予防事業を展開できる理由は、市民の居住地から2キロ圏内に、いつまでも住み慣れた土地で暮らしていくことができるよう、主任ケアマネージャーなどの専門職員に相談できる地域包括支援センターがあるからだ。必要があれば、ふれあいサークルの紹介や、支援を要する方に情報提供を行えるネットワークが整っている。

歩く機会を増やすと年間約7,900万円の医療費を削減できる

もうひとつ、介護予防において大事なのが歩く機会を増やすことだ。

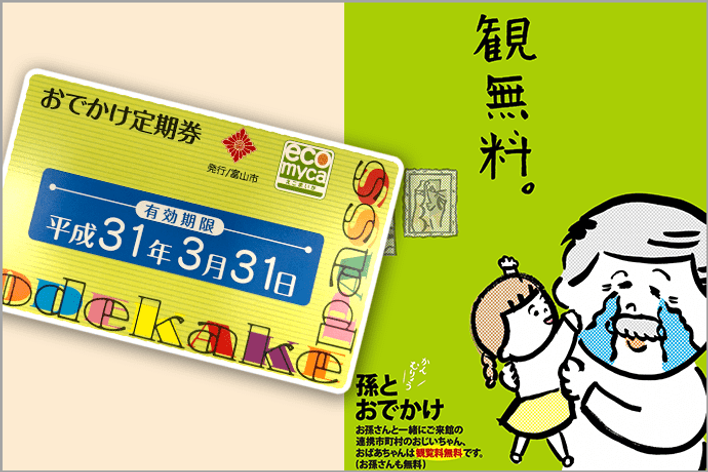

日本福祉大学の斉藤雅茂准教授の研究によると、他者との交流が週1回未満の高齢者は要介護や認知症の危険性が高まるというデータがある。そこで65歳以上の高齢者を対象に、午前9時から午後5時まで、市内各地から中心市街地へ出かける際に公共交通(路線バスや電車)を1乗車あたり100円で利用できる「おでかけ定期券」を発行している。

「おでかけ定期券の所有者を対象に行った調査では、公共交通を利用して中心市街地に出てきてもらうことで、車を使うときより1日あたり2,151歩多く歩くことになります。歩くことによる医療費の削減効果を試算すると、年間約7,900万円の医療費削減につながることとなりますので、ぜひ歩いて健康を維持してもらいたい。また、空洞化していた中心部に人を呼び寄せるという意図もあります」

孫と一緒にお出かけする「孫とおでかけ支援事業」も、高齢者に外出のきっかけを与えている。祖父母が孫と出かけると、美術館や博物館などの入園料や観覧料が無料となるシステムだ。家族の絆を深めると同時に、多世代交流にも一役買っているという。

超高齢社会を乗り切る地域力を強化

「暮らしやすい街」と感じてもらいたい

これからの超高齢社会を乗り切るためには、地域力の強化を図ることで、地域共生社会の実現が見えてくると思います。孫とのおでかけ支援事業だけでなく、高齢者向けの街歩きイベントや、都市部にある街区公園でコミュニティガーデンをやっています。

また、人生の最後は病院ではなく自宅で過ごしたいという高齢者も増え、在宅医療のニーズも高まっています。富山の中心部にはまちなか診療所という在宅医療に特化した医療サポートがあり、かかりつけの主治医が不在の場合も連携しています。

他にも、介護と育児のダブルケアに直面する世帯の出現など課題が複合化しているため、子育て世代に対してもサポートが必要です。産後の母親をサポートする産後ケア応援室や、お迎え型病児保育のサービス、発達の遅れが心配される子どものケアも行っています。

どの世代も安心して暮らせるように同時進行で政策を進めていき、住みたいまちを作り出しています。富山市は「暮らしやすい」と感じていただき、ずっと住んでもらえる、また他の地域からも移住してもらえるようなまちの魅力を構築することが大切です。

ときには法律の壁を乗り越えて改革をする

革新的な取り組みをどんどんと仕掛けていく富山市。その中には、法律に阻まれ、実行が難しいこともあった。そんなとき、森市長は各省庁へ直接働きかけることも行っている。

「コミュニティガーデンを公園に設置したいと思いついたときのことです。当初の法律の解釈では、公園で野菜を育てることができなかったんです。戦後に制定された法律だったので、当時は野菜が盗まれる可能性があったんでしょう。しかし、時代は変わりました。今は野菜を作ることはあくまでも手段であり、目的は野菜を収穫し、地域の子どもたちと収穫祭をして交流を深めるために必要だと、直接私が国土交通省を訪問し、コミュニティガーデンの必要性について説得を行ったところ、理解を得ることが出来ました。コミュニティガーデンは現在、富山市内に7ヵ所設置しています」

法律の壁に阻まれても諦めずに周囲を説得し、取り組みを実行する力に驚くばかりだ。

20年後、30年後の世代にも評価される施策を

「自治体にできることは限られているように思うかもしれないが、アイディアひとつで、よりよいサービスを提供することができます」

公共交通の整備は、福祉と直接関係はないように見えた。だが、厚生労働省の介護保険事業状況報告によると、富山市の高齢化率は2014年27.6%から2017年29%に上昇しているものの、要介護認定率は2014年からほぼ横ばいで推移している。

この数字から、健康なお年寄りが多いことがわかると同時に、介護保険料の増大が抑えられ、健康寿命を延ばす働きをしていることも明白だ。また、おでかけ定期券は、中心市街地を活性化するためのアイディアだったが、高齢者の閉じこもりを防ぎ、外出機会の促進に繋がっている。

人口減少時代の中、富山市は森市長を中心に公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを政策の柱として、今ある資源を最大限に利用し、20年後、30年後の世代にも評価される施策を進めている。富山市の魅力あるまちづくりが、今後どう変化していくのか楽しみである。

※2018年11月2日取材時点の情報です

撮影:百石宏治

この記事の

この記事の