石川県白山市に本部を置く社会福祉法人・佛子園が取り組むまちづくりが話題になっている。2015年4月、安倍晋三首相が地方創生における最先端の取り組み事例として視察した「シェア金沢」をはじめとする佛子園の施設は、子ども、高齢者、障がい者、地域の人たちが「ごちゃまぜ」になることをコンセプトにしているのが大きな特徴だ。「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)にいち早く取り組んできた雄谷(おおや)良成理事長に、福祉を中心にしたまちづくりについて話を伺った。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・雄谷良成の声】

「ごちゃまぜ」が当たり前という

土台を地域に作っていくことが大事

居心地のいい居場所づくりを目指したとき、「温泉」が浮かびました。昔、銭湯が地域コミュニティの役割を果たしていたことをヒントに、「温泉を掘り、地域の人は無料で利用してもらおう」と思いつきました。三草二木西圓寺には温泉に入ったり、お茶しに来たり、ふらっと立ち寄れるコミュニティ機能が備わっています。

地域の人が集まる場所に障がい者や認知症の方がいると、突然叫んだり、机をたたいたりするので初めは驚かれますが、やがて「世の中にはいろんな人がいる」という環境が当たり前になっていきます。

認知症や障がい者の方それぞれが役割を持ち、必要とされていると感じることで、みんなが楽しく幸せに暮らせると思います。いろんな人が一緒にいる「ごちゃまぜ」の状態が当たり前、という土台を地域に作っていくことが大事なのです。

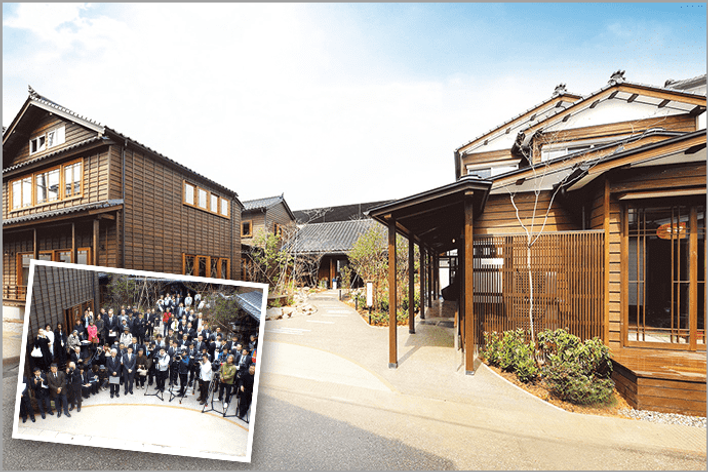

「ごちゃまぜ」の原点、三草二木西圓寺とは

社会福祉法人佛子園は、障がい児入所施設として雄谷氏の祖父が1960年に開園。雄谷氏は、「物心ついたときから障がいを持つ子どもたちと生活をともにしていた」という。

佛子園はその後、就労支援施設やグループホームなど100にも及ぶ事業を展開。現在では「ごちゃまぜ」をテーマに、障がい者・高齢者・地域住民などさまざまな人が存在する共生型の地域社会を目指すまちづくりに取り組み、「生涯活躍のまち」として注目を集めている。

「ごちゃまぜ」誕生のきっかけは、2008年、廃寺になっていた西圓寺(石川県小松市野田町)をコミュニティセンターに作り直してほしいという相談を受けたことだった。

廃寺だった西圓寺は、佛子園の手により福祉施設として再スタート。地域住民は温泉を無料で利用できる

「以前は、障がい者は障がい者、高齢者は高齢者だけという従来型の施設運営をしていましたが、幼い頃に障がい児と一緒に暮らした自分自身の経験から、その現状に違和感があったんです。西圓寺については、障がい者や高齢者も一緒に集まれる場所にすることと、地域住民も運営に関わってもらうこと。この2つの条件を出して、地域の方に了承してもらいました」

雄谷氏の狙い通り、西圓寺には障がいのある人ない人、子どもや高齢者が集まってくるようになった。今では農産物が買える定期市やコンサートなどさまざまな催しも行われている。

ごちゃませの福祉施設として再スタートを切った三草二木西圓寺は、佛子園のターニングポイントともいえる重要な場所なのである。

「ごちゃまぜ」はまちづくりのカギになる

三草二木西圓寺を訪れた際に印象的なのは、障がい者たちの生き生きとした姿だ。

「ごちゃまぜの空間では、住民や高齢者の声を引き出し、障がい者が主体性を発揮できる機会や場を設けることが重要なんです」

例えば、西圓寺では特産品の味噌や漬物などが販売されているが、これは女性の高齢者が商品を考案し、職員や障がい者に作り方の指導を行って生産されたものだ。

「ですが、地域住民と合意していたものの、ごちゃまぜの環境がすぐに受け入れられていた訳ではありませんでした」

再スタートした当時、障がい者も一緒に入れる温泉施設は珍しかった。障がい者に対して抵抗を感じていた地域の男性もいたが、職員が一人ひとりの状況や気持ちを説明していくうちに、徐々に慣れていき、今では応援してくれるようになったという。

多様な人が集まり始めた結果、地域の活性化に大きな影響を及ぼしている。オープンから10年で、西圓寺のある野田町の世帯数が55世帯から75世帯に増加したのだ。

「以前のように、障がい者は地域の中でも特別な場所にいて、手厚い福祉サービスをただ受ける状態ではなく、誰もが別け隔てなく関わりが持てる場所を作ると、一部の人だけで考えているよりも柔軟で面白いアイディアが生まれ、まちづくりのカギになると気づいたのです」

福祉側だけでまちづくりはできない

地域の人に頼るという心構えも重要

大事なのは、地域住民のみなさんが「自分の住むまちをどうしたいか」です。

これを施設側に任せきりにしてしまうと、依存してしまいます。また、地域住民が福祉施設を特別な存在として捉えていると壁ができる。以前、グループホームを建てる際に、総論賛成・各論反対のような反応をされ、うまくいかなかったことがありました。

施設側は、まちづくりの現場でも、地域の人たちの要望をじっくり聞いて解決策を考えることができます。普段から、利用者さんが何を求めているのか、ご家族とコミュケーションを取ることが多いので得意としているところです。

でも、敢えて手は出しません。その過程が一番歯がゆいんですが、地域のみなさんが主体的に取り組んでもらうには必要な時間なんです。

福祉側だけでまちづくりをやるのは、無理だとわかっておくこと。できないことは地域の人に頼るという心構えも重要なのです。

まちづくりにおいて「主体」は誰なのか

佛子園が地域やまちづくりに関わるとき、大切にしているのは「このまちをどうしたいか」という地域住民の気持ちである。

雄谷氏は、20代前半に青年海外協力隊員としてドミニカ共和国に赴任した経験があり、そのときに用いたPCM(プロジェクト・サイクル・マネジメント)プログラムを現在も地域住民との話し合いの場にも取り入れている。PCMプログラムとは、住民の自主性を促し、継続して行動できるように問題点を共有して、住民の役割を考えてもらう方法だ。

「できることまで全部やってしまうと、住民が依存してしまいます。それだとまちづくりもうまくいかないので、地域住民の方が自発的に動き出すまで、見守ることも肝心なのです」

三草二木西圓寺から一歩進んだ「Share金沢」は、計画段階から自治会や町民と一緒に構想を練って作り上げたごちゃまぜの街だ。共同売店は高齢者住宅の住民たちが自主運営し、NPO法人の事務所や外部事業者のテナントも入居して、まちの機能を底上げしている。

Share金沢は佛子園が作った施設だが、あくまでも主役は地域住民にある。Share金沢のロゴマーク右下にいる小さな黒子(くろこ)が佛子園を意味しているように、佛子園はまちづくりに関わるときに裏方であることを徹底し、主役にならないように心がけているのだ。

仕掛けるのではなく、持ち掛けてもらう

ゼロからのまちづくりだけでなく、既にあるまち全体を「ごちゃまぜ」にする取り組みも行われている。

1つ目がB’s行善寺だ。温泉施設や保育園、クリニックなどが入った総合施設が中心にあり、周辺には障がい者の住むグループホームが整備された。佛子園本部オフィスもここにあり、本部2階の「住民自治室」は、地域住民や大学生が自由に活用できるようになっている。施設側が仕掛けることなく、地域住民の話し合いでのど自慢大会が企画されたりと、自分たちの力で活性化に取り組んでいる。

住民の主体的な行動や発言は、小学生にまで及ぶ。地域に住む小学生が、B’s行善寺について小学校で発表したとき、「疲れたときや悩みがあるときは、ぜひこの行善寺にいらしてください」と発言したことがあったという。

「第三者である子どもから、受け入れ側としての発言が出てきたが嬉しかったんです。その場に関わろうとする意識があり、自分たちの住むコミュニティに対して愛着を持っている証拠ですね」

2つ目が、2018年4月に誕生した輪島KABULET®である。輪島市とJOCA(公益社団法人 青年海外協力協会)が佛子園と連携し、超高齢社会で人口減少に悩む地域のまちづくりを始めている。雄谷氏はJOCAの会長でもあり、青年海外協力隊員たちが途上国で培った経験を日本のまちづくりに活用できると考えているという。

「120以上の業種の人達がいる協力隊員たちが、帰国後にその力を発揮できる相応しい活躍の場が少なかった。彼らのノウハウを活用して、日本のまちづくりに携わってもらい、一緒に地方を元気にしていきたいですね」

「自分が育てた人が、次の人を育てる」

時間はかかるが、やらなければいけない

「人を育てられる人を育てる」――この思いでずっとやってきました。つまり、自分が育てた人間がさらに誰かを育てられないとダメで、これは結果が出るまでものすごく時間がかかります。私が生きているうちに答えが出ない難しい問題なのです。

「自分が育てた人が、人を育てられる」という循環を次の世代にうまくバトンタッチできたら、それ以上言うことはないですね。

実は、佛子園の理事長という職も、早く世代交代した方がいいと思っています。自分は、これまでと違う角度から佛子園を応援できたら、新しい化学反応が起こってさらに楽しいことが生まれるかもしれない。でも「まだ佛子園でやるべきことがありますよ」ってなかなか離してくれません。

独自のアプローチで主体的に動ける職員を育成

「ごちゃまぜ」の利点は働く職員側にもある。その理由が、年に1度実施される希望調査である。環境を変えることで仕事の悩みが解決に向かうことも多く、高齢者デイサービスから障がい者の就労施設への異動も可能だ。

「転職することなく、多彩な福祉の仕事にチャレンジできるのも佛子園の強みです」

雄谷氏の「人を育てられる人を育てたい」という思いは、施設の人材育成にも反映されている。社会福祉法人には60代が中心となって運営しているところも多い中、佛子園は職員に30代で施設長を経験させている。頭の柔らかい30代から人事権や管理権を与え、失敗と成功を繰り返させることで、仕事の方向性がはっきり見えてくるという。

「地域の人が主体的に動くのならば、職員も主体的に取り組まないと対等に向き合えません。失敗から学び、経験で得た豊かな発想力で新しい日本の福祉を作っていって欲しいです」

これからの社会福祉法人はどこに向かうべきか

人のニーズを叶えることで成長してきた佛子園。障がい者福祉や高齢者福祉には、ここまでできたら終わりというゴールがない。障がい者もいずれは年を取り、やがて高齢者になる。「ずっと寄り添うためにはどうしたらいいか」を求め続けてきたからこそ、先進的かつユニークな取り組みが生まれてきたのだ。

「これからの社会福祉法人は、専門家だけでやるのではなく、地域のことを考え、行政や医療機関とも連携を取り、協力し合ってまち全体をつくり上げていくことが必要ですね」

佛子園は、2016年4月に改正された国の地域再生法のモデルにもなっている。「生涯活躍のまち」構想の実現を目指す市町村は245あり、その中で、すでに動き出した地方自治体は114にも及ぶ。

石川県白山市にあるB’s行善寺には、国内だけでなく海外も含めて年間40万人が見学に訪れる。高齢者や子ども、障害の有無にかかわらず、さまざまな人が一緒に暮らせる「ごちゃまぜ」の取り組みは、全世界に広がっていくことだろう。

※2018年10月29日取材時点の情報です

撮影:山下紗江

この記事の

この記事の