宇野常寛「ワイドショーやツイッターが「歪んだ正義やモラル」で社会を息苦しくし、この国を停滞させている」

宇野常寛氏はサブカルチャーから政治問題まで幅広く論じる気鋭の評論家として、ニュース番組のコメンテーターや、批評誌PLANETSの編集長を務めるなど幅広く活躍してきた。そして、著作『ゼロ年代の想像力』(早川書房)、『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎)、『母性のディストピア』(集英社)では、サブカルチャー批評を通して行き詰まる日本社会へ警鐘を鳴らしている。今回の「賢人論。」(前編)では、テレビやネットで繰り返される炎上問題や「日本社会の停滞」についてお話を伺った。

文責/みんなの介護

僕はテレビ的なワイドショーを内側から壊したかった

みんなの介護 宇野さんは少し前までテレビのワイドショーにコメンテーターとして出演されていました。ほかにも、雑誌、ラジオ、ネットなど、さまざまなメディアで活躍され、さらに京都精華大学や立教大学でも教壇に立っておられるわけですが──いったい、どういう立場の方だと理解すればよろしいのでしょう?

宇野 僕はサブカルチャーを題材にした批評家であり、かつ、『PLANETS』というメディアのリーダーであると自己規定しています。あんまり肩書とかにこだわりはないんですよね。面倒だから評論家としていることが多いです。

ワイドショーには2年半ほど出演していましたが、あの仕事に関しては当初から明確な意図をもって臨んでいました。

みんなの介護 どんな「意図」があったのでしょうか?

宇野 そもそも、僕はテレビ的なワイドショーを内側から壊したかったんです。

週に1回、週刊誌とワイドショーが「こいつには石を投げていい」とターゲットを指定し、それを見てみんなで一斉に石を投げ、攻撃する。タレントや失敗した人たちを攻撃している間は、自分たちは〝まともな側にいる〟と安心する構図が日本のメディアでは作られていると思います。

この構造はずっとあったと思うんですが、震災後にツイッターが普及して最強化されてしまったと思うんです。

そういった週刊誌やワイドショーとツイッターが結託して声高に叫ぶ「歪んだ正義やモラル」が社会を息苦しくし、この国を停滞させている要因のひとつなのだと、テレビの内側から告発しようと目論んでいました。

しかし、結果としては、残念ながら僕のような〝プレイヤー〟が1人いたとしても体制は変わらないという思いを強くしただけでした。

ただ、僕が1人で風穴を空けられるとは最初から思っていないんですよ。いま、テレビのワイドショーを観ている層には、相対的にライフスタイルが古くて情報感度が低い人というか、あまりそこにコストをかけたくない人が多いと思うんです。

そういうタイプの人に100人でも、1,000人でもワイドショーのような文化に疑問をもってもらえればいいんじゃないかなと思っていました。

「曖昧な空気」が動かしている現場では議論なんて成り立たない

みんなの介護 宇野さんの番組降板については〝暗黙の了解によってタブーとされている領域に踏み込んだ発言を繰り返したため〟と受け止めた視聴者も少なくなかったようです。実際には何があったのですか?

宇野 もちろん、引き金になった事件はありました。要するに、特定の問題で特定の政治勢力を批判するな、と番組側から言われたわけですからね。しかし僕の実感としては、番組制作側に明確なイデオロギーがあったとは思えない。単に「面倒を起こしてくれるな」という事なかれ主義を貫いた結果として僕を排除したかったという側面が大きいと思っています。

ただ、逆にそれで彼らには肥大したプライドはあっても、確固たる信条を持っている人はとても少ないな、と実感したんですよね。「曖昧な空気」が動かしている現場ではそもそも議論が成り立たない。であれば、いくら告発を続けても仕方ない。僕自身、そう結論づけました。

みんなの介護 では、マスメディアへの出演は徒労だったと?

宇野 虚しさは残ったものの、世の中に対してやるべきことをやったという自負もありますので徒労だったとはまったく思っていません。そもそも、そこまで期待していなかったですからね。

それに、さきほど説明したように、僕は批評家であると同時に『PLANETS』というメディアのリーダーでもあります。テレビや世間のあり方に異議申し立てをすることで、インターネットを含む既存のジャーナリズムに疑問を感じている人たちにアピールできたことはとても有意義でした。

自費出版の同人誌が『ゼロ年代の想像力』でのデビューのきっかけ

みんなの介護 宇野さんは大学を卒業後、会社勤めをはじめてから物書きになろうと思い立ち、インディペンデント雑誌の自費出版を始めたのをきっかけに現在に至っていると著書に書かれています。その経緯について聞かせていただきたいのですが。

宇野 わかりました。まず、ネットの記事を読んで面白いと思ったブロガーたちに僕が声をかけ、WEBマガジンと自費出版の同人誌を始めた。それが出版業界の人たちの目に止まり、仕事の発注も来るようになって『ゼロ年代の想像力』でデビューしました。

実際にはそこに至るまでいろんな出会いもあったわけですが、要約するとそういう話になります。

僕はお金に対して非常に慎重なので、どう考えても物書きに専念した方が儲かる、むしろそうしないのは馬鹿だろう、という状況になるまで会社員も辞めませんでした。幸運なことに、何度か転職して最後に勤めた職場が僕の活動にとても理解を示してくれたんです。

その会社には僕が物書きであること、インディーズのメディアのリーダーとして人脈を持っていることも含めて採用していただいたので最初から副業も自由。社外での活動が忙しくなってからは週3日勤務の契約にしてもらいました。

辞めたあとも何年か、その会社とアドバイザリー契約を結んでいて、たまに顔を出していました。だからものすごく厳密にいうと辞めてはいないんです。

みんなの介護 なるほど、副業ブームを先取りしていたわけですね。しかも、限りなく自由度の高い。

宇野 その時々の自分の状態に合わせて契約を結び直すというやり方は、当時としては画期的だったと思います。柔軟に対応してくれた古巣には感謝しかありません。

漫画やアニメはファンタジーの力を借りて、人間が認識しにくいものを可視化している

みんなの介護 批評活動を始める際、なぜサブカルチャー(アニメ・特撮・テレビドラマ)をテーマに選んだのですか?

宇野 もともと僕には、政治や社会問題を論じたいという欲求は大してなかったんです。もちろん、1人の国民としての意見や関心は持ちあわせていましたが、あんまり自分の主戦場だとは思っていなかったし、いまでも実はそうです。

僕にとって子供の頃から刺激を受けてきたサブカルチャー、具体的にはアニメや特撮の面白さの源泉をたどり、その快楽のメカニズムを解明する。そこに描かれてきたものが何だったのかを言語化して思考を膨らませることなんです。それは今でも一貫して変わっていません。

みんなの介護 著書の中で、「この国の貧しい現実を語ることよりも、虚構について、サブカルチャーについて語ることのほうが意味のある行為なのだ」と書かれています。宇野さんにとって〝虚構〟について考えるという行為はどういう意味を持っているのですか?

宇野 虚構は頭の中にしか存在しないけれど、頭の中では実在している。漫画やアニメに興味のない人は「絵空事なんかに夢中になってどうする」と、言います。でも、僕からすると、目に見えて手で触れられるものだけが、世界だという考えのほうが甘いと言わざるを得ない。

だって神様や共同体としての国家も究極的には妄想の産物ですよ。僕は虚構と現実という考え方自体が好きじゃない。虚構こそが、人間の世界にとってもっとも決定的で、厄介な現実なんですよ。

みんなの介護 虚構(フィクション)の中にも真実があるということですか?

宇野 たとえば漫画やアニメはファンタジーの力を借りて人間が認識しにくいものを可視化しているわけです。憧れだったり、恐れだったり。そういったものを抜きに人間と世界との関係を考えるほうが僕には無理があると思うんです。だから僕は人間のつくりだす虚構に今も昔もずっと一番関心があるんです。

いまや『サザエさん』や『クレヨンしんちゃん』のような、ライフスタイルは崩壊している

みんなの介護 『こんな日本をつくりたい』を拝読して、もっとも印象に残ったのが「非正規雇用の夫婦2人が子どもを育てられるような社会をつくらなければならない」という宇野さんの提言でした。

そこには、まさに「少子化」「貧困」といった問題が端的に集約されているように感じられました。

宇野 いや、それはそんなに難しい話じゃないんですよ。僕は移民の受け入れには賛成なんですが、もし、政府や国民の多くが移民に頼らずに人口を増やしたいと望んでいるなら単純に出生率を上げるしかない。その際、今の日本の経済状況を見れば、非正規雇用の共働き夫婦を標準モデルにして対策を立てるべきだと。

つまり、正社員のお父さんと専業主婦のお母さんがいる家庭が日本人の“普通”で、日本の家族像が『サザエさん』から『クレヨンしんちゃん』の間に収まっていると思い込んでいる、戦後の日本人的ライフスタイルが崩壊していることにまだ気づいていない人たちに「ちゃんと現実を見てください」と言いたかったんです。現役世代の1国民としてね。

そうでないと、やれ少子化対策だの、やれ貧困対策だの、あるいは働き方改革だのといったところで、議論がまったく虚しいものになるだけですから。

みんなの介護 高齢者福祉についてはどのようにお考えですか?

宇野 少子化対策とセットだと思っています。働けなくなった高齢者の生活に対してセーフティネットを張るということと、子育てや就学を支援することは繋がっている。

そもそも年金は現役世代の稼ぎから支払われており、将来、子どもたちもその役割を担ってくれるわけですから、自分の子どもだろうと大嫌いな奴の子どもだろうと、50年、100年先を考えれば無条件で次世代への投資は行われなければなりません。

ところが、そんな当たり前のコンセンサスさえきちんととられていないことが、この国の一番の問題なんです。近所に保育園ができるとうるさいから嫌だと言って怒る人、電車にベビーカーを持ち込むなとか言っている人は論外ですよ。

近い将来、能力のある若者から海外へ逃げ出していくようになる

宇野 ただ再分配の問題は厄介で、経済がグローバル化しているのに、国内の再分配だけで格差を是正しようというのは、長期的には無理が出てくるのかもしれませんね。

みんなの介護 社会保障制度もグローバル化させる必要があるということでしょうか。

宇野 もちろん、今の段階では夢物語ですが、世界の現実や根本的な問題を直視すれば、それくらい大胆な発想の転換が必要なのは火を見るより明らかで、いつまでも付け焼き刃的な再分配の微調整だけをやっていても仕方ないんじゃないでしょうか。

いずれにせよ、どこかの時点で高齢者に対する社会保障の費用を少しでもよいから削って若者に投資する決断をしないとこの国に未来はない。このまま手をこまねいていれば、近い将来、能力のある若者から順番に海外へ逃げ出してしまいます。僕が今の大学生なら、間違いなくそうすると思います。

トランプ時代の「どこかでしか生きていけない」取り残されてしまった人々

みんなの介護 たしかに、いいかげん「世代間格差」の問題に真剣に取り組まないと、世界中で起きているような〝分断〟が日本でも起きてしまうかもしれませんね。

宇野 少し前、イギリスのデイビッド・グッドハートというジャーナリストが〝ブレグジット〟(英国のEU離脱)の背景を「世の中には、どこでも生きていける〝エニウェアな人々〟と、どこかでしか生きていけない〝サムウェアな人々〟の対立」という言葉で説明していましたよね。

「エニウェアな人々」というのはグローバルな情報産業に従事するプレイヤーたち。グローバル化というのは国境が消えることではなく、世界規模のメガシティネットワークが構築されたということですから、彼らはネットさえあればどこにいたって仕事ができる。

一方、20世紀的な工業社会に置いていかれてしまった人々は仕事をする場所を選べない。それが「サムウェアな人々」です。

アメリカでトランプ政権が誕生したのもそういったグローバル化に対するサムウェアな人々のアレルギー反応の典型なのですが、もうエニウェアな生き方をしている若い人たちは止められないし、すでに世界がそうなってしまっている以上、自国のことだけ考えていても経済の問題や社会保障の問題は解決できません。

したがって、これからの国家の主な機能は、社会環境の激変に取り残された〝どこかでしか生きていけない〟サムウェアな人々のケアだと僕は思っています。しかし、現状、日本はその対策でも世界から半周以上遅れており、非常に危機感を覚えています。

上の世代から下の世代へと所得の移転が必要

みんなの介護 朝日新聞のインタビューで宇野さんは「僕ら現役世代はもう捨て石になるしかない」と発言されていました。〝捨て石〟とは、どういう意味だったのでしょうか?

宇野 この発言は僕の経験に裏打ちされています。以前、『加藤浩次VS政治家』(フジテレビ)という討論番組に2回出演し、30代、40代の政治家たちと議論したのですが、その際、子育て支援が弱いということ、就学支援が弱いという認識において自民党から共産党まで全員の意見が一致しました。

世代的に子育てや教育の問題を他人事では済まされないという思いを共有していたこともあり、右も左も、政治思想を問わず、これだけは超党派で取り組もうと盛り上がったんです。

ただし、それはとりもなおさず、上の世代から下の世代へ、今の国民から未来の国民への所得移転に他なりませんから、実行にあたっては腹を括って、お爺ちゃんお婆ちゃんに「ごめんなさい」とはっきり言わなきゃいけない。

もっといえば「自分たちも下の世代のために身銭を切ります」と宣言しなければ納得してもらえないだろうという話になった。僕とまったく意見の合わない議員の方とも、その点では一致しました。

みんなの介護 しかし、現在41歳の宇野さんの世代は就職氷河期を経験したロストジェネレーションであり、本来〝身銭を切る〟ことにもっとも抵抗があるのでは?

宇野 おっしゃるとおり、キャリアを積めないまま40代を迎えてしまった人たちも少なくありません。僕らの世代は子育て支援も受けられなかったし、この先も年金で損をするでしょう。だから「捨て石」なんです。

とはいえ、不平を口にしているだけじゃ何も始まらない。余裕のある人たちだけでいいから未来に投資しないと、この国に生まれたことが不幸になってしまう。

腹を括って「僕らも我慢するから、お爺ちゃんお婆ちゃんも我慢してもらえませんか」と言うべきことは言い、「その代り、これから社会に出る人たちの面倒は見ます」と誓う。それ以外に、互いに納得し合えるロジックはないんですよ。

もちろん、それはあの時代を生き延びた人たちが切る身銭であるべきで、あの時代の雇用調整の犠牲になった人のケアを打ち切るべきではないと思います。ただ、繰り返しますが余裕がある今の現役世代はやはりどこかで自分たちも一緒に我慢するから、孫の世代に投資して欲しいと親の世代に言うしかないと思います。

「遅いインターネット」でフェイクニュースに流されない人を育てたい

みんなの介護 一昨年の秋、雑誌『PLANETS vol.10』の巻頭言で宇野さんが掲げた「遅いインターネット宣言」について、あらためてその真意を聞かせてください。

宇野 ネットのフェイクニュースに引っかかってしまう人、炎上に加担してしまう人というのは、文章を精読して情報の内容を把握しないまま、ニュースソースも関連情報も調べず、タイムラインの潮目だけを読んで、どちらに加担した方が評価経済的に自分にとって有利かということだけを考えてイエスかノーかの判断をしている。つまり、考えていない人なんです。

そういった安易な方向へ流されない、しっかり読み、しっかり書く人を育てていきたい。「遅いインターネット」のメインテーマはそこにあります。

具体的な活動としては、ようやく、インターネットのタイムラインの速度から完全に隔絶されたウェブマガジンのスタートまで漕ぎ着けたところです。

みんなの介護 そのウェブマガジンの狙いは? 従来のそれとは何が違うのですか?

宇野 まず、今すぐに消費されてしまうテーマは扱わない。5年、10年と読み継がれる射程の長い記事をつくり、時間をかけて更新していく。その記事が何年もグーグル検索の上位に表示されて人々の目に触れるようにしていくことを目標にしています。

考えつづけていれば、自分を日常生活に埋没させることなく生きていける

宇野 他にもワークショップを始めています。〝読む〟と〝書く〟はセットなのですが、今の人たちはソーシャルメディアの影響で書くことが日常的になったせいか読むより書くことに関心がある。

そこで、これまで15年間、僕がインディペンデントの発信活動をやっていく上で培ってきた情報発信のノウハウを公開し、他の人たちにも広く共有してもらうことを目的にした講座〝PLANETS School〟の開設を先行させたんです。

ただ、断っておきますが、講師を務めるのは僕1人。いわゆる著名な書き手や編集者の講座を受講させるセミナーやワークショップとは一線を画していますので、そこへ行けば有名人と名刺交換ができて何か仕事にありつけるかもしれないと思っているような人は問題外です。ああいうコンプレックス商法は悪質だなといつも思っています。

みんなの介護 真の意味で〝書く人〟になる覚悟をもって臨んでほしいということですね。

宇野 はい。書くことを通してものを考えつづけていれば、自分を日常生活に埋没させることなく生きていけます。すると自己を客観視することが可能になり、ものごとを俯瞰して視る能力も身につく。結局、ネット上で他者を非難したり不毛な論争を仕掛けたりしている人たちはそれができていない。自分自身の精神世界をきちんとマネジメントできていないんです。

そういう等身大の自分を見失った人たちの傍若無人な行為に歯止めをかけるためにも、速すぎるソーシャルメディアから距離を置いた言論空間をネット上に構築し、1人1人の発信能力をしっかり培っていかなければならないわけです。

みんなの介護 相当、長い戦いになりそうですね。

宇野 まあ、まさに「遅いインターネット」ですから(笑)。大事なのは瞬発力ではなく、何年、何十年と一定の速度で走りつづけられる足腰の強さと持久力。今すぐ、めざましい成果を上げなければいけないとは考えていません。

精神を豊かに保つことも「介護」の役割であってほしい

みんなの介護 最後の質問になります。宇野さんが75歳(後期高齢者)を迎えるのは2053年(令和35年)とまだまだ先のことなのですが──これまで、ご自身の老後について想像されたことは?

宇野 う?ん、ものを書く環境だけは何歳になっても整えておきたいとは思っています。やっぱり書くことができないと、僕はちょっとしんどいかなって思うんですよね。趣味もたくさんあるけれど、書くことではじめて自分と世の中との距離感がつかめるように思えるんです。

みんなの介護 将来、介護はこうあってほしいという願望はありますか?

宇野 個人的に望みたいのは、健康維持を第一とする介護環境の整備はもちろん大事ではあるけど、それと同じくらい精神を豊かに保つための手助けもしてもらいたいということです。

もちろん、今の段階でそれを言っても現場で仕事に忙殺されている人たちからは「それどころじゃない」「先に考えなきゃいけないことが他にたくさんある」と反発されるのはわかっています。

でも、介護を受けながらでも生き生きと何かを発信できる、最後まで人生を楽しんでいけるというモデルがつくられなければ、到底高齢化社会をポジティブに捉えることなどできないのではないか。

これはものを書く人間に特有の考え方なのかもしれませんが、どうしても、僕にはそう思えてならないんです。

撮影:公家勇人

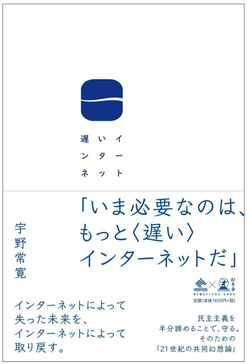

宇野常寛氏の著書『遅いインターネット(NewsPicks Book)』 は予約受付中!

は予約受付中!

インターネットは世の中の「速度」を決定的に上げた。しかしその弊害がさまざまな場面で現出している。世界の分断、排外主義の台頭、そしてポピュリズムによる民主主義の暴走は、「速すぎるインターネット」がもたらすそれの典型例だ。インターネットによって本来辿り着くべきだった未来を取り戻すには、今何が必要なのか。気鋭の評論家・宇野常寛氏が提言する。

連載コンテンツ

-

さまざまな業界で活躍する“賢人”へのインタビュー。日本の社会保障が抱える課題のヒントを探ります。

-

認知症や在宅介護、リハビリ、薬剤師など介護のプロが、介護のやり方やコツを教えてくれます。

-

超高齢社会に向けて先進的な取り組みをしている自治体、企業のリーダーにインタビューする企画です。

-

要介護5のコラムニスト・コータリこと神足裕司さんから介護職員や家族への思いを綴った手紙です。

-

漫画家のくらたまこと倉田真由美さんが、介護や闘病などがテーマの作家と語り合う企画です。

-

50代60代の方に向けて、飲酒や運動など身近なテーマを元に健康寿命を伸ばす秘訣を紹介する企画。

-

講師にやまもといちろうさんを迎え、社会保障に関するコラムをゼミ形式で発表してもらいます。

-

認知症の母と過ごす日々をユーモラスかつ赤裸々に描いたドキュメンタリー動画コンテンツです。

-

介護食アドバイザーのクリコさんが、簡単につくれる美味しい介護食のレシピをレクチャーする漫画です。