撮影当時の関口監督の心境は?

母の日常生活は何がどうなっちゃっているのか。ミステリーだらけだ

これも母の認知症初期の頃ですね。冷蔵庫やらトイレやら日常生活のなかで、ちょっとずつ<何かが変だ>と感じるようになります。

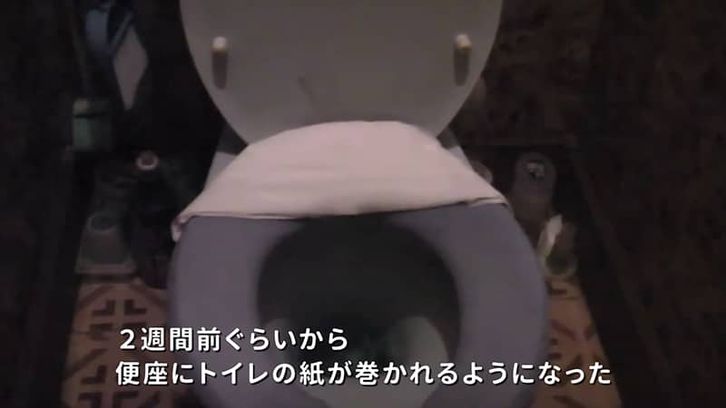

そして、その日はあるとき突然やって来る!なぜ母は、トイレの便座にトイレットペーパーを巻くのか?

この頃の母は、昼夜逆転も始まっていたので、昼間に外出することはほぼありませんでした。

動画冒頭の私のナレーションでも、外出は2日ぶりだと言っています。日めくりのカレンダーは、4月2日(2010年)。ということは、私がオーストラリアから帰国してまだ2ヵ月しか経っていません。

母の日常生活は、何がどうなっちゃっているのか。まだまだミステリーだらけだと思ったことを覚えています。

同時に生活の主導権は、まだ母にありました。というよりも正確には、母にあると思ってもらっていた…。

私は母の介護をする決意で帰国しましたが、本人には伝えていませんでした。そのように思わせない方が、本人の自尊心を傷つけないだろうと思ったからです。

ここは、母と娘の力関係ですね。母が<主>であり、娘の私は<従>である。

この点を忘れず、しかしどうしたら母の手助けが上手くいくのかをすごく悩んだ2ヵ月でした。

そのとき関口監督がとった行動は?

たぶん失禁か何かで汚したのだろうとは思いましたが、手を出しませんでした

一言で言えば、<母の観察は怠らず、見て見ぬふりをする>ということでしょうか。

便座にトイレットペーパーを巻くということは、たぶん失禁か何かで汚したのだろうとは思いましたが、私は母屋の2階の仕事部屋のトイレを使っていたので手を出しませんでした。

トイレのことは、母の下半身に関することであり、そこをオープンに話し合うなんて無理だと思ったんですね。それこそ母の自尊心がズタズタになってしまう…。

ただ、トイレで使った紙を流さず、玄関に大きなゴミ袋を置いてそこに捨てる理由は知りたいと思いました。絶対に何か理由があるに違いないと思ったからです。

まずは、妹に聞いてみました。

やっぱり!

母は過去に、<何か>を便器に詰まらせ大騒動になったことがあったそうです。それ以来、トイレを詰まらせたら大変だと考えるようになったのではないかということでした。

認知症の症状が出るよりかなり前の出来事だったようですが、母の記憶の壺にしっかりと入っていたんですね。

私にはこのことが突飛な行動に見えても、母には母なりの理由があると理解するきっかけになりました。

理由がわかったので、私自身が納得したうえ、母の行動を止めるのをやめたのです。

関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?

認知症の人の失敗だけに気持ちを集中させない

2つのことが言えると思います。

- 介護する側にとってはとてつもなく突飛な行動に思えても、必ず理由がある

- ①を理解したうえで、どうすれば良いのかという対処法<プランB>を考える

①の理由を探るという姿勢は、在宅介護10年目を迎える現在も私が保ち続けている姿勢です。それは、理由がわかってもわからなくても私を母から一歩引かせ、冷静にさせてくれるからです。

「WHY(なぜ)」と思った瞬間、私は<探偵モード>になるんですね。

探偵は、本人には聞かずに外堀を埋めていきますよね?

自分をそんな気分に持っていくことこそ、実はすごく大事なことなのかもしれません。つまり、母の失敗だけに気持ちを集中させないということです。

そして、②のどうすれば良いのかという<プランB>を考える。

なぜ<プランA>ではなく、<プランB>なのか。

<プランA>は、介護者である私が母にしてほしいこと伝え、母に行動を変えてもらおうとすることですね。

例えば今回の場合だと、母にトイレットペーパーの大量消費と、そのゴミを玄関に捨てるのをやめてもらう。が、そんなことは不可能!つまり、<プランA>は、私の都合で母を動かすというものです。これは、一番してはいけない介護ではないでしょうか。

そこで、母の立場で考えた<プランB>が必要となります。では、今回の<プランB>とは何か?

妹に聞くことにより母の行動の理由が判明したので、私はトイレットペーパーを十分に用意し、玄関に消臭剤を置きました。

その結果、母はこれまで通りトイレットペーパーを使うことができ、私は玄関の消臭ができました。

<プランB>の施行により、母は機嫌よく日常生活を続け、私は私で「ま、いいか」と思えたのです。

介護は、される側もする側も追い詰められないように、ひと工夫が必要ではないでしょうか。