撮影当時の関口監督の心境は?

母のメンツを失わせず、どうやってお坊さんの訪問を実現させるか

母が認知症になったことで、新たに見えてきたものをどう分析するのか。

例えば、母の性格をよく知らなければ、皮相的には「人とのかかわりを拒絶している」ように見えるだけなのかも知れません。

<認知症あるある>みたいな紋切り型の考え方ですよね。

まずは、そんな先入観を捨てることから始めましょう!

もしかすると、いわゆる「介護の専門職」の方の話は、あまり真剣に聞かない方が良いのかも(笑)。

なぜかと言えば、一般的に彼らの話し方は「認知症の人は…」から始まる<認知症一般論>が、圧倒的に多いからです。

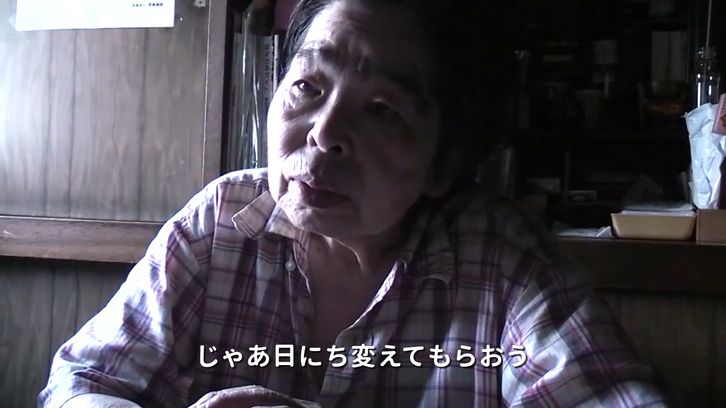

さて、ここで私が真っ先に考えたのは、母のメンツを失わせず、どのようにお彼岸のお坊さんの訪問を再調整して実現させるかということでした。

母がどのような気持ちで年中行事である仏事をしていたのか、本当のところはわかりませんが、少なくとも彼女のなかではルーティン化していた。

つまり、大切にしている行事だろうと理解したからです。

いつだって、どこだって、本人の性格と行動を深く理解する努力を続ける。

そして、やっぱり「お金」が絡んでいた!母にとって金銭の混乱は、ちょっと大袈裟に言えば、<権力の喪失>になるんですね。

母の認知症初期は、揺るぎなかった母の権力とその地位が、崩れ去っていくのを目撃する日々だったと言っても過言ではありません。

そのとき関口監督がとった行動は?

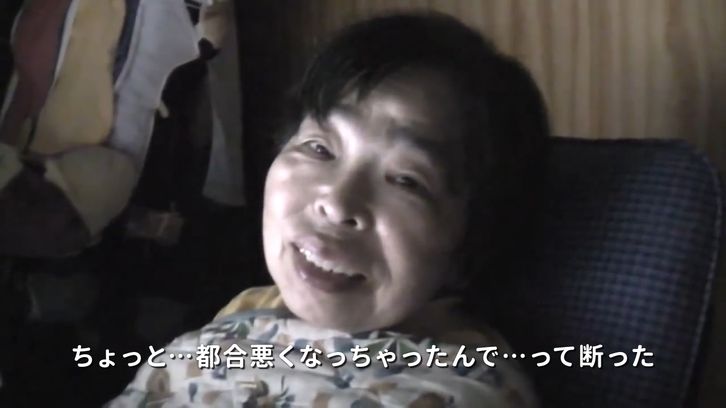

母のニーズを最優先に考え、お坊さんの来訪日を変えてもらった。そんな私よりも先回りして、来訪そのものを断った母はあっぱれ

実は、母が認知症初期だったこの頃は、私にとっても経済的に厳しい時期だったんですよね。

帰国した年で、即収入につながる仕事もなく、単発の英訳の仕事をポツリ、ポツリとしていました。

まさしく、一日一日を母と娘で生き抜くという感じだったことをまざまざと思い出しました。

しかし私は、なんとかこの母の仏事のルーティンを守るべく、翻訳の仕事の入金にあわせて、お坊さんの来訪日を変えてもらった。

母と私の頭のなかは、お布施の支払いのことだけで占められていたんですね。なんという本末転倒な考え方でしょうか!

この頃の私は、認知症ケアにおけるパーソン・センタード・ケアのことは、知る由もありませんでしたが、すでに母のニーズを最優先に考えていたんですね!

そんな私よりも先回りをして、お坊さんの来訪そのものを断った母は、あっぱれだと思いました。

同時に、母は認知症のおかげで、今までの人生で絶対に言えなかった「NO」を言えるようになったのかと驚いたことも事実です。

そして、「認知症は母にとって、決してマイナスばかりではない」と考えるきっかけにもなりました。

関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?

<認知症の宏子さん>と色眼鏡で見ないで、認知症と母の性格をキッチリ分けて観察する

認知症の初期こそ、大事な時期であると考えています。母の場合は混乱(特にお金!)が始まってはいましたが、大変気丈で、母らしくもありました。

一番気をつけなければいけないのは、母のことを<認知症の宏子さん>と色眼鏡で見ないことです。

認知症のために記憶が混乱しているところと、母の性格の部分をキッチリ分けて観察する力が大切になってきます。

なんでも「認知症だから」と認知症のせいにして本人に接すると、間違いなく地獄を見ることになりますね(笑)。

地獄を見て間違いに気づき、戦略を変えられれば、その経験は有意義であったと言えますが…。

私と母との関係で言えば、いろいろなドラマが起きる度に、どうしても解決できないことが出てくるのは当然だと考えていましたし、その起こってしまったドラマは、母の人となりを理解する貴重な機会というふうに受け止めていました。

そして、今回のお彼岸のお坊さんの来訪については、母が「NO」と言えたことを、私がポジティブに捉えたという一点に尽きると思います。

もし、マイナスに捉えていたとすれば、否応なく対決になっていたでしょう。

認知症の人の行動をプラスにとるか、マイナスにとるか。常に問われるのは我々介護者であって、介護される側ではないのです。