酒井穣(さかい・じょう)です。前回の連載第4回「労働生産性の向上がなければ日本の社会福祉は崩壊?」では、そもそも日本の労働生産性が低いのは、給与の安い産業で働く人が多すぎるからであることを指摘しました。

連載第1~3回においては、進化論的な視点から、社会的弱者に対して自己責任論を振りかざすことの間違い、生物の利他性と人類が積み上げてきた高齢者福祉の特殊性は、このままでは戦争まっしぐらという人類史からの考察などを述べてきています。

連載第5回となる今回は、人材不足に悩む介護業界について考えてみます。非常に言いにくいことなのですが、労働生産性が最低とも言える業界が介護業界です。そして待遇が改善されないままに、そ介護業界に多くの人材が動員されると、逆に日本の高齢者福祉の崩壊が早まってしまいます。

公共サービスを自助や共助に?

そんなアイデアは矛盾でしかない

信号機が必要ないと考える人はいないでしょう。

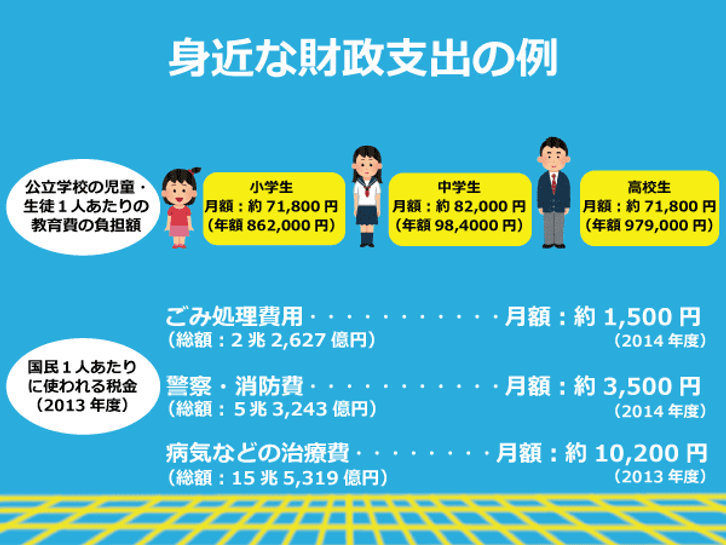

義務教育、地域の図書館、深夜も仕事をしてくれる警察官、火災発生時の消防士、いざという時の救急病院、国防のための自衛隊、ゴミの処理、水道の水質管理、橋や道路の建設と維持など、この社会の運営には信号機以外にもさまざまな公的サービスが必要です。

そして介護もまた、公共サービスの大きな一翼を担っているのはいうまでもないことでしょう。こうした公的サービスの維持には、当然、費用が発生します。たとえば、警察・消防のサービスを維持するには、国民1人あたり年間4万円くらいの費用が必要です。

また、医療サービスの維持には、国民1人あたり年間12万円くらいの費用が必要です。

そしてご存知のとおり、安全保障不安、災害の巨大化や医療や介護を必要とする人口の増加などによって、こうした費用は拡大を続けています。

そうした中、最近になって「自助、共助、公助」という言葉が伝わるようになっていますね。特に公共サービスを意味する公助が順番の最後になっているのは、もはや公的サービスのレベルを維持するための財源がないからです。

要するに「自助、共助でなんとかするしかない」という話が増えてきているわけです。しかし、それでなんとかなるのならそもそも公共サービスなど存在していないはずでしょう。

馬鹿馬鹿しい矛盾です。この中でもっとも重要なのが公助だからこそ、私たちは国家を形成していることを忘れてはなりません。

言葉は悪いが年収900万円以上なければ日本を豊かにしているとは言えない!?

公共サービスを維持するための費用は、当たり前ですが、税金によって賄われてきました。このとき、

「自分は税金を払っているのだから、公的サービスが受けられて当然」

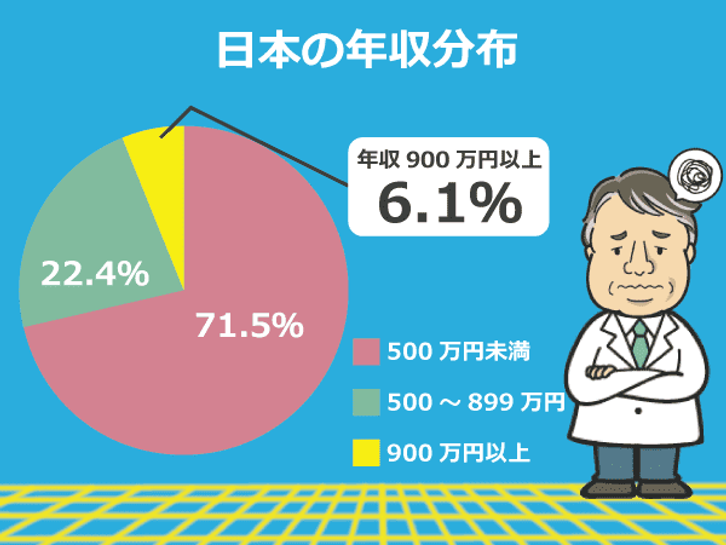

と声高に主張できるのは、本来は、かかっている費用以上の税金を納められている人だけです。そしてそれは、年間所得で考えると、だいたい年収900万円以上ということになります(やまもといちろうゼミ社会保障学入門2時限目)。

個人的には、年収が低くても構わないという人もいるでしょう。しかし、年収が低い状態であるということは、本人はそれでよくても、人類社会にとってはお荷物ということになります。

ですから、子供たちの未来をより豊かにすることに貢献するには、少しでも多くの人が、年収900万円というライン(十分に担税力がある状態)を突破することが必要です。

人間の幸福度は、ある程度までは年収に比例して高まっていきます。しかし、あるラインを超えると、年収が上がっても、それほど幸福度には影響をしなくなります。面白いことに、日本人の場合は、だいたいこの年収が800万円であることがわかっています。

これを単なる偶然と考えることも可能ですが、幸福度は、この社会の存続に貢献していると言えるラインを超えるところまで、年収に比例して高まると考えたほうが、種の存続を考える生物学的には正しい気もします。

お金持ちを引きずり下ろすのではなく、より多くの人がお金持ちになる必要がある

さて…年収900万円というラインは、結構ショッキングでしょう。いまの日本の場合、統計的にもこのラインに到達していない人のほうが多数のはずです。

しかし、日本における多くの人の生活が、高額所得者からの税金に依存する形で成立しているというのは、いかに見たくなくても厳然とした事実なのです。ただしここで、高額所得者は、それぞれの実力によって高額所得者になっているわけではありません。

| 課税される所得金額 | 税率 |

|---|---|

| 0~195万円 | 5% |

| 196万円~330万円 | 10% |

| 331万円~695万円 | 20% |

| 696万円~900万円 | 23% |

| 901万円~1,800万円 | 33% |

| 1,801万円~4,000万円 | 40% |

| 4,001万円~ | 45% |

これを生物学的に考えたとき、それは遺伝子と環境に恵まれるという運によることは、連載第1回目「弱者への自己責任の教養は間違い!?」で考えたとおりです。

もちろん、こうした二極化は解消されなければなりません。ローマ文明、漢文明、メソポタミア文明など、もはや歴史の中にしか存在しない過去の文明の多くは、その高度に発達した豊さにも関わらず、滅んでいます。そして、それらはみな、止められない二極化によって滅びたと言われています(出典:Nafeez Ahmed, ”Nasa-funded study: industrial civilisation headed for 'irreversible collapse'?”, the guardian, March 14, 2014)。

この二極化の解消は高額所得者を引きずり下ろす方向であってはなりません。その方向が示されると、高額所得者は、国から逃げ出すからです(すでにシンガポールなどへの流出が拡大していきています)。

ですから私たちは、高額所得者をいじめる方向ではなくて、より多くの人が高額所得者になり、税収が増え、社会福祉が充実するという方向に進まないとなりません。

さもないと、公共サービスを維持するための財源が枯渇し、この社会が維持できなくなるからです。端的に言えば、過去の連載でも考えてきたとおり、戦争になります。

儲かる産業に人が集まる環境整備を!

待遇の悪い産業で働く人が多すぎる

国によって税制が違う点を差し引いても、スイスの平均年収が1,150万円であるのに対して、日本の平均年収は459万円です。スイスは、より多くの人が高額所得者になるという「環境の整備」に成功しています。

これは労働生産性の違いによるものなのですが、それは、連載第4回目「守るべきは労働者ではなく環境適応から脱落した社会的弱者である!」でくわしく考えたとおり、個人の働き方の違いという部分最適によるものではありません。

そうではなくて、儲からない産業(待遇の悪い業界)で働いている人の数が多いという全体最適の失敗が本当の原因なのです。ある意味で、収入が少なくても満足している人が多いというところにも問題があります。

日本を希望にあふれた社会にしていくには、儲かる産業における起業を奨励し、そうした産業が、儲からない産業から人材を吸収していく必要があります。そして儲からない産業においては、できるかぎり多角化や自動化を進め、労働者の数を減らしながらも付加価値をあげていくような努力が必要になってきます。

しかし残念ながら、今の日本では、こうした経営学的な常識が通用していません。むしろ世論は、高額所得者からお金を引き出すような話に溜飲を下げるのに必死に見えます。

介護業界の待遇は63業種中最下位

公務員と比べると半分程度しかない

ここで考えたいのが、介護業界のことです。介護業界は、今のところは全く儲からない業界であり、人材不足もかなり深刻化しています。

東洋経済が発表した全63業界において、介護業界の40歳モデル年収は、ダントツの最下位でした。介護業界は、手取りで20万円を切るような給与の改善が遅々として進まない業界なのです。

| 順位 (63業界中) |

業界名 | 平均年収 (万円) |

|---|---|---|

| 1位 | コンサルティング | 1,240 |

| 2位 | 総合商社 | 1,115 |

| 3位 | 放送 | 866 |

| 10位 | 医薬品 | 718 |

| 20位 | 生命保険・損害保険 | 669 |

| 30位 | 専門商社 | 606 |

| 40位 | 文房具・事務用品 | 562 |

| 50位 | コンビニエンスストア・人材サービス | 523 |

| 60位 | 家電量販店・ホームセンター・ディスカウントストア | 479 |

| 63位 | 介護 | 395 |

学生の就職先人気ランキングにおいて常にNo.1の地位にある公務員と比較すれば、おおよそ介護業界はその半分程度の待遇になります。しかし、だからといって公務員の待遇を悪化させればよいわけではありません(もちろん税金の使い方については監視する必要はあります)。

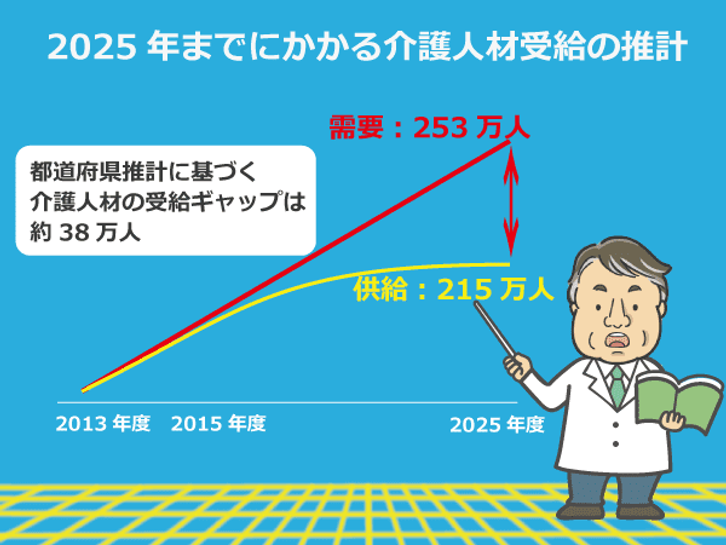

そんな介護業界では、2025年時点で38万人の労働力不足に陥ると言われています。そうした予測を受けて、介護業界は「魅力の発信」という方向に力を入れています。

しかし、この38万人を、今と変わらないひどい待遇で雇用することは、日本のためにはなりません。それではこの社会を維持するための税収が減ってしまうばかりか、他のより労働生産性の高い産業の発展を阻害するからです。

ですから方向性としては、介護業界は労働力の数を減らしながらも付加価値を高め、それによって個々の待遇を改善していくという流れに乗せていく必要があるのです。

とにかく、儲からない産業の対応としては、構造改革による待遇の改善が先であって、人材の確保はその後にしないとなりません。いっそ日本の介護職(介護のプロ)を公務員化してしまえば(実際に北欧では介護職の多くが公務員です)この問題は一気に解決してしまいます。

しかしそれを2025年までに実現するのは、現実的ではないでしょう。本当にこれがやれたら素晴らしいことなのですが…。

「介護業界の労働力を減らせば、高齢者の多くが介護難民になる」という意見が出ることは当然です。そしてそれは事実だとも思います。しかし、高齢者のために現役世代が犠牲になるという図式を維持することは、現状では、国のためにはなりません。

そもそも、介護職の多くは、とても自分の待遇では入所できない介護施設で働いています。そこに入所してくる高齢者は実質的には高額所得者ばかりです。これを搾取という言葉以外で表現することはできないでしょう。まさに、行き過ぎた二極化の象徴です。

改善なしの魅力発信は危険

「地獄への道は善意で舗装されている」

これまでの連載でもずっと考えてきたとおり、高齢者福祉は非常に重要です。日本の未来のためにも、高齢者福祉の充実は大切なことです。しかし、だからこそ介護業界の人材問題は、待遇の改善から開始されない限り、むしろ解決されてはいけない問題でもあるのです。

この介護業界のパラドクスが理解されないままに、介護業界で働くことの「魅力の発信」が進んでしまうのは、非常に危険なことです。「地獄への道は善意で舗装されている」と言いますが、これは本当にその通りの事例だと思います。

とはいえ、ミクロにはともかくマクロには、待遇の極端に悪い業界が人材の確保に失敗するのは自明です。ですから、待遇が改善されないままに行われる「魅力の発信」は間違いなく無駄に終わります。

ただでさえ待遇に回すためのお金が足りないのに、無駄なことにコストが使われているという介護業界の現状はどうにかしないとなりません。

おかしな話ですが、心配しなくても、介護業界の人材問題は解決されません。もしかしたら政治家の一部は、これを知っていて放置している可能性さえあります。

誤解を避けるために付け加えておきますが、介護の仕事には(待遇以外の面では)さまざまな魅力があります。個人的にも素晴らしい仕事だと感じています。直接的な死を扱うだけに、非常に奥深い仕事なのです。

ただ、待遇面で魅力がないということは、いかに他の面で魅力があったとしても、正当化されるべきことではありません。一般に、待遇以外の面での魅力を強調することで、低賃金で労働力を確保することを「やりがい搾取」といいます。

介護業界に限らず、日本の社会において「やりがい搾取」が蔓延してしまうことは絶対に避けなければならないことです。

経営改善ができる人材が必要

その学習環境が整えば人材問題は解決する

私自身はといえば、介護業界の待遇改善をあきらめていません。個人的には、非営利団体(NPO)のKAIGO LAB SCHOOLの学長という立場で介護業界の人材に対して、無料で経営改善の手法を教えています。

この活動では、経営改善を通して、自分たちの待遇を高めることができる介護人材を増やすという「環境の整備」を目的としています。学習の環境が整えば、進化論的に考えても介護業界の人材問題は改善していくと信じています。

しかし、根本的な経営改善以外の方法で介護業界の人材問題を解決するのは、マクロな視点からは間違っているのです。

また、介護業界に限らず、流行りの地域活性化についても同じことが言えます。そこで暮らす人々の待遇の向上を無視した地域活性化は、絶対に持続可能ではないからです。

そもそも東京から上がってくる税金を地方にばらまくという地方交付税がなければ、すでに地方の多くは大赤字であり、破綻しています。ですから地域活性化について考える場合でも、「魅力の発信」のイベントに資金を投入するのは実に無駄なことです。

そこではなくて、地元企業の経営改善ができる人材の育成(教育)に資源を集中しないと、地域の消滅が待っているだけなのです。

地域活性化の旗をふりかざし、予算を消化するようにして、無駄なイベントが多数開催されている現状は、危機的としか言えません。

特にこれからの日本は、社会福祉のための財源が減っていき、自己責任論(その間違いは連載第1回目「弱者への自己責任の教養は間違い!?」で指摘したとおりであっても)が高まっていく社会になります。残念ですが、この方向性自体を変えることは、もはや不可能な段階(point of no return)に突入しています。

善人が勝てない環境はおかしい

善人こそ勝つべき大切な人材である

そうした時代にあって、生涯にわたって安い収入を受け入れることは、人生を棒に振ると言っても過言ではありません。それにも関わらず、今の介護業界は「たとえ自分の人生が危険にさらされても、困っている高齢者を放っておけない」という多数の善人によって支えられています。

しかし善人が犠牲になり、子育てのためのお金も確保できないような環境は、間違った社会を出現させてしまいます。これは連載第3回目「アメリカ型の弱肉強食に学ぶときこそ、日本の社会福祉の終わりのはじまり!」でも考えた人為淘汰であり、人為淘汰は自然な環境における淘汰よりも高速に進みます。

そしてこれが、遠くない将来の戦争につながることは極端な脅しではありません(電波の発信でもありません)。善人が勝てない環境では、必ず悪いことが起こってしまうのは、自然なことでもあるでしょう。そして私たち人類は、歴史に学ぼうとして「善人こそ勝つべきだ」という教育をずっと続けてきたわけです。

日本では、お金の話をすると嫌われることが多いものです。しかし今回考えてみたとおり、善人がお金持ちになることは進化論的にも非常に重要なことです。

そして人間がつくりあげる社会システムは、これを実現することを目指して多様化してきました。そんなわけで次回は、介護事業者が収益を改善し、従業員の待遇を改善するための手段について考えたいと思います。

もちろん、私の考えが間違っている可能性も大いにあります。ただ、介護職の待遇改善を議論していく必要性についてはどうしても広く合意したいところです。