酒井 穣(さかい・じょう)です。第26回「今後40年間でGDPは25%も減少。親の介護と自分の年金を熟慮すべし」では、40〜50代の「逃げきれない最初の世代」が、親の介護に対してどのように向き合うべきかを考えました。

奇跡でも起こらない限り、日本の衰退は不可避となっています。現時点でさえギリギリの状態にある日本の介護もまた、これからさらに悪化していくでしょう。そうしたなかで、私たち自身がコントロールできることは多くはありません。

今回は、そうしたギリギリの状態において必ず出てくる「安楽死」について、いくつかの視点から考えておきたいことを整理してみます。重たい話題ですが、これからの日本では、誰も逃げることができないテーマになっていくでしょう。

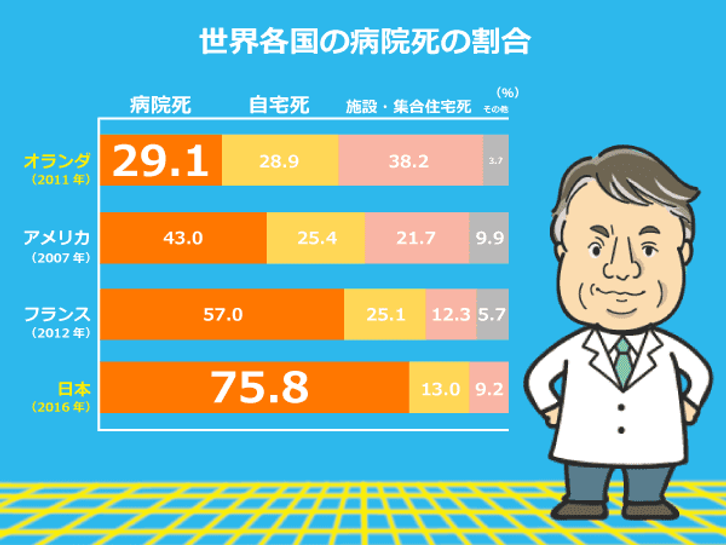

病院死の割合は日本75%、オランダ29%

「自分の死も自分で決める」は日本にも浸透するのか?

いきなり個人的な話からのスタートで恐縮ですが、私は、2000年から2009年まで、オランダで暮らしていました。

エンジニアとして働きながら、第一子はオランダで授かり、オランダの永住権も得つつ、オランダから日本に住む母親の遠距離介護を経験しました。何名かのオランダ人の友人の死にも立ち会いました。

そんなオランダから帰国して、早いもので10年が過ぎました。一時はオランダ国籍の取得まで考えた私にとって、オランダは第二の母国ともいえる存在です。

オランダの国土は九州と同じくらい、人口は1,700万人程度という小国なのですが、オランダはさまざまな角度から注目を集める国です。

介護というテーマでも注目を集めており、特に安楽死をはじめとした「終末期のあり方」については、世界中の研究者たちを惹きつけています。

私自身も昨年、オランダの介護施設を視察してきました。オランダの制度や考え方を理想とするつもりはありませんが、オランダから学ぶべきところは多くあります。

オランダは、病院で最後を迎える人が30%を切る、ヨーロッパ唯一の国です。

この背景には「自分の人生は、自分で選ぶべき」という、人間の生き方に対する社会合意があります。つまり、自分の「死」も自分で決めるということです。

安楽死はそうした選択肢のひとつであり、安楽死だけを切りとって議論をしようとすると間違った方向に進んでしまいがちなので注意しなければなりません。

苦しまずに死ねる「安楽死」を容認するオランダ

生きることは権利である。権利は放棄しても良い

「自分の人生は、自分で選ぶべき」という考え方は、その言葉だけを追いかけると「それは、そうだろう」と感じるかもしれません。

ただ、オランダのそれは、私たち日本人が感じるものよりもずっと強烈なものです。歴史的には、教会の存在を拒絶したプロテスタンティズムに端を発していると考えられます。

人間の生き方について、一定の価値観を教える役割を果たしてきた教会の拒絶は、オランダを完全なる合理主義国家へと変貌させました。

オランダは、ともすれば「なんでもありの自由な国」と誤解されることも多いのですが、実際のオランダは「自分の人生は、自分で選ぶべき」という理想のために、細部まで合理的に設計されている管理国家です。

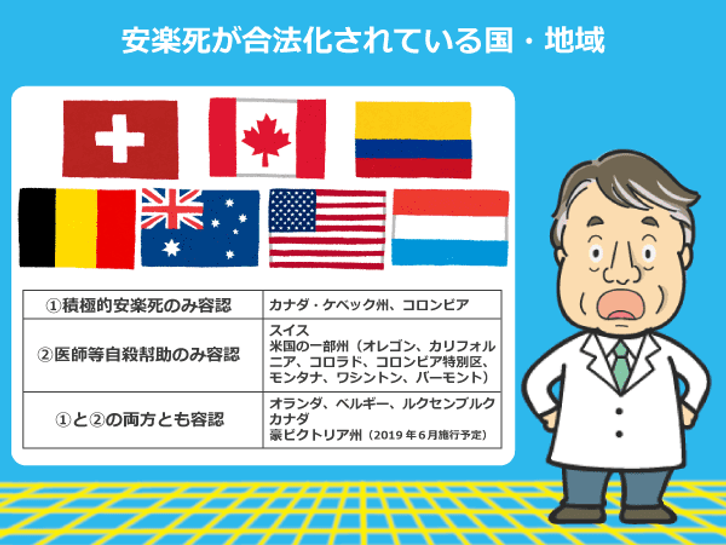

現在のオランダにおける安楽死は、延命治療の拒絶といった消極的なもの(尊厳死)を超えて、もはや他者の助けを借りた自殺(自殺幇助の公的な認可)とも呼べるほど、死にたい人が苦しまずに死ねる環境ができています。

これを問題視する声は、世界からはもちろん、オランダ国内にも存在しています。

しかし「自分の人生は、自分で選ぶべき」という苛烈なまでの価値観が浸透しているオランダでは、こうした批判の多くは、事件や事故が起こる可能性に対して言及されるもので、自殺という選択そのものについての批判ではなかったりします。

この「自分の人生は、自分で選ぶべき」という価値観は、別の言葉で言うなら「生きる権利」の保証です。権利ですから、自らそれを放棄することもまた自由というわけです。

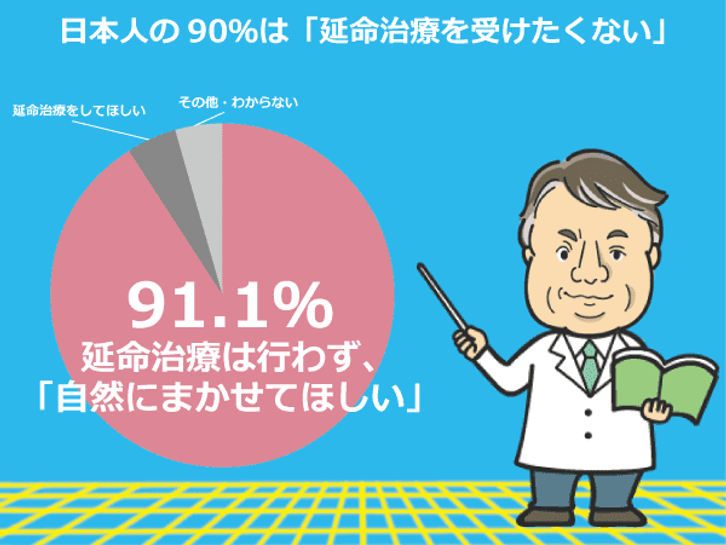

9割の日本人は延命治療を望まない

日本は広い意味で安楽死が存在する社会である

日本でも、延命治療の拒絶はかなりの程度浸透してきています。

医師の友人から聞くところによれば、過去にスパゲティ症候群と揶揄された過剰医療を超えて、むしろ過少医療の危険性を感じるレベルだそうです。

日本では、なし崩し的に広い意味での安楽死がある社会になりつつあるとも言えます。

すでに社会問題になっている、医療を受けることを拒否し、食事もとらなくなることなどで自らの死に近づこうとする、セルフネグレクト(self neglect)は、他者の手を借りない安楽死でしょう。

安楽死に限った議論で残されているのは、こうした自殺を公的に認め、苦しまないで済むように、積極的な他者の助けを出すかどうかです。

そしてこの議論には、ほとんど答えが出ています。

こうした積極的な助けは、日本では認められないということです。

日本では個人の人生に対する社会合意として、オランダのような「生きる権利」ではなく「生きる義務」が大事にされているからです。

個人の人生は、個人のものというよりもむしろ、周囲の家族や友人といった他者のものであるという方が日本の社会には「しっくりくる」ということです。

日本では、終末期でどんなに痛くて苦しくても、勝手に死ぬことは許されません。

感覚からすれば、周囲が納得するくらいに十分苦しまないと、死ぬことを許してもらえないのが現在の日本だと思います。

そんな日本でも、孤立無援で、周囲から見捨てられていたりすると、死そのものは怖くても、安楽死の選択自体はあっさりと受け入れられるでしょう。

ただ、もちろんそうした死は悲しいものですし、オランダの安楽死とはかなり異なります。

オランダのそれは、周囲から十分に愛されている人が、あっさりと自らの選択で死ぬというところに、日本人としては違和感を覚えるのです。

この違和感をなくしてしまえば、日本でもオランダのような安楽死を進めることが可能となるでしょう。

ですが、それが本当に良いことなのかどうかわかりません。

ただ不思議なもので、オランダに暮らしているときは「そういうものかもしれない」と感じたことも事実です。

私にとってオランダでの生活が貴重だったのは、自分という人間は、想像以上に環境によって変化することを実感できたことでもあります。

生きる権利は個人のものか?それとも種のものか?

個人の権利を認めすぎると社会の合理性が失われる

日本人としてオランダの「あっさりと自らの選択で死ぬ」ことに違和感を覚えるのは、哲学的にはポストモダン(脱近代主義)の社会的な浸透度合いの違いと考えることが可能です。

ポストモダンを簡単に言えば、万人に共有される真理を否定し、それぞれの個人を「世界を観察するフィルター」として定義するというものです。「その人がそのように感じるのならば、それはその人の真理だ」というように考えます。

このポストモダンが、特定の社会が多様性の受容するときの基礎であり、現在のグローバルスタンダードです。

そしてオランダが多様性の受容における先進国であることと、積極的な安楽死が認められていることをつなげるのも、ポストモダンという哲学です。

逆に、万人に共通する真理を「空気」という言葉で表現し、それで伝わってしまう日本は、ポストモダンからはかなり遠い国でもあります。そして、それ故に日本には大きな可能性があります。

ポストモダンは明らかに行き詰まっており、もはや新しい考えを生み出せないという閉塞感がぬぐえない状態にあります。

それが、自殺もまた個人の真理として認められていくという極端な形で顕在化していると読むことも可能です。

「いやいや、それは行き過ぎだろう」という「空気」が日本にはまだあるということが、ポストモダンの閉塞感に影響を与える可能性があると思うのです。

当たり前ですが、オランダだから、ヨーロッパだから正しいということはありません。

山本七平による名著『「空気」の研究』以降、なにかと批判されることになった日本の「空気」文化には、日本における教会(万人に共有される真理)としての意味もあるのではないかと思うのです。

生物学的に考えたときは、むしろ、個人の人生は個人のものではなく、その種のものという方が自然な考え方です。

種はひとつのシステムであり、個人はそのシステムを構築する重要な部分にすぎないとも言えるからです。

そこでは個人は「生きる義務」を負わされていて、自らの命を種全体のものとして尊重するはずです。

こうしたシステムにおいて「生きる権利」として個人の権利を認めすぎると、本来の種というシステムの合理性は失われるでしょう。

自然であることは、必ずしも良いことではありませんが、そこから乖離しすぎることにも、きっと大きなストレスが社会にかかるはずです。

これが恐ろしいのは、そのストレスは、おそらく戦争に直結するからです。

日本は世界的にもバランスが良い国かもしれない

「自分の人生は、本当に、あなただけのものですか?」

「社会は、個人の手段なのか、目的なのか」という問いは、人間を他の生物から乖離させてきた重要な問いです。

そして、ポストモダンの影響によって個人主義が進みに進んだ現代において、社会は、個人が利用するだけ利用すればよいものに成り下がりました。

しかし今こそ、人間もまた他の生物のように、種が形成する社会の維持発展を目的として、それを担う価値ある存在として個人を捉え直すべきときなのかもしれません。

そう考えたとき、積極的な安楽死(他者の助けを借りた自殺)が公的に認められることはなく、十分に苦しんだ結果としての延命治療の停止だけが進められる日本というのは、意外とバランスのとれた社会を築いているのではないかと感じられます。

「自分の人生は、本当に、自分だけのものなのでしょうか」

オランダに暮らしていた頃の私であれば、これにYESと答えたでしょう。しかしこうして日本にいる私は、これとは別の答えを持ちたいと考えています。