酒井 穣(さかい・じょう)です。第22回「過半数が老老介護!?認認介護も増加!地域包括ケアシステムは機能するか?」では、老老介護・認認介護が今後の日本の介護をどのように変えていくのかについて考えてみました。

もはや日本には、国民を守るだけの力が残されていません。政府を批判しても、この状況は改善されないわけです。とはいえ、1人で介護を行うのは無理ですから、なんとか自分で支援体制を整え、自活していくしか手がないのです。

連載第23回となる今回は、そんな1人では無理な介護にとって、ほぼ唯一の希望とも言える「地域包括ケア」について考えてみます。介護業界の人間でこの言葉を知らない人はいませんが、しかし、その中身となると話は別なのです。

地域包括ケアを進めるための莫大な財源

主体は国か、それとも国民か?

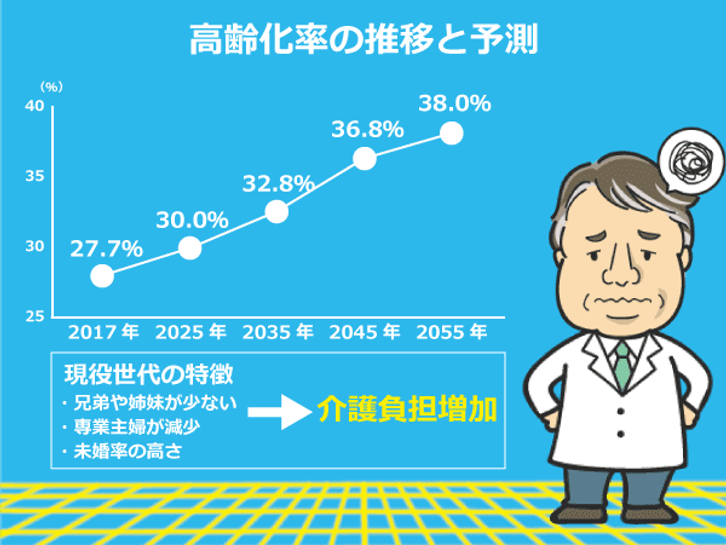

過去の連載で何度も指摘してきた通り、日本の介護は公的なものだけを頼っていてもどうにもならない状況になってきています。日本の社会福祉財源が枯渇してきており、どう考えても高齢者1人あたりに使えるお金が減っていくことが明白だからです。さらに、少子高齢化という現象は、現役世代の直接的な介護の負担を激増させていきます。現代の現役世代の特徴として、

- 兄弟姉妹が少ない

- 専業主婦が少ない

- 未婚率が高い

以上のような3つの特徴があります。そうした現役世代が親の介護に直面したとき、過去と比較すれば1人あたりの介護負担が激増していくことも明らかでしょう。

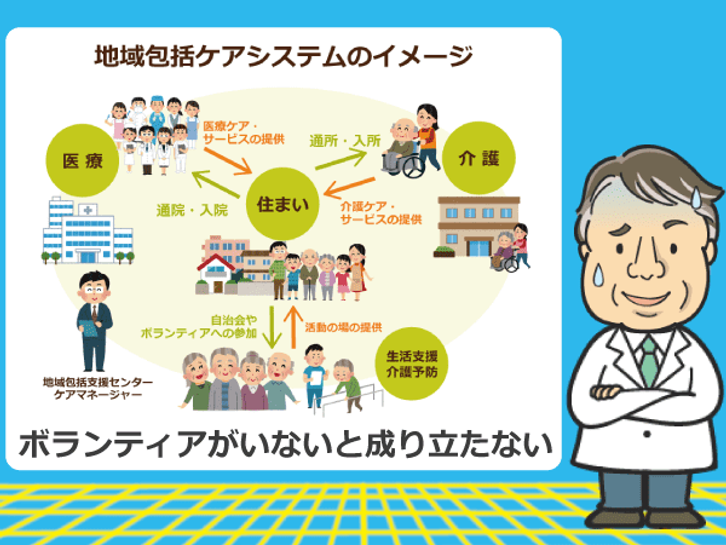

それでは、まず「地域包括ケア」について簡単におさらいします。この考え方が目指すのは、介護を必要とする人の日常生活に、以下の5つの視点を持ち込むというものです。

- 24時間対応の介護サービスの充実と在宅介護支援

- この在宅介護が24時間対応の医療・看護と連携すること

- 介護の重度化を避け、介護予防を進める取り組みを導入すること

- 本人の希望にそったバリアフリーな住環境の整備があること

- 困難を抱えている人を多角的に支援する福祉があること

この目的とするところは「介護が必要になったとしても、住み慣れた地域でそれまでの生活が維持され、その人らしく生きていける社会」の実現です。

この5つの視点だけを個別にピックアップすれば、「それはそうだろう」という感想しかありません。問題は、この理想である「地域包括ケア」を実現する主体は誰なのかという部分です。まず、このすべてを、枯渇しつつある国の財源で実現することは不可能です。ですから、「地域包括ケア」の実現に責任を持っているのは国ではないということは明白です。もちろん、この方向性を打ち出しているという意味で、国には責任があります。しかし、これを進めるための莫大な財源は、国にはもう残されていないわけです。では、誰のお金がこの理想の実現のために投入されるのでしょう。

国にも高齢者にもお金がない

期待されているのはボランティア!?

一般に言われているように、高齢者が莫大なお金を抱え込んでいるのであれば、この「地域包括ケア」を実現するのは高齢者のお金ということになります。理想ですから、お金があるなら、高齢者はそこに価値を感じてお金を支払うでしょう。24時間の介護や医療がいつでも必要なときに受けられるなら安心です。介護予防やバリアフリー化も、反対する理由がありません。そして困難があったとき、それを助けてくれる人が多数いるという状態は、本当の意味で良い社会とも言えるかもしれません。しかし、残念ながら、さまざまな統計が、お金のない多数の高齢者の実態を明らかにしています。

「地域包括ケア」とは、言い換えれば「高齢者の豊かな日常生活の支援」です。しかし高齢者たちには、それを実現するための十分なお金はありません。では、誰がこの穴を埋めるというのでしょう。期待されているのは「地域」という耳心地の良い言葉によって隠されている、高齢者の近くに暮らしている住民の働き(ボランティア)です。悲惨な状態にある高齢者がそこにいた場合、その責任は国ではなく、その「地域」にあるということになります。ある意味で自治の本質ですし、ロジックにはそれほど無理があるわけではありません。ただ、本来の国の役割は、最終的な生活保障です。「地域包括ケア」が立ち行かず、悲惨な状態にある高齢者がいた場合、それを守るのが国の役割(公助)なはずです。

地域包括ケアの現実は…

世帯レベルを超えた地域での“老老介護”

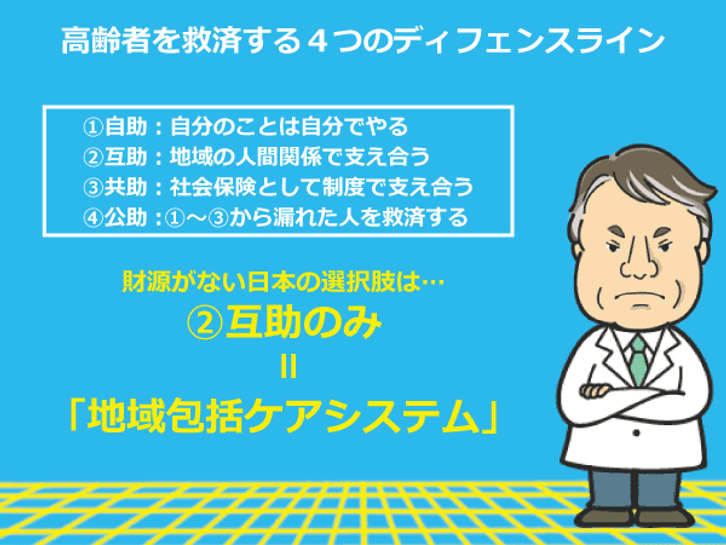

「地域包括ケア」という言葉が頻繁に使われるようになってきている背景には、これから、見るに堪えない悲惨な状態に陥ってしまう高齢者が多数出てくるという認識があります。それをなんとかしなくてはいけないのですが、日本という国にはもはや、そのすべてを救うだけの体力がありません。であれば、こうした高齢者の救済に、多層的なディフェンスラインを作っていくしかありません。そのディフェンスラインは、

- 自分で自分のことはなんとかするという「自助」

- 地域の人間関係を基礎としたボランティアベースの支え合いという「互助」

- 医療や介護など社会保険として制度化された支え合いという「共助」

- 第1〜3層の網から漏れてしまう人を救済する「公助」

これら4つの階層でできています。

いちおう、4つの階層があるということにはなっていますが、そもそも第1層は、貯蓄の足りない多数の高齢者で構成されています。つまり、自助はかなり弱いという認識が必要です。第3層と第4層は、実質的には国になるわけですが、ここの財源も枯渇が著しく、手をつけられるところはほとんどありません。そうなると、「地域包括ケア」という言葉が暗黙のうちに示しているのは、第2層となる互助です。「高齢者も国もお金がないのだから、地域の支え合いでなんとかするしかない」ということです。しかし、日本における先の高度成長は、かつては地域に存在していた互助を破壊してしまっています。かつてはあったお隣さんとの関係性など、現在の日本にはどこを探しても見当たりません。

つまり、「地域包括ケア」という言葉が意味しているのは、私たち自身のことです。私たちが、近隣に暮らす高齢者のケアをボランティアで行うことが期待されているわけです。ここが機能しないと、高齢者が道端でゴロゴロと死んでいるような社会になってしまいます。実質的な最終防波堤が、私たち自身という、なんとも心もとない戦略の総称が「地域包括ケア」なわけです。しかし、そもそも自助でさえ危ない時代に、ボランティアによる互助が成立するのかという疑問はもっともです。ただし、私たち現役世代は、仕事に奮闘し税金を納めることを期待されています。そうなると、この「地域包括ケア」の現実は、世帯レベルを超えた、地域レベルでの「老老介護」ということになってきます。

ついに後期高齢者人口が前期高齢者人口を超えた!?

それでは「地域包括ケアシステム」しか策がない

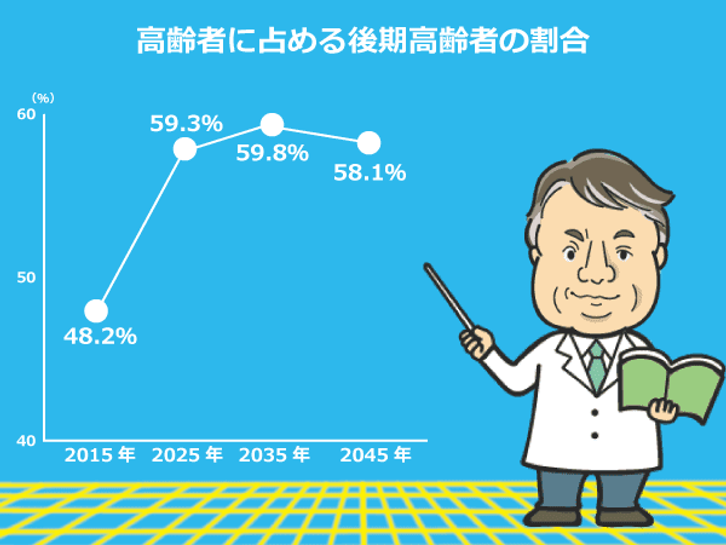

アクティブシニアと呼ばれるような、元気な高齢者が多数いるならこれも実現可能かもしれません。現代の高齢者は、かつて存在していた地域の記憶も持っています。しかし、アクティブシニアと呼ばれるような高齢者は、その多くが前期高齢者(65〜74歳)です。そして2018年は、この前期高齢者の数を後期高齢者(75歳以上)が上回った最初の年になりました。今後しばらくは、前期高齢者は減っていくことになるわけです。残っている前期高齢者も、自助でさえ危ない状態であり、生活不安を抱えている人がほとんどです。そこに国レベルの人材不足も合わさって、前期高齢者の多くが労働者として仕事をしています。ボランティアで互助に手を出せるような余裕はないのです。

学校の登下校の時間に横断歩道のところで、子供の安全のために旗を持って立ってくれている高齢者を見かけることがあるでしょう。あのような高齢者の多くが無償のボランティアであり、互助の理想を示していることは、意外と知られていません。無償ではあっても、休みなどは自由にとれない結構大変な仕事なのです。あのような仕事を引き受けてくれる高齢者が多数いるなら「地域包括ケア」は成立する可能性もあります。しかし、どうでしょう。これからは、無償で、自由度の少ないボランティアをするくらいなら、少しでもお金になる仕事をしないと生きていけない高齢者の方が多くなっていくはずです。

「地域包括ケア」とは、その本質を述べてしまえば、「財政難に陥っている国が、高齢化問題を住民に押しつけている」ということになります。ですから、こうした被害者意識でもって国を批判することは容易です。しかし私たちは、この国の被害者ではなく、この国の当事者なのです。もし「地域包括ケア」以外に、より優れた実現可能なアイデアがあるなら、それを提案し、実現することが国民としての責務でもあります。現状の国家システムの延長線上で考える限り、どうしても、この「地域包括ケア」以外の対応策はなさそうなのです。そしてそれは、普通に考えれば(なにか大きな幸運がないか限り)成功しません。この理想は、否定できない無理筋という意味で、先の大戦における失敗に通じるところがあるようにさえ感じます。

地域包括ケアの是非は“失敗”するまで議論にならない

民間のアイデアに期待するしか…

では、現状の国家システムを根本から見直すことは、今の日本で可能なのでしょうか。おそらく、しばらくは不可能だと思います。日本における国家システムの見直しは、この「地域包括ケア」の失敗を自分の人生の悲惨な出来事として国民の大多数が経験するまで、議論にすらならないでしょう。

多数決がものを言う民主主義社会においては、大多数が悲惨な状態になるまで放置される運命にあるからです。そう考えると「地域包括ケア」の大合唱は、現場における悲惨さが大多数を超えるまで鳴り響くシュプレヒコールであり、日本の敗北の象徴に感じられるのです。なんとか「地域包括ケア」とは異なる、「三方よし」のビジネススキームとして実現可能で持続可能なアイデアが民間から出てくることを期待するしかありません。

個人的には、まだまだその可能性をあきらめるつもりはありません。