酒井穣(さかい・じょう)です。第10回「数的に少なくなる現役世代は高齢者を大切にしなくなる!?」では、ダーウィンによる進化論を生物の進化に限定せず、人類社会に対してより広い適用を試みる「一般進化論」について考えてみました。

そこでは、ダーウィンによる進化論の枠を超える「一般進化論」という考え方を示すため、昨今の世界で大きな話題になっている「セクハラ問題」「相撲界の暴力問題」「顔面黒塗り問題」を題材としました。

連載第11回となる今回は、先日出版された私の新著『ビジネスパーソンが介護離職をしてはいけないこれだけの理由』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の導入部分で考えた「自立とはなにか?」というテーマについて、生物の環境への適応という考え方から考察してみます。

“自立”という言葉は勘違いされている

“真の自立”=依存先が多いこと

まず、拙著『ビジネスパーソンが介護離職をしてはいけないこれだけの理由』の「はじめに」より、一部引用します。

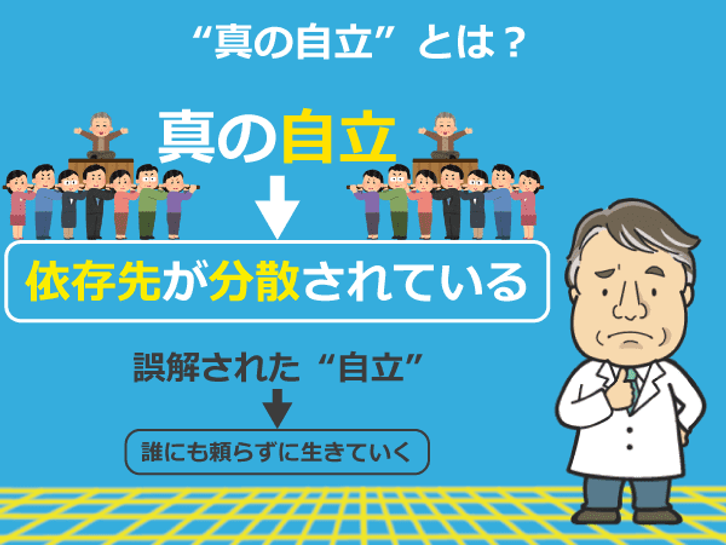

自立という言葉は、残酷です。これほどまでに誤解され、結果として多くの不幸を生み出している言葉はないからです。まず、自立とは、誰にも頼ることなく生きられる状態のことではありません。これが人間を不幸にする決定的な誤解です。

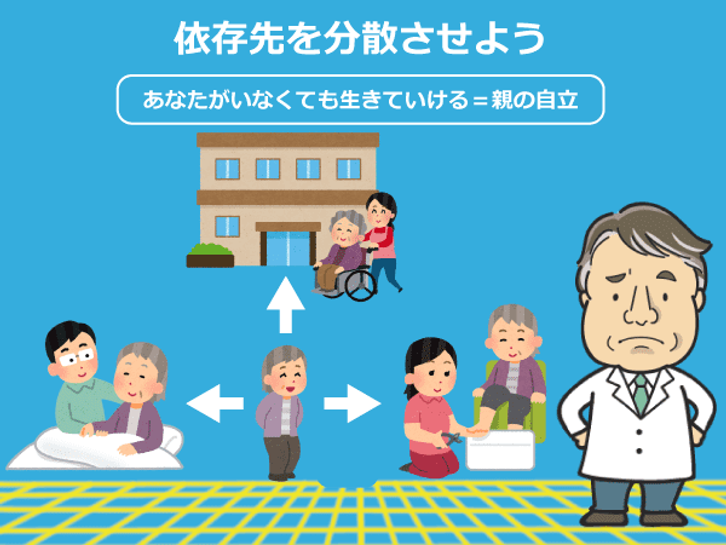

真の自立とは、その人が依存する先が複数に分散されており、ただ1つの依存先に隷属(奴隷化)している状態から自由であることです。自立が進んでおらず、ただ1つの依存先しかないと、個人は依存先に対する交渉力を失います。これは、依存先の言いなりということです。つまり、交渉力を失うと相手に隷属することになってしまいます。

結果として、自分の人生のありかたを自分で選択することができなくなるわけです。

例えば、誰もが子供だった頃は自分の衣食住を支配する親に遠慮をして、自分の意思を通せないことも多かったでしょう。やりたいことがあっても親に反対されてあきらめた経験もあるはずです。自らの進路でさえも完全には自らの自由にならなかったと思います。

これまでの「介護ノミライ研究所」でも考えてきたとおり、「進化論」はその環境に対して最も優れた適応を見せる個体が生存するという「適者生存」と、そうして環境に適応できなかった個体は(長期的には)生存できないという「自然淘汰」によって成り立っています。

例えばヒメバチと呼ばれるハチ(正確にはヒメバチには数万種ある)は、タマゴを他の昆虫の幼虫に産み付けることで知られています(寄生蜂)。その一種は非常に長い産卵管を持っており、それを土の中にいるイモムシの体に刺してタマゴを産むのです。このとき、タマゴからかえったヒメバチの幼虫は、宿主であるイモムシを殺してしまわないように、イモムシの生命維持には直接関係のない部分だけを食べることで知られています。

そうしてイモムシがサナギになってから、ヒメバチの幼虫はイモムシのサナギの中身をすべて食べ尽くして自らもサナギとなるのです。過去にはイモムシをいきなり食べ殺してしまうヒメバチの幼虫のいたことでしょう。しかし、そうするとイモムシの死体にはアリなどの他の生物が群がり、ヒメバチの幼虫も他の生物に食べられてしまうこともあったはずです。

これに対して、イモムシを殺さない程度に食べることができたヒメバチの幼虫だけが生き残り「適者生存」することになります。

ここで知っておいてほしいことは、生き残るヒメバチの幼虫は初めからこうしたノウハウを持っていたのではありません。偶然、イモムシの生命維持に直接関係のある部位を好んで食べないヒメバチの幼虫だけが「自然淘汰」を超えて生き残ったという話なのです。なんとも見事な環境への適応でしょう。

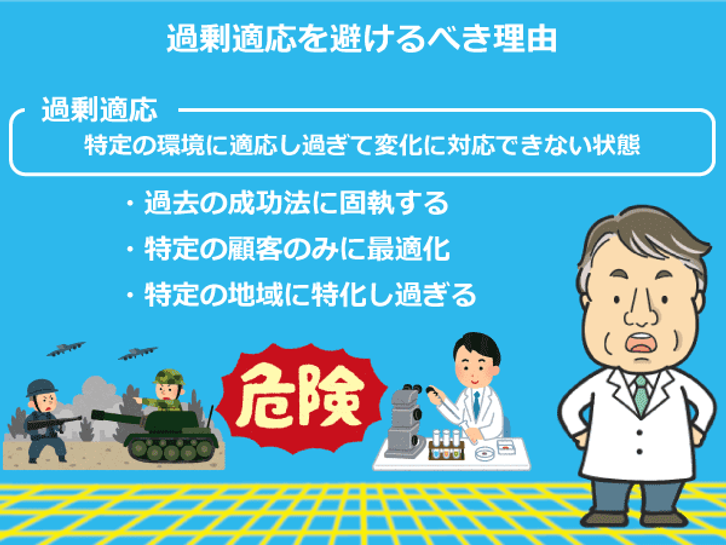

しかし、こうして特定の環境に適応し過ぎるのも問題なのです。限られた環境に過剰に適応してしまうと、その環境に変化があった場合、新しい環境には適応できないという事態が起こります。これを特に「過剰適応(over-adaption)」と言います。

過剰適応を避ける

特化することは危険である

先のヒメバチの例でも、特定の種の幼虫にだけ宿主を特化するような進化をしてしまうと、その昆虫が環境からいなくなってしまえば絶滅は避けられません。反対に、宿主となった幼虫の生命維持に影響のない部位だけを好んで食べるのであれば、まだなんとかなります。

しかし、そうした幼虫の種まで限定してしまうことで、「過剰適応」が起こってしまうということです。そして、これと同じことが人間の社会でも観察することが可能です。これもまさに「一般進化論」の存在を示唆するものだと思います。

例えば、先の大戦における日本の敗戦を分析した名著『失敗の本質』(中央公論社)は、日本の敗戦をこの「過剰適応」によって説明しています(組織進化論)。本書によれば、日露戦争での勝利が、続く大戦で敗戦する原因を生み出したのです。当時の日本軍は、日露戦争で成功した戦い方(白兵銃剣主義、大艦巨砲主義)を信奉し続ける(適応し続ける)という「過剰適応」をしてしまったというわけですね。

かつての成功体験がその後の失敗につながる、というのはまさに進化論が示してくれる考察なのです。

これを企業に置き換えると、特定の顧客に最適化し過ぎたり、特定の地域に特化し過ぎたり、特定の商品に売上を依存し過ぎたりすることは軒並み危険であることがわかります。かつての「液晶のシャープ」がどうなったか思い出してください。そして現在、存続が危ぶまれている大企業は、なぜそのような状況に陥ってしまったのかも考えてみるとわかりやすいはずです。

地方から親を呼ぶのは危険

介護離職につながる恐れあり

さて、「自立とはなにか?」を進化論の視点から定義してみると、それは特定の何かへの過度な依存、すなわち「過剰適応」を避けられている状態のことです。いかなる生物であっても、何かに依存することで生きています。

ただし、親だけ、学校だけ、この会社だけといった特定の何かにのみ「顔上適応」している状態は自立とは言えず、危険です。そう考えたとき、自立は過去の環境への適応を維持しつつ、新たな環境への適応を進める学習によって支えられていることが理解できるはずです。

親元を離れて就職・自活しても、親との関係が切れてしまっていたり、その就職先でしか通用しないスキルしか獲得していなければ生物として危険なのです。

それは介護に当てはめるとどうなるでしょうか。介護とは「自立支援」であると言われます。これはすなわち、心身になんらかの障害を抱えた人が特定の環境にだけ「過剰適応」しないようにする支援ということになります。この点を誤解してしまうとき、介護離職をして、親と同居をしつつ一人で介護を抱え込むということが起こってしまいがちです。

こうした介護は、親は子供の存在がなければ生きられないという「過剰適応」になっているからです。介護が必要になるということは、どうしても他者の手助けが必要になること。だからこそ、そうした他者が複数に分散されることが「過剰適応」を避けるために重要なのです。

兄弟姉妹がいたら、そうした兄弟姉妹の間で介護の負担を分散させることが重要です。仮に兄弟姉妹がいなくても、それが介護の一部だけであっても、介護のプロに任せることが重要なのです。介護のプロにしても特定の個人ではなく、複数の介護事業者と付き合うことが大切なことは、言うまでもありません。

特に、地方から親を呼び寄せる同居をしての介護は危険だと思われます。介護の担い手が同居家族だけになることはもちろん、地方にあった親の人的ネットワークが切れてしまうことも大問題だからです。

依存先を増やすことが不可欠

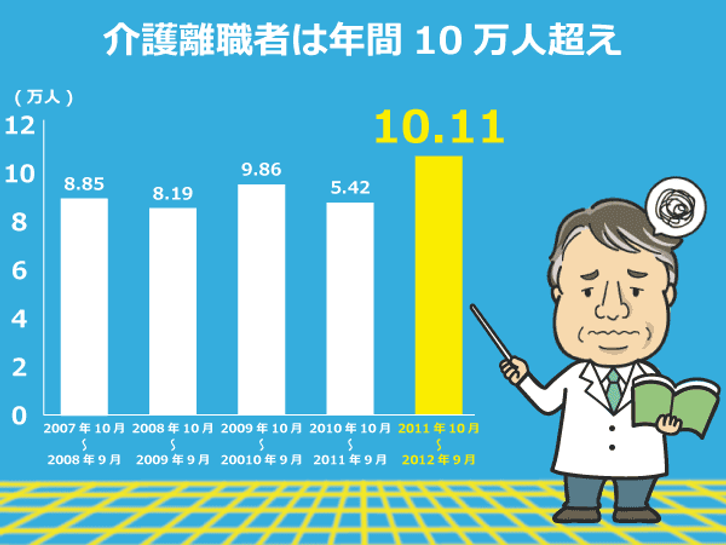

介護離職は負のスパイラルを引き起こす

こうした、親にとっては生活と人間関係のすべてを子供に依存することになります。これぞまさに「過剰適応」であり、親の自立の妨げなのです。再び、拙著『ビジネスパーソンが介護離職をしてはいけないこれだけの理由』の「はじめに」より、一部引用します。

あなたは、親に介護が必要になったとき、親のことを大切に思う気持ちから「介護のすべてを自分がやってあげたい」と感じるかもしれません。しかし、それは親からすれば、あなたがいなければ生きていけないという、ただ1人の人間への依存と隷属につながります。換言すれば、大人として自立してきた親をあなたの子供にしてしまうということです。

こうして親子関係が逆転した先にあるのは、広い意味での虐待です。これが親の幸福追求の邪魔になるのは明らか。本書をはじめるにあたって、自立とは誰にも頼ることなく生きることではないことを再度強調させてください。

自立とは、自分の人生を助けてくれる依存先が複数に分散されており、自分らしく生きるための自由が確保されている状態のことです。そしてそれが、人間の幸福追求の基礎になっています。

いかに仕事と介護の両立が苦しくても、運命的に「過剰適応」につながってしまう介護離職は避けるべきです。そして、社会の一員として、介護をしながらも収入を得て税金を納めるビジネスパーソンでいてください。

もちろん、どうしても労働環境が両立を許さないという場合もあるでしょう。しかし、そうした本当に介護離職するしか他に手がないというケースは、それほど多くはないはずです。

介護をする家族としても、介護の負担を分散できる先があってはじめて自立することができるということを忘れないでください。介護をする家族からしても、自立のために必要なのは、介護のプロの人脈なのです。優れた仕事をするビジネスパーソンは、ほとんど例外なく、社内外に豊かな人脈を持っているものでしょう。

これと同じように、優れた介護を実現できる人もまた、介護業界に豊かな人脈を持っているものなのです。