酒井穣(さかい・じょう)です。第9回「人類の本能は高齢者福祉はおろか、史上6回目の大量絶滅を引き起こす」では、そもそも人類はいずれ絶滅する存在であるということに言及し、種の延命という視点から、この社会のルールを再構築する必要性を主張しました。

さて、過去9回の介護ノミライ研究所の連載を読んで「この酒井というやつは、進化論を拡大解釈し過ぎではないか」という疑問を持った人も多いかもしれません。実際に、進化論から社会のルールを構想するという態度には問題がある、という意見には私自身も共感するところがあります。ただ、こうした態度は、ダーウィンによる進化論を生物の進化に限定された「特殊進化論」として認識すると、印象が(少しだけ)変わるかもしれません。

連載第10回目となる今回は、ダーウィンによる進化論の枠を超える「一般進化論」という考え方を示すために、昨今の世界で大きな話題になっている「セクハラ問題」「相撲界の暴力問題」「顔面黒塗り問題」を題材としてみたいと思います。ここから道徳の進化について考え、人類史上初めての高齢化社会を経験しつつある日本は、これからどのような道徳を作っていくのかを考えてみましょう。

価値観や考え方は自然発生的に起こる

文法や定義は後追いに過ぎない

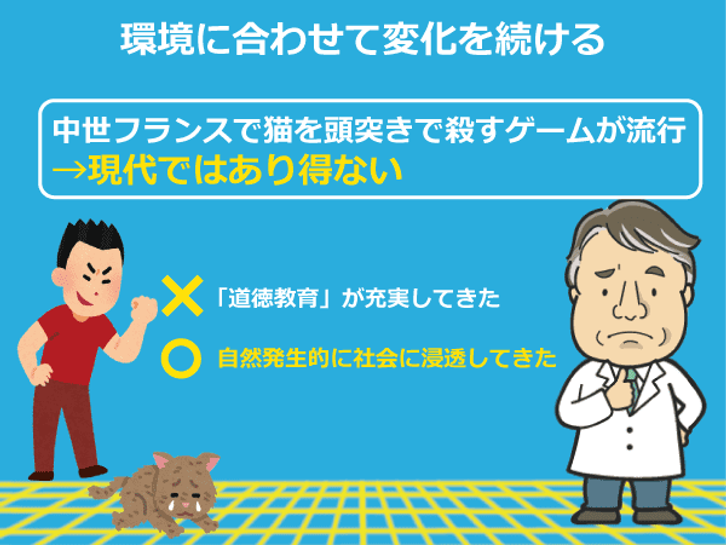

中世フランスで人気のあった、猫を使ったゲームがあります。内容は、生きた猫を木の杭にクギで打ちつけ、両手を後ろに縛られた人々がその猫に頭突きを食らわせて誰がいち早く猫を殺せるかを競うというもの。暴れる猫にひっかかれ、失明する危険を物ともせずに頭突きを繰り返す人々の姿に、観客は興奮と感動を覚えたのだそうです。

現代を生きる私たちは、この話を聞いただけで気分が悪くなります。ですが、それはどうしてなのでしょう。ここで「道徳教育が充実してきたから」という意見は、実は間違っています。道徳(倫理)というのは、先に普遍で確固たる形で存在するものではないからです。もしそうなら、先の中世フランスの“猫殺しゲーム”は当時の知識層から激しく攻撃され、すぐになくなったはず。しかし、先の遊びは当時のフランスで流行したのです。

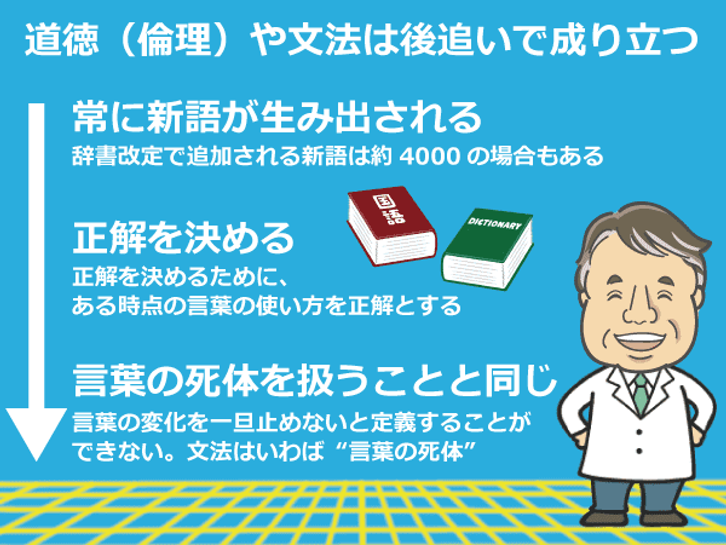

ちょっと飛躍しているように感じられるかもしれませんが、言語教育における文法の成立について考えてみると、なぜそのゲームが当時のフランスで流行したのかがよりはっきりします。よく言われることですが、言葉は「生き物」です。自然発生的に言葉は生まれ、使われる中でどんどん変化していきます。文法学者は、それを観察し「正しい言葉の使い方」として文法を定め、その教育を行うでしょう。

このとき勘違いしやすいのは、文法という「正しい言葉の使い方」が先にある、というものです。しかし、文法は「生き物」として自然に変化していく言葉の変化を一旦止めないと定義することができない、いわば「言葉の死体」を扱うものだということ。それに意味がないと言うつもりはありませんが、文法はあくまでも自然発生する言葉の後追いをするものに過ぎません。

これと同じことが経営学についても言えます。初めにそこにあるのは、多くの組織がどんどん自然発生し変化していくという現実であり、「生き物」としての組織です。経営学者はその成功失敗をみながら、背景にある論理を明確にしていきます。しかし、だからといって経営学上の理論が組織を動かしているわけではありません。経営学者は、あくまでも組織がそれ自身で考えて動いているのを後追いしているに過ぎません。

リーダーは社会の変化に敏感になるべし

さもないと炎上にさらされる

驚くべきことですが、生物以外の言語や組織、そして倫理といった領域でもボトムアップで環境に合わせて変化を続ける進化としか言いようのない現象が起こっているのです。それは、絶対的な管理者がいなくても(むしろそうした独裁者がいないほうが)この世界は進歩(正確には複雑化)していくということを意味するでしょう。

先の猫を使ったゲームを思い出してください(思い出すのも嫌ですが)。繰り返しになりますが、中世フランスであのような残酷なゲームが流行し、それは現代の価値観や感覚では信じられない、というのは「道徳教育が充実してきたから」ではありません。人間社会に浸透する道徳もまた、生物、言語、組織などと同じように自然発生的に生まれ、絶え間なく変化していくのです。それを文法のようにして整えたものが法律ということになります。しかし(多くの)法律もまた、変化していく社会の道徳を後追いしているにすぎません。「法律が現実に追いついていない」という表現をよく耳にしますが、これはほとんど自明のことと言って良いでしょう。

昨今、「セクハラ問題」「相撲界の暴力問題」「顔面黒塗り問題」といった道徳に関連するところで、炎上が続いていますが、これらもまた、完全に明文化された法律としての道徳ではなく、世間で変化を続けてきた道徳、すなわちボトムアップな道徳に違反しているからこそ、炎上という事件になっているのです。確かに、セクハラ、暴力、そして差別は明確に違法ではありますが、その曖昧な境界線は、常に進化的な変化をしていると考えた方が良いでしょう。

政治家を含めた組織のリーダーはこうした現場の変化に敏感でないと祭り上げられてしまうということでもあります。つまり、リーダーは、文法学者や経営学者らと同じように、変化し続ける現場をできるかぎり早く後追いをしなければならないということです。ボトムアップ的に変化する社会を、細かく観察していく態度が求めらるようになりました。

仮にほんのちょっとでもこの後追いに遅れてしまうと、誰もがスケープゴート的に恐ろしい炎上の矢面に立たされることになります。

キリストはかつて「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」と言いました。しかし、このキリストの警告は、現実社会では聞き入れられることはありません。むしろ「川に落ちた犬は棒で叩け」と言わんばかりです。

賦課方式は貧弱な社会福祉を生む

「高齢者を相手にすると儲かる」構造を作るしか道はないのか?

道徳、言語、組織、教育、文化、宗教、そしてテクノロジーにおいても、およそ人間の周囲に見られる活動のすべてはボトムアップ的に進化していると考えられます。このように、生物に限らず進化論をより広い範囲で適用する立場の人が使うのが「一般進化論」という言葉です。これに対して、生物に限定して進化論を適用するときは「特殊進化論」という言葉があてられます。

「一般進化論」は、究極的に言えば物質にも適用できるものかもしれません。ビックバン以降、物質がどんどん複雑化(インタラクション数の増加)を続け、ついには生物を生み出し、現代の人類のように非常に複雑な社会を築くに至る背景も「一般進化論」で説明ができるかもしれないからです(もちろんこれは、いきすぎた仮説ではありますが)。

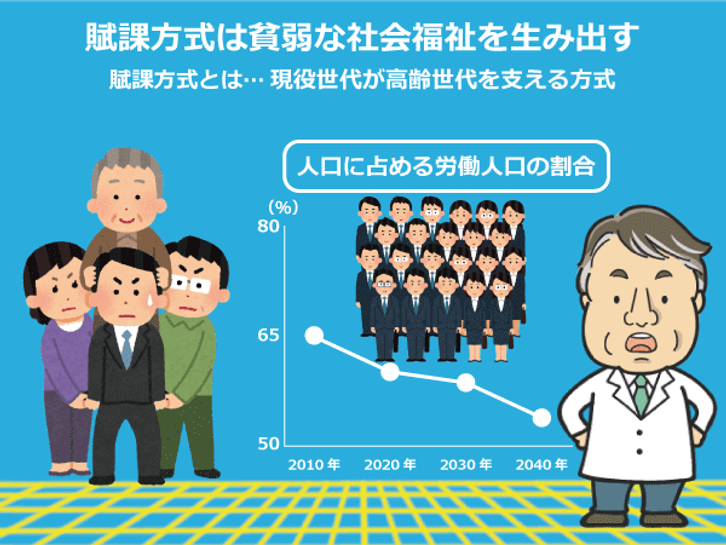

さて、この「一般進化論」という考えを、高齢者福祉につながる道徳の進化に適用してみたいと思います。まず、これまでの連載でも見てきたとおり、これからの日本の高齢者福祉はかなり悲惨なものになってくことは想像がつくはず。何よりも、賦課方式(現役世代が高齢世代を支える形式)を採用している日本では、少子高齢化というのは、考えられないほどに貧弱な高齢者福祉の未来を予言するものです。

そんな未来には、数的に少なくなる現役世代は「高齢者を大切にする」という道徳を持ち得ません。そうした道徳を持っていると、そこらじゅうで苦しんでいる大多数の高齢者を相手にすることになり、自分の生活が成り立たなくなるからです。そして、すでにその傾向は表れてきています。こうしたボトムアップ的な変化を逆流させるには、「高齢者を相手にしていると儲かる」という状況にするしか方法はありません。

そして、そんな未来に高齢者になる私たちは、苦しんでいる自分たちが現役世代に相手にされないことに立腹する権利はなさそうです。私たちの多くは、貧困や飢餓など、世界中に溢れる悲惨を子どもの頃から見聞きしてきたにも関わらず、それに対して大した支援をしてきませんでした。テレビの向こう側だった悲惨な状況が、今度は自分たちに降りかかる番が回って来つつあるのです。

子だくさんで、子に支えてもらう時代が再来

子どもを持たないことは逆に贅沢な選択肢になる?

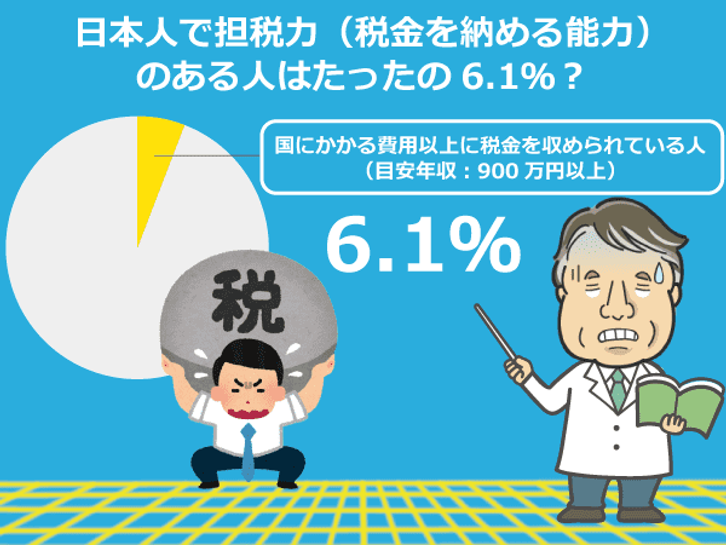

第5回「介護業界は人材不足問題よりも先に、まず職員の待遇改善に着手せよ!」でも示しましたが、そもそも、今の日本で十分な担税力を持っている人は6.1%程度にすぎません。過去の日本人が積み上げてきた税金を、ただ減らすばかりの人が大多数という現状を抜け出せないと、どうにもならないのです。政権批判も重要かもしれませんが、それぞれが自分の年収を高めていくことを真剣に考えなければ、ただただ悲惨に溺れる未来が待っているばかりです。

ただ、極端に貧弱な社会福祉というのは過去の日本も経験しています。「一般進化論」から考えれば、そうした時代にあった「子どもを生み育て、家を守る」という道徳が復活する可能性があります。昨今の日本で、家族との時間を大切に絆を深めていくという流れができつつあるのは偶然とは思えないのです。子供に守ってもらうしかない未来を前提としたとき、子育ての現在価値(投資リターン)は急騰すると言った方が良いのかもしれません。

家族を持たないという選択は、もちろん個人の自由です。ただ、それは貧弱な社会福祉を前提とした場合、贅沢な選択だという認識が求められるようになります。社会的には「高齢者を大切にする」という道徳は消えていくでしょう(すでに絶滅寸前ですが)。そのとき、高齢者になった自分を大切にしてくれるのは(十分な愛情をそそぐという先行投資を行ってきた)家族だけだからです。

脱落者を生まない社会構造

そのためには大きな政府が必要

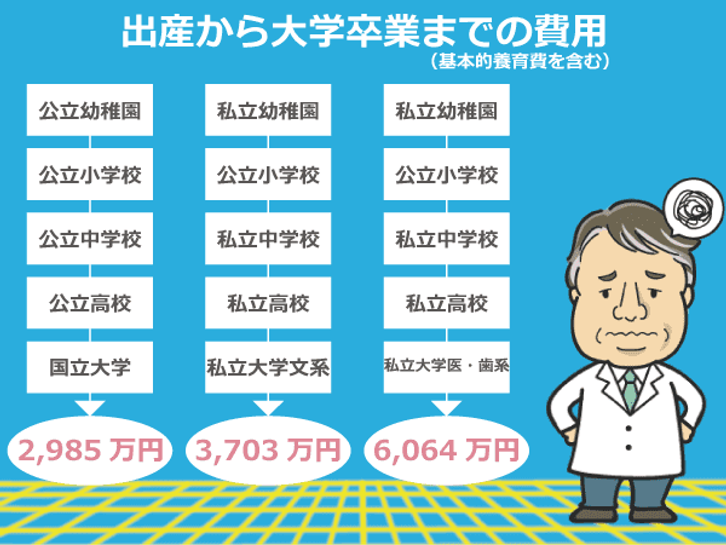

そう考えると、何よりも優先しなければならないのは、子供を産み育てる環境の整備ということになります。今の日本は、子供を産み育てるコストが非常に高い。このコストを極限まで下げていくことに社会の道徳は進化していきそうです。そしてその傾向は、すでに社会的に見られるでしょう。こうしてメディアで提言するまでもなく、この世界は「一般進化論」によって、自然発生的に最適な方向に動いていくのです。

ただ、こうした変化のすべてを完全にボトムアップ任せにしてしまうと、どうしても悲惨な脱落者が生まれてしまうというのは、第1回「弱者への自己責任の教養は間違い!?」でも指摘した通りです。また、ただ本能のままに進めば、人類は絶滅してしまうということも、第9回「人類の本能は高齢者福祉はおろか、史上6回目の大量絶滅を引き起こす」で示しました。私たちに残されているのは、社会福祉のありかたについて考え、その制度を整えていくことです。

社会福祉だけは、ボトムアップに任せてしまうと大変なことになります。こうした危機的な状況においては、どうしても大きな政府(国のありかたに大きく関与する政府)を実現しないとならないはずなのです。